Вы видите копию треда, сохраненную 10 сентября в 16:22.

Можете попробовать обновить страницу, чтобы увидеть актуальную версию.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.

Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.

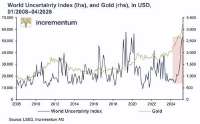

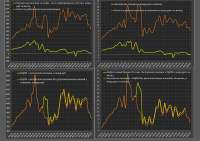

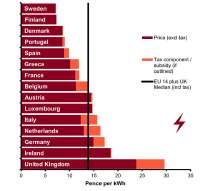

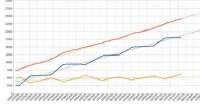

На европейском рынке газ обвалился с 20 000₽ до 63 220₽ (по текущему) или 103 000₽ (по 100₽\$) за тысячу чубометров, 1030$ для любителей валюты.

На азиатском рынке газ - 113 800₽ за тысячу чубометров.

Цена для Россиян - 6₽/чубометр (6 000₽ за тысячу).

Цена для россиян в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях РФ - 4₽/чубометр.

Цена для немцев - 130₽/чубометр (130 000₽ за тысячу).

Цена для ПЁХов - 166₽/чубометр (166 000₽ за тысячу - ~200 поездок на лифте (временно не работает)).

В связи с переходом трибалтийских шпрот на ДРОВЯНУЮ ГЕНЕРАЦИЮ, специально для них цена на дрова: ~70€/чубометр.

У прокладок цена для потребителей 4.7 ₽

Из-за подкрадывающихся перекрытий вентиля вокруг оплаты за рубли, данные могут не соответствовать действительности. Актуальные данные смотрите в своих платёжках (и нам не забудьте показать).

Удобрения - ВСЁ.

Зерно у ПЁХов - ВСЁ.

Теплицы и овощи в Голландии - ВСЁ.

Продукты питания, бензин и предприятия у мортирозадых (кто такие? смотри https://imgur.com/a/aJMoe0h ) - ВСЁ.

Чешские автопроизводители - ВСЁ.

Заводы Восточной Европы - ВСЁ.

Уголь Индии - ВСЁ.

Китайские заводы и торговые центры - ВСЁ.

Безвизг, НАТО и ЕС для ПЁХов - ВСЁ.

Отношения НАТО и РФ - ВСЁ.

Экспорт зерна у Индии и России - ВСЁ.

Старый мировой порядок - ВСЁ (давно пора).

ТЕКУЩИЙ ПОЛОЖНЯК:

СП-1 ЗАКРЫТ НА НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ СРОК.

СП-2 ПОМОГЛИ ЗАКРЫТЬСЯ НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ ЛИЧНОСТИ.

ПШЕПШЕ, НЕБРАТУШКИ, ШПРОТЫ, ШКОДЫ/КОЗЕЛЫ, АЛКОЧУХНЯ, ТЮЛЬПАНЫ/НАРИКИ, ИКЕЯ/КАРЛСОНЫ, ЛЕГОЛЕНД, МАКАРОНЫ, РАЙХ, ОСТРАЙХ - БЕЗ ГАЗА

ВОСТОЧНЫЙ ОСТРОВНОЙ КИТАЙ: БЕЗ ИНЕРТНОГО ГАЗА.

ГРЕКИ - С ГАЗОМ

МАДЬЯРЫ - С ГАЗОМ

Рынок было среагировал на войну, был покорён пик Футурамы, а потом передумал. Газ снова по ~100 000?, ждём открытия торгов каждый понедельник, но вряд ли что-то принципиально изменится. "Поставки газа продолжаются в штатном режиме" и, судя по всему, ни один ствол даже не думает повернуться в сторону трубы (кто бы сомневался). Окрестности газопровода, видимо, самое безопасное место вна Украине.

Конфликт между Россией и Украиной уже провоцирует масштабный голод по всему глобусу (почти 60% мирового экспорта зерна приходится на братские народы). Посевная проёбана. Перекрытие авиасообщения, ломает и без того дышащие на ладан после ковида логистические цепочки Европа-Китай. В США и Европе официально НЕ происходит R-word.

Впрочем, Анона гораздо больше волнуют биржевые котировки и курс ₽убля (а ведь Газотред предупреждал).

Пролетая над территорией Украины, "Взрослый мир" вместе с обоими СП разорвало на кусочки, ищем их и показываем. Вангуем, строим газопроводы, хороним СП2, тянем зелёные перемычки из Дании. Ждём зиму. Замедляем землю Пенжинской ПЭС и доделываем "полный цикл". Смеёмся над термоядом, который, как водится, СКОРО. Получаем талоны на электричество в Китае. Ждём бесплатный СПГ от США. Наращиваем волосатость, устанавливаем европейские цены, ищем ИСТИННОЕ ПЛАТО цены на газ. Топим зелёными сланцами, умно потребляем, стабильно растём и проигрываем с перемог. Делаем пелеты из чернобыльского леса и следим за биржевыми ценами на кизяки. Умно потребляем зеленую энергию. Перекатываемся на Восток.

Список пиков: https://rentry.co/peak

Предпосылки/события: https://rentry.co/rwdnp

ЧАВО: https://rentry.co/gazotred_faq

Что не началось с 1 июня (ФРС официально зассал) : https://rentry.co/1stJune

Альбом Маэстро: http://b90696cx.beget.tech/

Ссылка на эту шапку: https://rentry.co/gazotred1_1b

Ссылка на ту шапку: https://rentry.co/gazotred1

Cсылка на 40к шапку: https://rentry.co/gazotred_40k

Ссылка на шапку для небратьев: https://rentry.co/gazotred_ukr

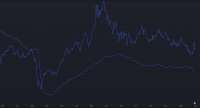

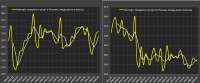

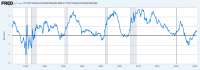

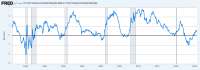

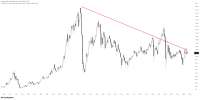

Следим за графиком:

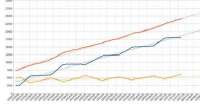

₽ https://www.profinance.ru/charts/ttfusd1000-rub=ttfusd1000*usdrub/lc17

$ https://www.profinance.ru/charts/ttfusd1000/lc17

Следим за графиком у Азиатов (JKM, текущие показатели умножить на 35,8 для получения цены за 1 тыс чубометров): https://www.tradingview.com/chart/?symbol=NYMEX:JKM1!

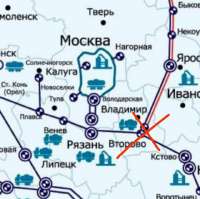

Карта газопроводов Европы: https://i.imgur.com/fVHex8f.jpeg

Карты газовой инфраструктуры Европы: https://imgur.com/a/x3QiVqF

Еще карты по энергетике (ГТС, нефтегаз РФ, электрические сети): https://imgur.com/a/sc2KK4u

Состояние ОЭС России: https://br.so-ups.ru/

Стан блоків ТЕС та АЕС: https://ua.energy/blocks/ (Сайт ушёл в защиту. Not great, not terrible)

Энергетическая карта Европы: https://app.electricitymap.org/zone/RU-EU?solar=false&wind=true

Термодинамическая карта мира: https://yandex.ru/pogoda/maps/temperature

Генерация энергии у мортирозадых: https://www.gridwatch.templar.co.uk/

Следим за ценами на электроны (для умного потребления): https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/#/nordic/map

Смотрим из чего французы вырабатывают свои электроны: https://www.rte-france.com/eco2mix/la-production-delectricite-par-filiere#

Запасы черной жижи в США: https://ycharts.com/indicators/us_ending_stocks_of_crude_oil_in_the_strategic_petroleum_reserve

Газ обезумел, сумеешь ли ты с ним совладать?

ПАО «Газпром» ВЫКУПИЛ ДВАЧ!! Теперь он дискуссионная площадка Gазпромач.

Гайд для скрытия ненужного: https://i.imgur.com/T3Cv8MM.png

Тревожные звоночки на самом деле.

31 Кб, 640x425

31 Кб, 640x425Согласно версии Генпрокуратуры, Круглов в нарушение закона совмещал госслужбу с предпринимательством: в 2000–2016 годах он был депутатом от «Единой России» в заксобрании Иркутской области, входил в комитет по собственности и экономической политике, а с 2004 по 2008 год возглавлял парламент области. Вместе с тем Круглов с 1987 года занимал руководящие посты на заводе, а после назначения в 1997-м гендиректором решил «обратить госпредприятие в свою пользу». Для этого он учредил дочерние фирмы, в уставные капиталы которых вывел производственные мощности «Саянскхимпрома». После этого, как утверждает Генпрокуратура, Круглов изъял дочерние предприятия из-под управления самого комбината, оформив их на специально созданные аффилированные фирмы. При этом он фактически выступал в роли продавца и покупателя акций и долей, утверждает ведомство. В иске говорится, что Круглов после получения контроля над частью предприятия сформировал работу по системе, которая предполагала, что «Саянсхимпром» становится «центром убытков», а «Саянскхимпласт» — «центром прибыли».

«Вся выручка от реализации продукции аккумулировалась на счетах специально созданного Кругловым "Саянскхимпласта", а долговые обязательства возлагались на госпредприятие», — отмечается в исковом заявлении. «Саянскхимпром» в 2003 году прошел процедуру банкротства, а его главные средства производства приобрели подконтрольные Круглову структуру. В результате весь производственный фонд перешел в «Саянскхимпласт». За счет этого Круглов «скрыл принадлежность производственных мощностей государству и создал видимость функционирования частного бизнеса», считают в Генпрокуратуре.

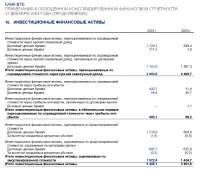

В иске надзорного ведомства также отмечается, что после начала войны в Украине бизнесмен отказался от модернизации завода и начал выводить средства комбината под видом дивидендов, увеличив их объем с 5,5 млрд руб. в 2022-м до 13,9 млрд руб. в 2023 году. Генпрокуратура также потребовала наложить арест на счета, имущество и подконтрольные предприятия ответчиков, чтобы родственники Круглова с кипрским гражданством «по указанию органов власти иностранных государств» не причинили «непоправимый вред критической инфраструктуре» России.

Зиминский химический комбинат, впоследствии ставший «Саянскхимпластом», был основан в 1968 году. Он являлся градообразующим предприятием Саянска и крупнейшим в России производителем ПВХ, из которого производят напольные покрытия, одежду, спортивную экипировку, кредитные карточки, мебель и многое другое. По объемам выпуска и потребления ПВХ находится на третьем месте после полиэтилена и полипропилена. В иске Генпрокуратуры отмечается, что ежегодно «Саянскхимпласт» производит 250 тыс. тонн сырья — около трети от общего объема производства в России. Выручка предприятия составляет 25 млрд руб. ежегодно. На заводе трудоустроены 6,5 тыс. человек.

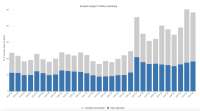

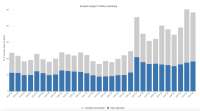

Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что ведомство вернуло в собственность государства активы на 2,4 трлн руб., в том числе пять стратегических предприятий. По подсчетам The Moscow Times, в 2024 году в России было национализировано как минимум 67 компаний с общей выручкой свыше 807,6 млрд руб. и стоимостью активов более 544,7 млрд руб. В 2023 году общая стоимость активов национализированных предприятий составила около 483,5 млрд руб., в 2022-м — 280,5 млрд руб.

31 Кб, 640x425

31 Кб, 640x425Согласно версии Генпрокуратуры, Круглов в нарушение закона совмещал госслужбу с предпринимательством: в 2000–2016 годах он был депутатом от «Единой России» в заксобрании Иркутской области, входил в комитет по собственности и экономической политике, а с 2004 по 2008 год возглавлял парламент области. Вместе с тем Круглов с 1987 года занимал руководящие посты на заводе, а после назначения в 1997-м гендиректором решил «обратить госпредприятие в свою пользу». Для этого он учредил дочерние фирмы, в уставные капиталы которых вывел производственные мощности «Саянскхимпрома». После этого, как утверждает Генпрокуратура, Круглов изъял дочерние предприятия из-под управления самого комбината, оформив их на специально созданные аффилированные фирмы. При этом он фактически выступал в роли продавца и покупателя акций и долей, утверждает ведомство. В иске говорится, что Круглов после получения контроля над частью предприятия сформировал работу по системе, которая предполагала, что «Саянсхимпром» становится «центром убытков», а «Саянскхимпласт» — «центром прибыли».

«Вся выручка от реализации продукции аккумулировалась на счетах специально созданного Кругловым "Саянскхимпласта", а долговые обязательства возлагались на госпредприятие», — отмечается в исковом заявлении. «Саянскхимпром» в 2003 году прошел процедуру банкротства, а его главные средства производства приобрели подконтрольные Круглову структуру. В результате весь производственный фонд перешел в «Саянскхимпласт». За счет этого Круглов «скрыл принадлежность производственных мощностей государству и создал видимость функционирования частного бизнеса», считают в Генпрокуратуре.

В иске надзорного ведомства также отмечается, что после начала войны в Украине бизнесмен отказался от модернизации завода и начал выводить средства комбината под видом дивидендов, увеличив их объем с 5,5 млрд руб. в 2022-м до 13,9 млрд руб. в 2023 году. Генпрокуратура также потребовала наложить арест на счета, имущество и подконтрольные предприятия ответчиков, чтобы родственники Круглова с кипрским гражданством «по указанию органов власти иностранных государств» не причинили «непоправимый вред критической инфраструктуре» России.

Зиминский химический комбинат, впоследствии ставший «Саянскхимпластом», был основан в 1968 году. Он являлся градообразующим предприятием Саянска и крупнейшим в России производителем ПВХ, из которого производят напольные покрытия, одежду, спортивную экипировку, кредитные карточки, мебель и многое другое. По объемам выпуска и потребления ПВХ находится на третьем месте после полиэтилена и полипропилена. В иске Генпрокуратуры отмечается, что ежегодно «Саянскхимпласт» производит 250 тыс. тонн сырья — около трети от общего объема производства в России. Выручка предприятия составляет 25 млрд руб. ежегодно. На заводе трудоустроены 6,5 тыс. человек.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что ведомство вернуло в собственность государства активы на 2,4 трлн руб., в том числе пять стратегических предприятий. По подсчетам The Moscow Times, в 2024 году в России было национализировано как минимум 67 компаний с общей выручкой свыше 807,6 млрд руб. и стоимостью активов более 544,7 млрд руб. В 2023 году общая стоимость активов национализированных предприятий составила около 483,5 млрд руб., в 2022-м — 280,5 млрд руб.

После введения механизма контроля количество КИК в среднем росло на 15% в год, но в 2022-м был зафиксирован рост на 21%. Тогда число зарубежных компаний россиян увеличилось до 45,6 тыс. Это было связано с тем, что на фоне войны в Украине бизнес начал создавать новые зарубежные компании, например, в странах Персидского залива, но при это не успел сократить число старых КИК на Кипре, в Нидерландах и офшорах, пояснила партнер Б1 Марина Белякова. По ее словам, сегодня компании с российскими бенефициарами регистрируются в основном в странах «нового притяжения», в первую очередь в ОАЭ. На фоне санкций у ряда налогоплательщиков сохранялись старые компании в «недружественных» странах и одновременно появлялись новые структуры в «дружественных», подтвердил партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек. По его словам, ликвидация КИК в «недружественной» стране зачастую требует много времени, но статистика ФНС за 2023 год показывает, что процесс идет.

Также число КИК могло уменьшиться из-за смены налогового резидентства состоятельными россиянами. «В этом случае их КИК не подлежат декларированию и налогообложению в России», — пояснил партнер юрфирмы МЭФ Legal Сергей Челышков. Кроме того, по его словам, сокращению числа КИК способствовала льгота по безналоговой ликвидации. До этого Госдума до конца 2024 года освободила физлиц—налоговых резидентов России от НДФЛ при «переписывании» на себя имущества контролируемых иностранных компаний. Налог не уплачивался при получении недвижимости, имущественных прав и ценных бумаг от иностранной организации, в которой российский резидент является контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.

С текущего года фискальная нагрузка на бенефициаров КИК увеличится: налог будет зависеть от количества компаний, которыми владеет гражданин РФ. НДФЛ необходимо будет платить с фиксированной прибыли в 27,9 млн руб. в случае наличия одной КИК, 52,7 — двух, 75,4 млн — трех, 98,2 млн — четырех и 120,9 млн, если россиянин окажется бенефициаром пяти и более компаний за рубежом. «Ожидается значительное сокращение числа контролируемых иностранных компаний — владельцам бизнеса логично будет платить за необходимый для функционирования структуры минимум», — заключил управляющий партнер юрфирмы BBNP Максим Барашев.

После введения механизма контроля количество КИК в среднем росло на 15% в год, но в 2022-м был зафиксирован рост на 21%. Тогда число зарубежных компаний россиян увеличилось до 45,6 тыс. Это было связано с тем, что на фоне войны в Украине бизнес начал создавать новые зарубежные компании, например, в странах Персидского залива, но при это не успел сократить число старых КИК на Кипре, в Нидерландах и офшорах, пояснила партнер Б1 Марина Белякова. По ее словам, сегодня компании с российскими бенефициарами регистрируются в основном в странах «нового притяжения», в первую очередь в ОАЭ. На фоне санкций у ряда налогоплательщиков сохранялись старые компании в «недружественных» странах и одновременно появлялись новые структуры в «дружественных», подтвердил партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек. По его словам, ликвидация КИК в «недружественной» стране зачастую требует много времени, но статистика ФНС за 2023 год показывает, что процесс идет.

Также число КИК могло уменьшиться из-за смены налогового резидентства состоятельными россиянами. «В этом случае их КИК не подлежат декларированию и налогообложению в России», — пояснил партнер юрфирмы МЭФ Legal Сергей Челышков. Кроме того, по его словам, сокращению числа КИК способствовала льгота по безналоговой ликвидации. До этого Госдума до конца 2024 года освободила физлиц—налоговых резидентов России от НДФЛ при «переписывании» на себя имущества контролируемых иностранных компаний. Налог не уплачивался при получении недвижимости, имущественных прав и ценных бумаг от иностранной организации, в которой российский резидент является контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.

С текущего года фискальная нагрузка на бенефициаров КИК увеличится: налог будет зависеть от количества компаний, которыми владеет гражданин РФ. НДФЛ необходимо будет платить с фиксированной прибыли в 27,9 млн руб. в случае наличия одной КИК, 52,7 — двух, 75,4 млн — трех, 98,2 млн — четырех и 120,9 млн, если россиянин окажется бенефициаром пяти и более компаний за рубежом. «Ожидается значительное сокращение числа контролируемых иностранных компаний — владельцам бизнеса логично будет платить за необходимый для функционирования структуры минимум», — заключил управляющий партнер юрфирмы BBNP Максим Барашев.

На фоне 20-триллионного ипотечного портфеля доля просроченной задолженности невелика – чуть более 0,5%. Однако она быстро растет: за год она увеличилась на 75%, следует из данных ЦБ. За январь-февраль просрочка по жилищным кредитам увеличилась на 13,2 млрд руб.

Просрочка и ее доля в портфеле продолжат быстро расти, ожидают эксперты, отмечая, что от серьезных проблем убережет небольшой пока что размер плохих долгов. Выдачи ипотеки сокращаются, портфель растет очень медленно (0,2% в феврале), и плохие долги будут все более заметны. В феврале россияне взяли на 45% меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее, а в деньгах – на 32%, отмечает ЦБ. Его председатель Эльвира Набиуллина ожидает в этом году роста ипотечного портфеля на «скромные» 5%.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова связывала резкий рост плохих долгов по ипотеке со слишком активной выдачей предыдущих лет. Это результат серьезного ухудшения качества кредитов в последние годы, когда стало выдаваться больше ипотеки с минимальным первоначальным взносом и заемщикам с высокой долговой нагрузкой, отмечали эксперты аналитического центра IRN.ru. Скорее всего, рост будет и дальше, что может вылиться в серьезную проблему на горизонте одного – двух лет, считает руководитель центра Олег Репченко: «Как раз тогда завершатся "льготные периоды" по субсидируемой застройщиками ипотеке, и людям придется переходить на бОльшие платежи».

С тех пор ЦБ сильно закрутил гайки. Он повысил коэффициенты риска по кредитам с низким взносом и закредитованным заемщикам, с этого года заработал ипотечный стандарт, ЦБ получил право устанавливать макропруденциальные лимиты по ипотеке. Набиуллина обещала банкирам при установлении лимитов учесть, что доля кредитов, выдаваемых заемщикам, которые тратят более половины дохода на обслуживание долга, хотя и снизилась, но все еще остается высокой — 42%.

Сейчас за ипотекой больше обращаются домохозяйства, доходы которых значительно повысились в 2024 г., показало обследование Центробанка. Но средний срок выдаваемой ипотеки больше 25 лет, и за это время доходы могут измениться любым образом.

Россиянам все сложнее обслуживать долги. По оценке ЦБ, в прошлом году количество заявлений о реструктуризации кредитов (отсрочке платежа или другом изменении условий договора) увеличивалось на 20% за квартал, и по итогам года выросло почти вдвое. Но ипотека, безусловно, самый надежный из розничных кредитов. Ее доля во всей просроченной задолженности населения составляет около 8%, а в долгах россиян перед банками – более половины (55%), следует из данных регулятора.

На фоне 20-триллионного ипотечного портфеля доля просроченной задолженности невелика – чуть более 0,5%. Однако она быстро растет: за год она увеличилась на 75%, следует из данных ЦБ. За январь-февраль просрочка по жилищным кредитам увеличилась на 13,2 млрд руб.

Просрочка и ее доля в портфеле продолжат быстро расти, ожидают эксперты, отмечая, что от серьезных проблем убережет небольшой пока что размер плохих долгов. Выдачи ипотеки сокращаются, портфель растет очень медленно (0,2% в феврале), и плохие долги будут все более заметны. В феврале россияне взяли на 45% меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее, а в деньгах – на 32%, отмечает ЦБ. Его председатель Эльвира Набиуллина ожидает в этом году роста ипотечного портфеля на «скромные» 5%.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова связывала резкий рост плохих долгов по ипотеке со слишком активной выдачей предыдущих лет. Это результат серьезного ухудшения качества кредитов в последние годы, когда стало выдаваться больше ипотеки с минимальным первоначальным взносом и заемщикам с высокой долговой нагрузкой, отмечали эксперты аналитического центра IRN.ru. Скорее всего, рост будет и дальше, что может вылиться в серьезную проблему на горизонте одного – двух лет, считает руководитель центра Олег Репченко: «Как раз тогда завершатся "льготные периоды" по субсидируемой застройщиками ипотеке, и людям придется переходить на бОльшие платежи».

С тех пор ЦБ сильно закрутил гайки. Он повысил коэффициенты риска по кредитам с низким взносом и закредитованным заемщикам, с этого года заработал ипотечный стандарт, ЦБ получил право устанавливать макропруденциальные лимиты по ипотеке. Набиуллина обещала банкирам при установлении лимитов учесть, что доля кредитов, выдаваемых заемщикам, которые тратят более половины дохода на обслуживание долга, хотя и снизилась, но все еще остается высокой — 42%.

Сейчас за ипотекой больше обращаются домохозяйства, доходы которых значительно повысились в 2024 г., показало обследование Центробанка. Но средний срок выдаваемой ипотеки больше 25 лет, и за это время доходы могут измениться любым образом.

Россиянам все сложнее обслуживать долги. По оценке ЦБ, в прошлом году количество заявлений о реструктуризации кредитов (отсрочке платежа или другом изменении условий договора) увеличивалось на 20% за квартал, и по итогам года выросло почти вдвое. Но ипотека, безусловно, самый надежный из розничных кредитов. Ее доля во всей просроченной задолженности населения составляет около 8%, а в долгах россиян перед банками – более половины (55%), следует из данных регулятора.

И в чем Лахта дебилоид? Что было два рабочих по 80к условно на ебало, с 160 на двоих и оставили одного с 100к на ебало.

Постоянно вижу этот прием у мелких кабаноси и мелких производителей

Не совсем похуй. Пошлины могут вызвать мировую рецессию и падение цен на сырье, новости об этом есть. А вот следить за сиплым и протестами уже не так интересно.

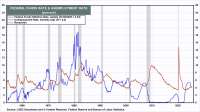

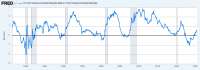

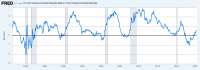

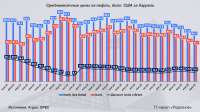

По данным Argus Media, в пятницу цена нефти Urals с погрузкой в балтийском порте Приморск составила $52,76 за баррель, сообщает Bloomberg. Это на 25% ниже заложенной в бюджет цены в $69,7. В конце прошлой недели мировой рынок пережил обвал, в результате чего цена нефти Brent рухнула на 12,5% и закончила торги на $65,58. В понедельник цена падала до $62,51 за баррель, затем поднялась примерно до $63,5.

В марте заместитель министра финансов Владимир Колычев говорил, что ведомство видит среднюю цену нефти в 2025 г. уже ближе к $60. В результате, по его словам, бюджетный дефицит может вырасти на 1% ВВП (на этот год в бюджет заложен показатель 0,5% ВВП). Однако цена может оказаться еще меньше. В марте средняя цена Urals была $58,99 за баррель, по данным Министерства экономического развития, а средняя цена Brent – $72,5 за баррель, согласно LSEG. То есть дисконт Urals к Brent составил $13,51, и при его сохранении теперь российская нефть может стоить около $50 и даже меньше.

Это как раз наименьший уровень, который отмечался за период с начала развязанной Владимиром Путиным войны. В первые три месяца 2023 г. среднемесячная цена Urals, рассчитываемая для налогов, составляла около $49 за баррель. Но если тогда она затем выросла вместе с мировыми ценами, то теперь значимых поводов для оптимизма нет. «Масштаб распродаж говорит о том, что рынок закладывает в цены значительное падение спроса из-за растущих опасений по поводу рецессии», – пишут аналитики ING. Текущие уровни цен предполагают снижение среднесуточного спроса на 1 млн баррелей до конца этого года, в результате чего по итогам года спрос не изменится по сравнению с 2024 г., полагает ING.

Вероятно, цена Brent теперь будет колебаться в диапазоне $60-65 за баррель – но это без ухудшения фундаментальных факторов, отмечают аналитики «БКС экспресс».

В марте, еще до обвального падения мирового рынка, Россия уже собрала на 15% меньше нефтяных налогов, чем годом ранее. По подсчетам Bloomberg на основании данных Министерства финансов, бюджет, состоящий из нефтегазовых доходов примерно на 30%, получил 956,8 млрд руб. из-за замедления спроса в Китае, общего снижения мировых цен в результате роста добычи за пределами стран ОПЕК+ и последствий «прощальных» январских санкций президента Джо Байдена для российской нефти.

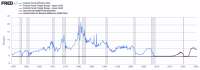

В февральском обзоре рисков Банк России предупредил об угрозе длительного периода низких цен на нефть, как в 1980–1990-е годы. «После периода высоких цен на нефть в 1974–1985 годах 18 (!!!) лет низких цен», – говорилось в презентации ЦБ (цитата по агентству Reuters, ознакомившемуся с документом).

По данным Argus Media, в пятницу цена нефти Urals с погрузкой в балтийском порте Приморск составила $52,76 за баррель, сообщает Bloomberg. Это на 25% ниже заложенной в бюджет цены в $69,7. В конце прошлой недели мировой рынок пережил обвал, в результате чего цена нефти Brent рухнула на 12,5% и закончила торги на $65,58. В понедельник цена падала до $62,51 за баррель, затем поднялась примерно до $63,5.

В марте заместитель министра финансов Владимир Колычев говорил, что ведомство видит среднюю цену нефти в 2025 г. уже ближе к $60. В результате, по его словам, бюджетный дефицит может вырасти на 1% ВВП (на этот год в бюджет заложен показатель 0,5% ВВП). Однако цена может оказаться еще меньше. В марте средняя цена Urals была $58,99 за баррель, по данным Министерства экономического развития, а средняя цена Brent – $72,5 за баррель, согласно LSEG. То есть дисконт Urals к Brent составил $13,51, и при его сохранении теперь российская нефть может стоить около $50 и даже меньше.

Это как раз наименьший уровень, который отмечался за период с начала развязанной Владимиром Путиным войны. В первые три месяца 2023 г. среднемесячная цена Urals, рассчитываемая для налогов, составляла около $49 за баррель. Но если тогда она затем выросла вместе с мировыми ценами, то теперь значимых поводов для оптимизма нет. «Масштаб распродаж говорит о том, что рынок закладывает в цены значительное падение спроса из-за растущих опасений по поводу рецессии», – пишут аналитики ING. Текущие уровни цен предполагают снижение среднесуточного спроса на 1 млн баррелей до конца этого года, в результате чего по итогам года спрос не изменится по сравнению с 2024 г., полагает ING.

Вероятно, цена Brent теперь будет колебаться в диапазоне $60-65 за баррель – но это без ухудшения фундаментальных факторов, отмечают аналитики «БКС экспресс».

В марте, еще до обвального падения мирового рынка, Россия уже собрала на 15% меньше нефтяных налогов, чем годом ранее. По подсчетам Bloomberg на основании данных Министерства финансов, бюджет, состоящий из нефтегазовых доходов примерно на 30%, получил 956,8 млрд руб. из-за замедления спроса в Китае, общего снижения мировых цен в результате роста добычи за пределами стран ОПЕК+ и последствий «прощальных» январских санкций президента Джо Байдена для российской нефти.

В февральском обзоре рисков Банк России предупредил об угрозе длительного периода низких цен на нефть, как в 1980–1990-е годы. «После периода высоких цен на нефть в 1974–1985 годах 18 (!!!) лет низких цен», – говорилось в презентации ЦБ (цитата по агентству Reuters, ознакомившемуся с документом).

Российский фондовый рынок попал, по сути, в идеальный шторм, отмечает руководитель отдела аналитики «Т-инвестиций» Кирилл Комаров: вместе сошлось «негативная геополитическая повестка, жесткая позиция ЦБ по ключевой ставке, крепкий рубль и падающие цены на нефть». Инвесторы разом потеряли веру в скорое снижение ставки, возврат нерезидентов на фондовый рынок, а также в устойчивость прибылей российских компаний — крепкий рубль вкупе с падением цен на нефть означают низкие доходы нефтегазового сектора, объясняет Комаров.

Акции «Норильского никеля» к 13.30 мск теряли 4%, «Новатэка» – 4,5%, «Газпрома» и «Газпром нефти» – 3,3% и 3,8%, «Сургутнефтегаза» – 4,6%, ВТБ – 4,9%, «Лукойла» – 2%. Индекс цен гособлигаций RGBI падал на 1,7%.

На рынок давят геополитика, обвал на мировых площадках и подешевевшая нефть, перечисляют аналитики SberCIB. Цена российской Urals опустилась до $50 за баррель. Все это привело к рекордному по продолжительности (но не по величине) снижению индекса Мосбиржи, заключает Комаров. Индекс падает 14-ю сессию подряд. К тому же в ожидании геополитического потепления многие покупали акции с плечом, теперь эти позиции нужно закрывать, иногда по маржин-коллам, добавляет Алексей Антонов из «Алор брокера». С уровней середины марта основной индикатор российского фондового рынка упал уже на 17%.

Такая ситуация не может длиться долго, уверен Комаров: например, если рубль останется крепким, можно ожидать снижения ключевой ставки, или, падения курса рубля, если нефть продолжит дешеветь. Это поддержит рынок, надеется он.

Сейчас мы больше видим панику и эмоции, отмечает Алексей Климюк из «Альфа-капитала». Антонов допускает уход индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов. На глобальных рынках по-прежнему бушует ураган, и Россия не исключение, заключает инвестбанкир Евгений Коган.

Российский фондовый рынок попал, по сути, в идеальный шторм, отмечает руководитель отдела аналитики «Т-инвестиций» Кирилл Комаров: вместе сошлось «негативная геополитическая повестка, жесткая позиция ЦБ по ключевой ставке, крепкий рубль и падающие цены на нефть». Инвесторы разом потеряли веру в скорое снижение ставки, возврат нерезидентов на фондовый рынок, а также в устойчивость прибылей российских компаний — крепкий рубль вкупе с падением цен на нефть означают низкие доходы нефтегазового сектора, объясняет Комаров.

Акции «Норильского никеля» к 13.30 мск теряли 4%, «Новатэка» – 4,5%, «Газпрома» и «Газпром нефти» – 3,3% и 3,8%, «Сургутнефтегаза» – 4,6%, ВТБ – 4,9%, «Лукойла» – 2%. Индекс цен гособлигаций RGBI падал на 1,7%.

На рынок давят геополитика, обвал на мировых площадках и подешевевшая нефть, перечисляют аналитики SberCIB. Цена российской Urals опустилась до $50 за баррель. Все это привело к рекордному по продолжительности (но не по величине) снижению индекса Мосбиржи, заключает Комаров. Индекс падает 14-ю сессию подряд. К тому же в ожидании геополитического потепления многие покупали акции с плечом, теперь эти позиции нужно закрывать, иногда по маржин-коллам, добавляет Алексей Антонов из «Алор брокера». С уровней середины марта основной индикатор российского фондового рынка упал уже на 17%.

Такая ситуация не может длиться долго, уверен Комаров: например, если рубль останется крепким, можно ожидать снижения ключевой ставки, или, падения курса рубля, если нефть продолжит дешеветь. Это поддержит рынок, надеется он.

Сейчас мы больше видим панику и эмоции, отмечает Алексей Климюк из «Альфа-капитала». Антонов допускает уход индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов. На глобальных рынках по-прежнему бушует ураган, и Россия не исключение, заключает инвестбанкир Евгений Коган.

Свое «ноу-хау» появилось и у так называемых «наливаек». Чтобы избежать штрафа, они продают алкоголь в стаканчиках из-под кофе. Бутылку водки объемом 0,25 литра и стоимостью 200 рублей здесь можно купить за 400 рублей, аналогичное количество коньяка — за 700 рублей (в легальной продаже 390 рублей). На пиво накрутка меньше: литр обойдется в 170-200 рублей вместо 140-150. «Наливайки» — самые популярные места для покупки алкоголя в запрещенные часы. Корреспондент издания рассказал, что провел в одном таком магазине 30 минут в ожидании своей очереди и за это время за ним выстроились еще 22 человека.

Желающие употребить спиртное за меньшие деньги обращаются в аптеки, которые расширили ассортимент соответствующих настоек. Местные фармацевты подтвердили, что на фоне «сухого закона» большим спросом стала пользоваться настойка боярышника: 25 мл можно приобрести за 51 рубль.

Корреспонденту не удалось найти жителей, которые были бы довольны введенным запретом и говорили о положительных результатах. Также он обратил внимание, что в разрешенное для продажи время большинство покупателей выходили из сетевых магазинов с запасом алкоголя. Почти все опрошенные заявили, что «кому надо выпить, тот найдет». Некоторые сочли ограничения попыткой «влезть в частную жизнь», когда «какой-то начальник решает» за людей, что и как им делать.

В середине марта власти Вологодской области отчитались о первых результатах антиалкогольной кампании. Сообщалось, что за две недели в области закрылось 270 из 311 алкомаркетов (87%). Оставшиеся либо сменили формат на продуктовые, либо начали соблюдать ограничения. Чиновники утверждали, что в результате продажи алкоголя в регионе упали на 30%.

Свое «ноу-хау» появилось и у так называемых «наливаек». Чтобы избежать штрафа, они продают алкоголь в стаканчиках из-под кофе. Бутылку водки объемом 0,25 литра и стоимостью 200 рублей здесь можно купить за 400 рублей, аналогичное количество коньяка — за 700 рублей (в легальной продаже 390 рублей). На пиво накрутка меньше: литр обойдется в 170-200 рублей вместо 140-150. «Наливайки» — самые популярные места для покупки алкоголя в запрещенные часы. Корреспондент издания рассказал, что провел в одном таком магазине 30 минут в ожидании своей очереди и за это время за ним выстроились еще 22 человека.

Желающие употребить спиртное за меньшие деньги обращаются в аптеки, которые расширили ассортимент соответствующих настоек. Местные фармацевты подтвердили, что на фоне «сухого закона» большим спросом стала пользоваться настойка боярышника: 25 мл можно приобрести за 51 рубль.

Корреспонденту не удалось найти жителей, которые были бы довольны введенным запретом и говорили о положительных результатах. Также он обратил внимание, что в разрешенное для продажи время большинство покупателей выходили из сетевых магазинов с запасом алкоголя. Почти все опрошенные заявили, что «кому надо выпить, тот найдет». Некоторые сочли ограничения попыткой «влезть в частную жизнь», когда «какой-то начальник решает» за людей, что и как им делать.

В середине марта власти Вологодской области отчитались о первых результатах антиалкогольной кампании. Сообщалось, что за две недели в области закрылось 270 из 311 алкомаркетов (87%). Оставшиеся либо сменили формат на продуктовые, либо начали соблюдать ограничения. Чиновники утверждали, что в результате продажи алкоголя в регионе упали на 30%.

Haval Jolion 1391 шт.

LADA Granta 1260 шт.

Chery Tiggo 7 PRO Max 1136 шт.

LADA Vesta SW 1023 шт.

LADA Vesta 923 шт.

тик так...тик так....тик так...

ЛАДА СИЛА

Ларгус обезумел

Ну конечно давайте все модели хавайлья в одну слепим, чо нет то. Лол.

Вазовские уже не знают как скрыть то отсосали у машин с утилем в треть цены.

+15 йен

186 Кб, 699x314

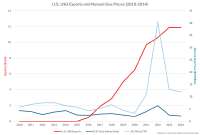

186 Кб, 699x314"Стоимость российской нефти Urals с начала апреля снизилась на 14–16%, а премиальной ESPO — на 9%, показывают данные Argus. Нефть дешевеет на фоне общего падения фондовых рынков из-за начатых США торговых войн и роста добычи ОПЕК+".

https://www.rbc.ru/business/07/04/2025/67f3cf269a7947876762ecda?from=from_main_10

«АвтоВАЗ» с 25 апреля 2025 года приостанавливает выпуск своей самой популярной модели Lada Granta, сообщает Avtograd.

«25 апреля у производства Granta последний рабочий день, с 28 по 30 апреля персонал будет находиться на 2/3 окладов и тарифных ставок, далее с 1 по 11 мая весенний корпоративный отпуск, возобновление производства планируется на 12 мая», — следует из публикации.

При этом уточняется, что в это время автопроизводитель займется переналадкой и переоснащением производственной линии для выпуска новой модели — Lada Iskra.

Ранее сообщалось, что с начала апреля «АвтоВАЗ» провел ревизию комплектаций моделей Lada и перестал выпускать 25 версий.

тик...так....тик....так.....тик.....так

мазафака

Первым на выход пошел девелопер "Гарант-Инвест" со своими торговыми центрами «Москворечье», «Ритейл Парк», «Тульский», «Коломенский», «Пражский Град», «Перово молл», «Галерея Аэропорт». Сейчас его обязательства торгуются за 25% от номинала, что свидетельствует о неверии рынка в способность эмитента расплатиться с кредиторами.

Инвесторы бегут из российских активов: никто не захотел покупать и допэмиссию акций убыточной VKontakte на 115 миллиардов рублей. Не помогли даже сказки о создании группой российского аналога китайского WeChat. Эмиссию пришлось выкупать структурам "Газпрома", который сам в убытках на 1 трлн.руб. "Битый битого везёт" — новая редакция старой присказки. А если серьезно, то лучшая иллюстрация состояния полутрупа под названием "Экономика РФ".

«Мы видим уже проявляющиеся эффекты (от повышения ключевой ставки), инфляция снижается, если смотреть на месячные темпы... Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции, как минимум, не останавливается», - цитирует ТАСС главу ЦБР Эльвиру Набиуллину.

Председатель Банка России во вторник продолжает встречи с фракциями в Госдуме в преддверии выступления с годовым отчетом на пленарном заседании 9 апреля.

ЦБР ждет устойчивого замедления инфляции для снижения ключевой ставки с текущего уровня 21%, как минимум на протяжении двух кварталов.

«Снижение ключевой ставки будет возможно после уверенного, устойчивого замедления инфляции. Мы сейчас будем проявлять осторожность, потому что мы в двух шагах от решительного перелома, для того чтобы период высокой инфляции не затянулся», - говорила Набиуллина накануне на встрече с депутатами Госдумы.

На прошлой неделе она предупреждала, что преждевременное снижение ставки может привести к необходимости снова ее повышать.

Высокая ключевая ставка смогла подавить дополнительный инфляционный импульс и сдержать сильное инфляционное давление прошлого года, цитирует Набиуллину Интерфакс.

«Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным», - сказала она.

Цены на нефть во вторник восстанавливаются после масштабной распродажи, уронившей котировки до минимума почти четырех лет после того как война тарифов между США и Китаем разожгла тревоги о рецессии, которая может сократить спрос на нефть.

В ответ на тарифы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Пекин в пятницу объявил дополнительные пошлины в размере 34% на весь американский импорт в Китай, подтвердив опасения инвесторов о начале полномасштабной глобальной торговой войны.

«Мы анализируем возможные каналы влияния этих решений на российскую экономику. И вы абсолютно правы, что основной канал влияния может быть через изменение цен на нефть, снижение цен на нефть. Потому что если такие тарифные войны, а мы видим эскалацию тарифных войн, будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители», - цитирует ТАСС Набиуллину.

«Поэтому здесь риски есть. Но надо будет смотреть, как ситуация будет развиваться, она пока в самом начале, мы всегда готовимся к такого рода рискам», - добавила она.

ЦБР уже сообщал в резюме обсуждения ставки, что совет директоров оценивает риски повышения торговых тарифов США.

«Повышение импортных пошлин в США и ответные меры других стран увеличили риски замедления роста мировой экономики и ускорения инфляции. Ожидания более низкого мирового спроса уже сейчас оказывают давление на цены на товарно-сырьевых рынках. Риски того, что в ближайшие годы цены на нефть будут ниже, чем предполагает февральский базовый прогноз, несколько выросли», - сообщал ЦБ.

Февральский прогноз ЦБ предполагал среднюю цену на нефть в 2025 году в $65 за баррель и $60 - в 2026-2027 годах. Новый прогноз ЦБР опубликует после заседания о ставке 25 апреля

*

"Первые три месяца 2025 года стали не лучшими для российской логистики: снижение грузоперевозок на 30%, падение импорта и высокие процентные ставки.

В январе—феврале 2025 года экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию сократился на 48,8% в годовом исчислении, составив $749,9 млн. Поставки грузового транспорта снизились еще более существенно — на 87%, достигнув $40,8 млн. Тенденция к сокращению, начавшаяся в октябре 2024 года после повышения утильсбора в 1,8 раза, к марту усугубила ситуацию.

Импорт китайской одежды в феврале уменьшился на 22% в годовом сопоставлении, до $187,6 млн — это минимальный объем с апреля 2024 года. Поставки обуви сократились на 28% в годовом выражении (до $177,4 млн) и в 2,3 раза — в месячном, достигнув самого низкого уровня с октября. Наибольшее падение зафиксировано в сегменте головных уборов: их ввоз из КНР в РФ снизился на 8% в годовом и 41% в месячном исчислении, составив $11,1 млн — минимум с октября 2024 года.

Компании вынуждены сокращать объемы импорта, что неминуемо снижает потребность в транспортных услугах".

https://pro.rbc.ru/demo/67efb2299a79477113e292d2

✔️Прямое столкновение США и Ирана – единственный фактор, который в 2025 г. может поддержать цены на нефть. Однако фундаментальные факторы – торможение спроса в Китае из-за электромобильной революции; высокий профицит Upstream-мощностей на Ближнем Востоке; рост предложения за счет устойчивых к падению цен морских проектов в Южной Америке – будут играть на снижение цен. Вопрос лишь в том, когда «ядро» ОПЕК – Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт – начнет гонку предложения, из-за которой цены временно опустятся ниже $50 за баррель.

▪️Впрочем, резкое падение цен приведет к сокращению добычи в США, после чего наступит коррекция, по итогам которой котировки Brent стабилизируются вблизи отметки в $60 за баррель – именно этот уровень я бы считал базовым для второй половины 2020-х. Долговременный рост цен выше этой отметки – с поправкой на долларовую инфляцию – будет невозможен из-за дальнейшего распространения электромобилей: китайские производители будут компенсировать торговые ограничения в США и Европе за счет экспансии на развивающиеся рынки, что приведет к еще более серьезному торможению нефтяного спроса.

✔️Поэтому нынешнее падение цен – это всерьез и надолго. Для России это означает несколько последствий:

▪️Исчерпание модели роста, оформившейся после 2022 г. и сводившейся к вливанию бюджетных денег в ряд отраслей обрабатывающей промышленности, что в значительной мере обеспечивало общий прирост ВВП. С учетом того, что в ликвидной части ФНБ к апрелю 2025 г. осталось лишь 3,3 трлн руб. (т.е. меньше прошлогоднего дефицита федерального бюджета), Минфину придется закладывать сокращение расходов в проект бюджета на 2026 г.

▪️Рост спроса на отмену санкций, без которой будет трудно перезапустить гражданские отрасли экономики. Речь идет не только о выводе российских компаний из SDN-листа, но и снятии торговых ограничений Евросоюза, которое позволит компаниям из РФ вернуться на ключевой экспортный рынок. По данным таможенной статистики, в 2021 г. на долю Великобритании и ЕС приходилось 42% экспорта товаров из России ($208 млрд из $492 млрд).

▪️Для перезапуска гражданских отраслей правительству придется нормализовывать бизнес-климат: сюда относятся базовые гарантии прав собственности, исключающие национализацию «налево и направо», а также возвращение активов ушедших из России иностранных компаний. Новая модель роста потребует четких правил игры, иначе рецессия, которая будет неизбежной из-за сокращения бюджетных расходов, впоследствии перейдет в затяжную стагнацию – без перспектив роста реальных доходов.

✔️В целом, лучшим лекарством для российской экономики в нынешних условиях будет внутри- и внешнеполитическая нормализация. Это не решит одномоментно всех проблем, но обеспечит «свет в конце туннеля», который сам по себе будет мощным драйвером экономической активности.

▪️Вдобавок, завершение бюджетной экспансии облегчит ЦБ борьбу с высокой инфляцией и приведет к изменению ситуации на рынке труда, где гражданским секторам пока что трудно конкурировать с отраслями госзаказа. Наряду с возможным смягчением санкционного фона, это облегчит перезапуск экономического роста.

✔️Прямое столкновение США и Ирана – единственный фактор, который в 2025 г. может поддержать цены на нефть. Однако фундаментальные факторы – торможение спроса в Китае из-за электромобильной революции; высокий профицит Upstream-мощностей на Ближнем Востоке; рост предложения за счет устойчивых к падению цен морских проектов в Южной Америке – будут играть на снижение цен. Вопрос лишь в том, когда «ядро» ОПЕК – Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт – начнет гонку предложения, из-за которой цены временно опустятся ниже $50 за баррель.

▪️Впрочем, резкое падение цен приведет к сокращению добычи в США, после чего наступит коррекция, по итогам которой котировки Brent стабилизируются вблизи отметки в $60 за баррель – именно этот уровень я бы считал базовым для второй половины 2020-х. Долговременный рост цен выше этой отметки – с поправкой на долларовую инфляцию – будет невозможен из-за дальнейшего распространения электромобилей: китайские производители будут компенсировать торговые ограничения в США и Европе за счет экспансии на развивающиеся рынки, что приведет к еще более серьезному торможению нефтяного спроса.

✔️Поэтому нынешнее падение цен – это всерьез и надолго. Для России это означает несколько последствий:

▪️Исчерпание модели роста, оформившейся после 2022 г. и сводившейся к вливанию бюджетных денег в ряд отраслей обрабатывающей промышленности, что в значительной мере обеспечивало общий прирост ВВП. С учетом того, что в ликвидной части ФНБ к апрелю 2025 г. осталось лишь 3,3 трлн руб. (т.е. меньше прошлогоднего дефицита федерального бюджета), Минфину придется закладывать сокращение расходов в проект бюджета на 2026 г.

▪️Рост спроса на отмену санкций, без которой будет трудно перезапустить гражданские отрасли экономики. Речь идет не только о выводе российских компаний из SDN-листа, но и снятии торговых ограничений Евросоюза, которое позволит компаниям из РФ вернуться на ключевой экспортный рынок. По данным таможенной статистики, в 2021 г. на долю Великобритании и ЕС приходилось 42% экспорта товаров из России ($208 млрд из $492 млрд).

▪️Для перезапуска гражданских отраслей правительству придется нормализовывать бизнес-климат: сюда относятся базовые гарантии прав собственности, исключающие национализацию «налево и направо», а также возвращение активов ушедших из России иностранных компаний. Новая модель роста потребует четких правил игры, иначе рецессия, которая будет неизбежной из-за сокращения бюджетных расходов, впоследствии перейдет в затяжную стагнацию – без перспектив роста реальных доходов.

✔️В целом, лучшим лекарством для российской экономики в нынешних условиях будет внутри- и внешнеполитическая нормализация. Это не решит одномоментно всех проблем, но обеспечит «свет в конце туннеля», который сам по себе будет мощным драйвером экономической активности.

▪️Вдобавок, завершение бюджетной экспансии облегчит ЦБ борьбу с высокой инфляцией и приведет к изменению ситуации на рынке труда, где гражданским секторам пока что трудно конкурировать с отраслями госзаказа. Наряду с возможным смягчением санкционного фона, это облегчит перезапуск экономического роста.

До этого россияне почти три года избавлялись от валютных вкладов. С июня 2022 г. ЦБ лишь дважды фиксировал небольшой приток средств на валютные вклады – в декабре 2023 г. и в мае 2024. Валютные вклады остались всего у 4% населения.

После многих месяцев сокращения валютных средств населения в банках в феврале они практически не изменились (+14 млрд руб. в рублевом эквиваленте, +0,4%), писал ЦБ в отчете о развитии банковского сектора. Этот прирост в значительной мере обеспечен процентами по вкладам: даже по «токсичным» долларам и евро банки платят 1-2% годовых, а ставки по вкладам юаням составляют 4-6%, но могут достигать 8%.

В каких валютах россияне хранят свои сбережения, ЦБ последнее время не сообщал. По его данным, что в январе 2024 г. доля вкладов в «дружественных» валютах (это прежде всего юань) составляла 23%. С тех пор она, скорее всего, выросла: люди забирали из банков в основном доллары и евро, хранить которые становилось все менее безопасно по мере того как под санкции попадали новые банки.

Центробанк давно отмечает, что интерес россиян к валюте повышается, когда рубль укрепляется. Население увеличивает покупки валюты, когда она дешевеет. И, наоборот, когда рубль падает, люди наращивают продажи валюты. В прошлом году россияне купили валюты на 680 млрд руб. – все в первые восемь месяцев, рассказывал ЦБ: в конце года, когда рубль начал слабеть, население перешло к продажам валюты.

Средства населения в банках растут исключительно за счет рублевых вкладов и счетов, следует из данных ЦБ. В феврале они выросли еще на 1 трлн рублей (2%) до 57,6 трлн руб. на 1 марта.

В результате валютизация вкладов населения, несмотря на снижение курса рубля снизился, сократилась в 3,5 раза: с 20,6% в январе 2022 г. до 5,9% в феврале.

До этого россияне почти три года избавлялись от валютных вкладов. С июня 2022 г. ЦБ лишь дважды фиксировал небольшой приток средств на валютные вклады – в декабре 2023 г. и в мае 2024. Валютные вклады остались всего у 4% населения.

После многих месяцев сокращения валютных средств населения в банках в феврале они практически не изменились (+14 млрд руб. в рублевом эквиваленте, +0,4%), писал ЦБ в отчете о развитии банковского сектора. Этот прирост в значительной мере обеспечен процентами по вкладам: даже по «токсичным» долларам и евро банки платят 1-2% годовых, а ставки по вкладам юаням составляют 4-6%, но могут достигать 8%.

В каких валютах россияне хранят свои сбережения, ЦБ последнее время не сообщал. По его данным, что в январе 2024 г. доля вкладов в «дружественных» валютах (это прежде всего юань) составляла 23%. С тех пор она, скорее всего, выросла: люди забирали из банков в основном доллары и евро, хранить которые становилось все менее безопасно по мере того как под санкции попадали новые банки.

Центробанк давно отмечает, что интерес россиян к валюте повышается, когда рубль укрепляется. Население увеличивает покупки валюты, когда она дешевеет. И, наоборот, когда рубль падает, люди наращивают продажи валюты. В прошлом году россияне купили валюты на 680 млрд руб. – все в первые восемь месяцев, рассказывал ЦБ: в конце года, когда рубль начал слабеть, население перешло к продажам валюты.

Средства населения в банках растут исключительно за счет рублевых вкладов и счетов, следует из данных ЦБ. В феврале они выросли еще на 1 трлн рублей (2%) до 57,6 трлн руб. на 1 марта.

В результате валютизация вкладов населения, несмотря на снижение курса рубля снизился, сократилась в 3,5 раза: с 20,6% в январе 2022 г. до 5,9% в феврале.

"Судя по всему, российская промышленность достигла «потолка».

Дмитрий Белоусов из ЦМАКП (на годовом общем собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, 4 апреля 2025):

«Загрузка производственных мощностей, согласно опросам бизнеса, в целом по экономике стабилизировалась на уровне чуть выше 80%. В добыче полезных ископаемых загрузка взросла до «почти беспрецедентных» 82% (сезонность устранена). Потенциал дозагрузки минимален (если максимально возможным считать 85%) - впрочем, и пространства значимого наращивания производства в условиях санкционного давления тоже не просматривается.

В обрабатывающей промышленности уровень загрузки быстро снижается, до 74%».

Последний факт про «обработку» может нам говорить о том, что и в ВПК достигнут предел роста (либо власти начинают плавное снижение выпуска в ВПК в преддверии возможного перемирия). Для дальнейшего роста, грубо говоря, надо строить новые заводы, а для этого нужно импортное оборудование и технологии, и по большей части из санкционных стран, а это сегодня почти не выполнимо".

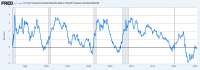

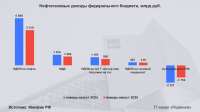

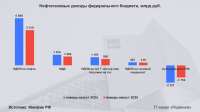

Всего за январь-март бюджет потратил 11,2 трлн руб., а доходы составили 9,05 трлн руб., дефицит – 2,17 трлн руб. По итогам первых двух месяцев дыра в бюджете была 2,7 триллиона – таким образом, в марте профицит составил 530 млрд руб. Но и после этого дефицит ровно на триллион больше, чем запланировано на весь год.

Очевидно, период активного авансирования начала года завершен, ход исполнения бюджета вернулся к прошлогодней траектории, отмечают аналитики Райффайзенбанка. Бюджет приходит в норму, комментирует экономист Егор Сусин: после трех месяцев агрессивных расходов бюджет ушел в профицит. Этому способствовала выплата налога на дополнительный доход (НДД). Он платится раз в квартал, и в марте бюджет получил 487 млрд руб. Следующая уплата НДД приходится на апрель – в этом месяце «тоже будут тоже будут повышенные налоги», отмечает Сусин, – а вот дальше поступления сократятся.

Нефтегазовые доходы бюджета отстают от прошлогодних (почти на 10% по итогам квартала, в том числе на 17% в марте) и от плана. Мешают крепкий рубль и низкие цены на нефть: в марте они опустились ниже цены отсечения в бюджетном правиле: она составляет $60, а средняя цена Urals, по данным Минэкономразвития, была $59 ($61,6 в первом квартале). С тех пор цены упали еще ниже, и бочка Urals стоит меньше $50. Аналитики «Моих инвестиций» считают, что цена нефти Brent в ближайшие недели упадет до $60. С учетом дисконтов на российскую нефть это означает $45-50 за баррель Urals. Нефтегазовые доходы в первом квартале превысили базовый уровень, подчеркивает Минфин, признавая, что «существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры».

В результате доходы бюджета за квартал оказались всего на 3,8%, чем годом ранее – при том, что инфляция в годовом выражении была около 10% –примерно настолько выросли ненефтегазовые доходы (10,6, в том числе НДС на 9,4%). То есть реальные доходы бюджета за год сократились. В номинальном выражении в марте они были практически такими же, как год назад (+0,3%), отмечает Сусин.

Рост доходов практически остановился, происходит обвал нефтегазовых доходов, ненефтегазовые пока продолжают расти на уровне инфляции, а расходы продолжают расти на уровне рекордных прошлогодних темпов, подводят итоги квартала аналитики MMI.

Эксперты опасаются за нефтегазовые доходы. Цены на нефть падают главным образом из-за торговых войн, которые могут затянуться надолго, пишут аналитики Райффайзенбанка. Они надеются на ненефтегазовые доходы, которые продолжают с опережением плана. Минфин тоже подчеркивает предпосылки для значимого превышения поступлений над заложенными в бюджете. Однако если цена Urals останется на нынешних уровнях, бюджет не рискует не получить примерно 1,8 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов (их предполагалось направить в ФНБ), а при снижении среднегодовой цены до $55 выпадет около 0,9 трлн руб. доходов, которые придется компенсировать из кубышки, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Всего за январь-март бюджет потратил 11,2 трлн руб., а доходы составили 9,05 трлн руб., дефицит – 2,17 трлн руб. По итогам первых двух месяцев дыра в бюджете была 2,7 триллиона – таким образом, в марте профицит составил 530 млрд руб. Но и после этого дефицит ровно на триллион больше, чем запланировано на весь год.

Очевидно, период активного авансирования начала года завершен, ход исполнения бюджета вернулся к прошлогодней траектории, отмечают аналитики Райффайзенбанка. Бюджет приходит в норму, комментирует экономист Егор Сусин: после трех месяцев агрессивных расходов бюджет ушел в профицит. Этому способствовала выплата налога на дополнительный доход (НДД). Он платится раз в квартал, и в марте бюджет получил 487 млрд руб. Следующая уплата НДД приходится на апрель – в этом месяце «тоже будут тоже будут повышенные налоги», отмечает Сусин, – а вот дальше поступления сократятся.

Нефтегазовые доходы бюджета отстают от прошлогодних (почти на 10% по итогам квартала, в том числе на 17% в марте) и от плана. Мешают крепкий рубль и низкие цены на нефть: в марте они опустились ниже цены отсечения в бюджетном правиле: она составляет $60, а средняя цена Urals, по данным Минэкономразвития, была $59 ($61,6 в первом квартале). С тех пор цены упали еще ниже, и бочка Urals стоит меньше $50. Аналитики «Моих инвестиций» считают, что цена нефти Brent в ближайшие недели упадет до $60. С учетом дисконтов на российскую нефть это означает $45-50 за баррель Urals. Нефтегазовые доходы в первом квартале превысили базовый уровень, подчеркивает Минфин, признавая, что «существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры».

В результате доходы бюджета за квартал оказались всего на 3,8%, чем годом ранее – при том, что инфляция в годовом выражении была около 10% –примерно настолько выросли ненефтегазовые доходы (10,6, в том числе НДС на 9,4%). То есть реальные доходы бюджета за год сократились. В номинальном выражении в марте они были практически такими же, как год назад (+0,3%), отмечает Сусин.

Рост доходов практически остановился, происходит обвал нефтегазовых доходов, ненефтегазовые пока продолжают расти на уровне инфляции, а расходы продолжают расти на уровне рекордных прошлогодних темпов, подводят итоги квартала аналитики MMI.

Эксперты опасаются за нефтегазовые доходы. Цены на нефть падают главным образом из-за торговых войн, которые могут затянуться надолго, пишут аналитики Райффайзенбанка. Они надеются на ненефтегазовые доходы, которые продолжают с опережением плана. Минфин тоже подчеркивает предпосылки для значимого превышения поступлений над заложенными в бюджете. Однако если цена Urals останется на нынешних уровнях, бюджет не рискует не получить примерно 1,8 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов (их предполагалось направить в ФНБ), а при снижении среднегодовой цены до $55 выпадет около 0,9 трлн руб. доходов, которые придется компенсировать из кубышки, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

По данным сервиса Audit-it, на которые ссылается «Коммерсантъ», в 2024 году выручка АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) составила 844 млн рублей — на 6,8% меньше, чем годом ранее. При этом убытки предприятия выросли в пять с лишним раз: с 103 до 575 млн рублей. Гендиректор завода Артур Маркарян объяснил ухудшение финансового положения несколькими причинами: трудностями с трансграничными платежами, сбоем поставок комплектующих, ростом процентных ставок и индексацией зарплат сотрудников.

АО «АМЗ» — одно из старейших машиностроительных предприятий России, работающее с 1822 года. Завод производит оборудование для горнодобывающей промышленности, включая ленточные конвейеры для транспортировки угля, руды, стройматериалов и удобрений.

Ситуация на АМЗ — часть общей тенденции: в 2024 году число обращений в Роструд по поводу задержек зарплаты выросло на 37,4%. В числе основных причин в ведомстве назвали приостановку оплат за поставленную продукцию, сокращение объемов производства и нехватку оборотных средств.

Как ранее сообщал Росстат, объем просроченной задолженности по зарплате в 2024 году вырос на 43% и достиг к началу 2025-го 508 млн рублей. По состоянию на конец февраля просроченная задолженность увеличилась до 1,2 млрд рублей — в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, задержки выплат все чаще становятся следствием системных проблем. Компании, особенно крупные игроки с доминирующим положением на рынке, сознательно откладывают расчеты с контрагентами, фактически используя их как источник «бесплатного кредитования». Это приводит к каскадным сбоям, в том числе в выплате зарплат, а иногда — к банкротствам подрядчиков. Помимо этого, ряд работодателей переводит сотрудников на гражданско-правовые договоры, уходя из поля зрения трудовой инспекции. В результате, отмечает эксперт, реальные масштабы проблем с зарплатами гораздо шире, чем официальная статистика.

По данным сервиса Audit-it, на которые ссылается «Коммерсантъ», в 2024 году выручка АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) составила 844 млн рублей — на 6,8% меньше, чем годом ранее. При этом убытки предприятия выросли в пять с лишним раз: с 103 до 575 млн рублей. Гендиректор завода Артур Маркарян объяснил ухудшение финансового положения несколькими причинами: трудностями с трансграничными платежами, сбоем поставок комплектующих, ростом процентных ставок и индексацией зарплат сотрудников.

АО «АМЗ» — одно из старейших машиностроительных предприятий России, работающее с 1822 года. Завод производит оборудование для горнодобывающей промышленности, включая ленточные конвейеры для транспортировки угля, руды, стройматериалов и удобрений.

Ситуация на АМЗ — часть общей тенденции: в 2024 году число обращений в Роструд по поводу задержек зарплаты выросло на 37,4%. В числе основных причин в ведомстве назвали приостановку оплат за поставленную продукцию, сокращение объемов производства и нехватку оборотных средств.

Как ранее сообщал Росстат, объем просроченной задолженности по зарплате в 2024 году вырос на 43% и достиг к началу 2025-го 508 млн рублей. По состоянию на конец февраля просроченная задолженность увеличилась до 1,2 млрд рублей — в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, задержки выплат все чаще становятся следствием системных проблем. Компании, особенно крупные игроки с доминирующим положением на рынке, сознательно откладывают расчеты с контрагентами, фактически используя их как источник «бесплатного кредитования». Это приводит к каскадным сбоям, в том числе в выплате зарплат, а иногда — к банкротствам подрядчиков. Помимо этого, ряд работодателей переводит сотрудников на гражданско-правовые договоры, уходя из поля зрения трудовой инспекции. В результате, отмечает эксперт, реальные масштабы проблем с зарплатами гораздо шире, чем официальная статистика.

Взять под крыло школьницу, накачать ей губы и раскрутить ее тик ток?

Нормально, Карину так запускали в свое время.

Авторы инициативы считают, что согласование с силовиками «позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы России» и предотвратить утечку секретных сведений. Отдельно подчеркивается, что законопроект «разработан в целях обеспечения национальных интересов». Разрешение ФСБ потребуется и для взаимодействия с российскими научными организациями, учрежденными иностранцами. Список направлений научной, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, где будет действовать это правило, утвердит кабмин.

Планируется, что закон, за исключением отдельных положений, вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Для научных организаций и вузов, выполняющих государственные задания за бюджетные деньги, новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года, для всех остальных — с 1 сентября 2028 года.

Большинство опрошенных T-Invariant ученых отнеслись к законопроекту скептически. По их мнению, он сформулирован настолько размыто, что может спровоцировать новую волную преследований в научном сообществе, как это было со специалистами, работающими с гиперзвуком. Необходимость согласовывать все международные контакты с ФСБ «только усилит чувство страха», говорил экономист, приглашенный исследователь Центра Дэвиса Гарвардского университета Андрей Яковлев. «Количество зарубежных публикаций упадет в разы. Люди сами не захотят иметь научные связи с иностранцами», — отмечал он.

Авторы инициативы считают, что согласование с силовиками «позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы России» и предотвратить утечку секретных сведений. Отдельно подчеркивается, что законопроект «разработан в целях обеспечения национальных интересов». Разрешение ФСБ потребуется и для взаимодействия с российскими научными организациями, учрежденными иностранцами. Список направлений научной, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, где будет действовать это правило, утвердит кабмин.

Планируется, что закон, за исключением отдельных положений, вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Для научных организаций и вузов, выполняющих государственные задания за бюджетные деньги, новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года, для всех остальных — с 1 сентября 2028 года.

Большинство опрошенных T-Invariant ученых отнеслись к законопроекту скептически. По их мнению, он сформулирован настолько размыто, что может спровоцировать новую волную преследований в научном сообществе, как это было со специалистами, работающими с гиперзвуком. Необходимость согласовывать все международные контакты с ФСБ «только усилит чувство страха», говорил экономист, приглашенный исследователь Центра Дэвиса Гарвардского университета Андрей Яковлев. «Количество зарубежных публикаций упадет в разы. Люди сами не захотят иметь научные связи с иностранцами», — отмечал он.

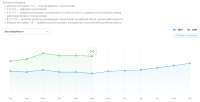

Такие инвесторы покупали и акции. По данным ЦБ, нетто-покупки нерезидентов из дружественных стран (разница между покупками и продажами) за месяц составила 13,4 млрд руб. В начале апреля тенденция продолжилась, отмечает регулятор.

Самые отчаянные игроки активизировались после того, как в середине февраля стало известно о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным и появились надежды на скорое завершение войны. В том числе притоком этих денег многие связывали укрепление рубля. Замминистра финансов Иван Чебесков называл эти деньги «ковбойскими»: их не останавливали даже санкции.

Покупать ОФЗ на аукционах Минфина США запретили еще накануне войны в ответ на признание «ДНР и ЛНР». В апреле 2022 г. США запретили «новые инвестиции» в Россию, который уточнил: покупать ОФЗ на вторичном рынке тоже нельзя. Поэтому участники рынка уверены, что как минимум за частью последних инвестиций из «дружественных» юрисдикций стоят фонды из «недружественных» стран. Инвестбанкир Евгений Коган допускал, что иностранные инвесторы пробуют заходить в российские активы через финансовую инфраструктуру третьих стран.

«Это так называемые ковбойские деньги хедж-фондов, которые рискуют даже режимом санкционным, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить», – говорил Чебесков. По его словам, из динамики цен на ОФЗ и курса рубля было «видно, что какие-то такие ручейки потихонечку начинают заходить». Оценить масштаб «невозможно, потому что они используют дружескую инфраструктуру», отмечал он, признавая, что «пока это совсем небольшие деньги». О небольших масштабах этого явления говорила и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

На фоне масштабных заимствований Минфина это, действительно, ручейки. Он воспользовался большим спросом, обеспеченным также надеждами на скорое снижение ключевой ставки, и разместил ОФЗ на 679 млрд руб. в феврале и 610 млрд руб. в марте, перевыполнив квартальный план на 40%. Аналитики MMI тогда отмечали уверенный спрос на ОФЗ со стороны «как локальных игроков, так.. и не совсем локальных».

Иностранных инвесторов привлекают высокие доходности российских облигаций. Последний выпуск ОФЗ Минфин 2 апреля разместил под 15,6% годовых на 14 лет (погашение в 2039 г.).

Такие инвесторы покупали и акции. По данным ЦБ, нетто-покупки нерезидентов из дружественных стран (разница между покупками и продажами) за месяц составила 13,4 млрд руб. В начале апреля тенденция продолжилась, отмечает регулятор.

Самые отчаянные игроки активизировались после того, как в середине февраля стало известно о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным и появились надежды на скорое завершение войны. В том числе притоком этих денег многие связывали укрепление рубля. Замминистра финансов Иван Чебесков называл эти деньги «ковбойскими»: их не останавливали даже санкции.

Покупать ОФЗ на аукционах Минфина США запретили еще накануне войны в ответ на признание «ДНР и ЛНР». В апреле 2022 г. США запретили «новые инвестиции» в Россию, который уточнил: покупать ОФЗ на вторичном рынке тоже нельзя. Поэтому участники рынка уверены, что как минимум за частью последних инвестиций из «дружественных» юрисдикций стоят фонды из «недружественных» стран. Инвестбанкир Евгений Коган допускал, что иностранные инвесторы пробуют заходить в российские активы через финансовую инфраструктуру третьих стран.

«Это так называемые ковбойские деньги хедж-фондов, которые рискуют даже режимом санкционным, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить», – говорил Чебесков. По его словам, из динамики цен на ОФЗ и курса рубля было «видно, что какие-то такие ручейки потихонечку начинают заходить». Оценить масштаб «невозможно, потому что они используют дружескую инфраструктуру», отмечал он, признавая, что «пока это совсем небольшие деньги». О небольших масштабах этого явления говорила и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

На фоне масштабных заимствований Минфина это, действительно, ручейки. Он воспользовался большим спросом, обеспеченным также надеждами на скорое снижение ключевой ставки, и разместил ОФЗ на 679 млрд руб. в феврале и 610 млрд руб. в марте, перевыполнив квартальный план на 40%. Аналитики MMI тогда отмечали уверенный спрос на ОФЗ со стороны «как локальных игроков, так.. и не совсем локальных».

Иностранных инвесторов привлекают высокие доходности российских облигаций. Последний выпуск ОФЗ Минфин 2 апреля разместил под 15,6% годовых на 14 лет (погашение в 2039 г.).

Суммарное количество маржин-коллов у клиентов «Тинькофф Инвестиций» 4 апреля приблизилось к 3,5 млрд рублей — это максимальное значение за последние два года, согласно данным самого брокера. Предыдущие потери в июле и ноябре 2024 года не превышали 2 млрд.

«Тинькофф Инвестиции» — крупнейший брокер на фондовом рынке по числу клиентов: более 7,9 млн человек с совокупным объемом активов на брокерских счетах около 1,4 трлн рублей, согласно данным на конец 2024 года. «Впервые мы решили раскрыть статистику по маржин-коллам клиентов, чтобы показать уровень стресса частного инвестора», — говорится в комментарии брокера. Существенное число маржин-коллов было зафиксировано и в понедельник, 7 апреля. В этот день индекс Мосбиржи опускался до 2675 пунктов — минимальное значение с декабря 2024 года.

На прошлой неделе рынок акций пережил худшую неделю за два с половиной года на фоне решения Дональда Трампа ввести рекордные за 100 лет пошлины на импорт и обвала цен на нефть, по которым ударило решение стран ОПЕК+ резко увеличить добычу. За два дня капитализация рынка акций Московской биржи упала на 2 трлн рублей. Индекс Мосбиржи по итогам недели потерял 8,05%, показав худший результат с конца сентября 2022 года, когда рынок охватила паника из-за мобилизации. По итогам торгов в пятницу обвалились Сбера рухнули на 5,2%, «Газпрома» — на 4,9%, ВТБ — на 6%, «Роснефти» — 3,9%, «Лукойла» — на 4,6%. Более 7% потеряли бумаги «Мечела», на 4,8% упали котировки «Аэрофлота», на 5,4% — «Новатэка».

Также на прошлой неделе обвалилось сырье — цена нефти Brent за два дня обвалилась на 12% и на пике распродаж достигала $64,06 за баррель — самого низкого уровня с апреля 2021 года. На 11% за два дня рухнули фьючерсы на медь.

Обвал акций произошел после притока новых средств на фондовый рынок. По итогам 2024 года оно было максимальным с 2021-го, говорится в статистике Банка России. Объем нетто-взносов на брокерские счета физических лиц составил 176,1 млрд рублей, из которых 73,7 млрд рублей поступили в последнем квартале. Более 70% этой суммы обеспечили инвесторы с активами более 6 млн рублей.

Суммарное количество маржин-коллов у клиентов «Тинькофф Инвестиций» 4 апреля приблизилось к 3,5 млрд рублей — это максимальное значение за последние два года, согласно данным самого брокера. Предыдущие потери в июле и ноябре 2024 года не превышали 2 млрд.

«Тинькофф Инвестиции» — крупнейший брокер на фондовом рынке по числу клиентов: более 7,9 млн человек с совокупным объемом активов на брокерских счетах около 1,4 трлн рублей, согласно данным на конец 2024 года. «Впервые мы решили раскрыть статистику по маржин-коллам клиентов, чтобы показать уровень стресса частного инвестора», — говорится в комментарии брокера. Существенное число маржин-коллов было зафиксировано и в понедельник, 7 апреля. В этот день индекс Мосбиржи опускался до 2675 пунктов — минимальное значение с декабря 2024 года.

На прошлой неделе рынок акций пережил худшую неделю за два с половиной года на фоне решения Дональда Трампа ввести рекордные за 100 лет пошлины на импорт и обвала цен на нефть, по которым ударило решение стран ОПЕК+ резко увеличить добычу. За два дня капитализация рынка акций Московской биржи упала на 2 трлн рублей. Индекс Мосбиржи по итогам недели потерял 8,05%, показав худший результат с конца сентября 2022 года, когда рынок охватила паника из-за мобилизации. По итогам торгов в пятницу обвалились Сбера рухнули на 5,2%, «Газпрома» — на 4,9%, ВТБ — на 6%, «Роснефти» — 3,9%, «Лукойла» — на 4,6%. Более 7% потеряли бумаги «Мечела», на 4,8% упали котировки «Аэрофлота», на 5,4% — «Новатэка».

Также на прошлой неделе обвалилось сырье — цена нефти Brent за два дня обвалилась на 12% и на пике распродаж достигала $64,06 за баррель — самого низкого уровня с апреля 2021 года. На 11% за два дня рухнули фьючерсы на медь.

Обвал акций произошел после притока новых средств на фондовый рынок. По итогам 2024 года оно было максимальным с 2021-го, говорится в статистике Банка России. Объем нетто-взносов на брокерские счета физических лиц составил 176,1 млрд рублей, из которых 73,7 млрд рублей поступили в последнем квартале. Более 70% этой суммы обеспечили инвесторы с активами более 6 млн рублей.

По данным «Контур.Закупок», в 2024 году в рамках госзакупок было объявлено 4,6 тендеров на приобретение телевизоров, что на 15% больше, чем годом ранее. В деньгах показатель вырос на 28%, до 4,05 млрд. Однако в основном закупались телевизоры иностранных брендов — LG, Sony, Samsung, Xiaomi, Haier и др. Всего же продукция «Кванта» занимала не более 10–15% на российском рынке телевизоров, отметила директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина. При этом для розничного покупателя телевизоры бренда Irbis также не были привлекательны из-за высокой цены на фоне конкурентов, говорит директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин. «Объема продаж в бизнес-сегменте, скорее всего, оказалось недостаточно, чтобы производство было экономически целесообразным», — добавил он.

На данный момент в коммерческом и государственном сегментах телевизоров в России присутствуют порядка 70 различных брендов, в основном иностранных, говорит источник «Коммерсанта» на рынке бытовой техники. По его словам, большую долю занимают южнокорейские вендоры LG и Samsung. «При возможном возвращении компаний на российский рынок они увеличат долю продаж в этом сегменте», — отметил собеседник. До этого источники издания говорили о планах производителей электроники из Южной Кореи вернуться в Россию.

Телевизоры Irbis были единственными в реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, однако они не являлись «более российскими, чем продукция многочисленных частных торговых марок ТВ», представленных на рынке, говорит представитель DNS. По его словам, попадание телевизора в реестр требует много ресурсов со стороны производителя при малой маржинальности. Ранее ряд компаний просили Минпромторг снизить порог входа в реестр для телевизоров, чтобы получить преимущества на госзакупках. «Условия для преференций на госзакупках для ТВ другие производители не смогут выполнить, и сейчас госкомпании рассматривают в качестве альтернативы продукцию набирающих популярность китайских вендоров», — заключила Сенина из «Марвел-Дистрибуции».

По данным «Контур.Закупок», в 2024 году в рамках госзакупок было объявлено 4,6 тендеров на приобретение телевизоров, что на 15% больше, чем годом ранее. В деньгах показатель вырос на 28%, до 4,05 млрд. Однако в основном закупались телевизоры иностранных брендов — LG, Sony, Samsung, Xiaomi, Haier и др. Всего же продукция «Кванта» занимала не более 10–15% на российском рынке телевизоров, отметила директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина. При этом для розничного покупателя телевизоры бренда Irbis также не были привлекательны из-за высокой цены на фоне конкурентов, говорит директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин. «Объема продаж в бизнес-сегменте, скорее всего, оказалось недостаточно, чтобы производство было экономически целесообразным», — добавил он.

На данный момент в коммерческом и государственном сегментах телевизоров в России присутствуют порядка 70 различных брендов, в основном иностранных, говорит источник «Коммерсанта» на рынке бытовой техники. По его словам, большую долю занимают южнокорейские вендоры LG и Samsung. «При возможном возвращении компаний на российский рынок они увеличат долю продаж в этом сегменте», — отметил собеседник. До этого источники издания говорили о планах производителей электроники из Южной Кореи вернуться в Россию.

Телевизоры Irbis были единственными в реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, однако они не являлись «более российскими, чем продукция многочисленных частных торговых марок ТВ», представленных на рынке, говорит представитель DNS. По его словам, попадание телевизора в реестр требует много ресурсов со стороны производителя при малой маржинальности. Ранее ряд компаний просили Минпромторг снизить порог входа в реестр для телевизоров, чтобы получить преимущества на госзакупках. «Условия для преференций на госзакупках для ТВ другие производители не смогут выполнить, и сейчас госкомпании рассматривают в качестве альтернативы продукцию набирающих популярность китайских вендоров», — заключила Сенина из «Марвел-Дистрибуции».

Цемент — базовый материал, а объемы его потребления характеризуют состояние строительной отрасли, отметила исполнительный директор «Союзцемента» Дарья Мартынкина. Снижение потребления на 3% в целом по стране эквивалентно закрытию одного завода, говорит управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь. Директор департамента маркетинга и стратегического анализа «Цемроса» Денис Усольцев напомнил, что цемент не является продукцией длительного хранения, поэтому массово складировать его для реализации через пару месяцев невозможно. По его словам, сокращение потребления цемента производители остро ощутят со второй половины 2025 года, хотя в первом квартале показатель уже потерял 6% год к году. При этом возможности экспорта для российских компаний сейчас сильно ограничены, добавил Усольцев.

Основным фактором снижения потребления цемента в 2025–2026 годах в «Союзцементе» и СМПРО назвали падение темпов жилищного строительства. Согласно данным аналитического центра «Дом.РФ», в марте 2025 года на первичном рынке России заявлено проектов на 8,1 млн кв. метров, что меньше на 24% год к году. Сокращение ввода новых проектов — естественный процесс в условиях охлаждения экономики, говорит президент ГК «Основа» Александр Ручьев. По его словам, этот тренд будет сохраняться два-три года.