- Пять предисловий к пяти ненаписанным книгам

- 1872 Рождение трагедии

- Несвоевременные размышления в четырех частях

- Об истине и лжи во вненравственном смысле (и др.)

2. 1876-1882

- 1878 Человеческое, слишком человеческое

- 1881 Утренняя заря

- 1882 Веселая наука

3. 1883–1885: Так говорил Заратустра

4. 1886-1888

- 1886 По ту сторону добра и зла

- 1887 К генеалогии морали

- 1888 Случай Вагнер

- 1888 Сумерки идолов

- 1888 Ницше contra Вагнер

- 1888 Антихрист (опубликовано в 1895)

- 1888 Ecce Homo (опубликовано в 1908)

Тред №1 https://2ch.hk/ph/arch/2023-10-04/res/124037.html (

Тред №2 https://2ch.hk/ph/arch/2024-02-25/res/134698.html (

Тред №3 https://2ch.su/ph/arch/2025-03-13/res/152275.html#152275

Тред №4 >>167630 (OP)

Die Reformation; Leibniz; Kant und die sogenannte deutsche Philosophie; die Freiheits-Kriege; das Reich — jedes Mal ein Umsonst für Etwas, das bereits da war, für etwas Unwiederbringliches… Es sind meine Feinde, ich bekenne es, diese Deutschen: ich verachte in ihnen jede Art von Begriffs- und Werth-Unsauberkeit, von Feigheit vor jedem rechtschaffnen Ja und Nein. Sie haben, seit einem Jahrtausend beinahe, Alles verfilzt und verwirrt, woran sie mit ihren Fingern rührten, sie haben alle Halbheiten — Drei-Achtelsheiten! — auf dem Gewissen, an denen Europa krank ist, — sie haben auch die unsauberste Art Christenthum, die es giebt, die unheilbarste, die unwiderlegbarste, den Protestantismus auf dem Gewissen… Wenn man nicht fertig wird mit dem Christenthum, die Deutschen werden daran schuld sein…

"Ein zentraler Gedanke von N.s Sprachkritik, der in FW 354, KSA 3, 590‒593 noch zu einer Bewusst- seinstheorie erweitert wird. Die Sprachkritik, wie sie in 128, 21‒26 vorgetragen ist, geht von der Priorität — sowohl zeitlich wie auch in der Wertigkeit — der „eigentlichen Erlebnisse“ aus und konstruiert Sprachkritik damit dualistisch: Ein Eigentliches, auf das es ankommt, wird von der Sprache verborgen oder vermittelmäßigt. N.s Sprach- und Sprechvielfalt in GD ließe sich so als Versuch verstehen, die Sprache durch sich selbst zu überlisten und der Vermittelmäßi- gung durch immer neue Überraschung zu entgehen, ja durch die Überraschung den Lesern „eigentliche Erlebnisse“ zu bescheren. Das Problem besteht freilich darin, woher man wissen kann, dass es vorsprachliche „Erlebnisse“ gibt und wie sie beschaffen sind."

— Nietzsche contra Andreas Urs Sommer [und alle Nietzsche-Kommentar].

... Es steht Niemandem mehr frei, im jetzigen Deutschland seinen Kindern eine vornehme Erziehung zu geben: unsre „höheren“ Schulen sind allesammt auf die zweideutigste Mittelmässigkeit eingerichtet, mit Lehrern, mit Lehrplänen, mit Lehrzielen. Und überall herrscht eine unanständige Hast, wie als ob Etwas versäumt wäre, wenn der junge Mann mit 23 Jahren noch nicht „fertig“ ist, noch nicht Antwort weiss auf die „Hauptfrage“: welchen Beruf? — Eine höhere Art Mensch, mit Verlaub gesagt, liebt nicht „Berufe“, genau deshalb, weil sie sich berufen weiss… Sie hat Zeit, sie nimmt sich Zeit, sie denkt gar nicht daran, „fertig“ zu werden, — mit dreissig Jahren ist man, im Sinne hoher Cultur, ein Anfänger, ein Kind. — Unsre überfüllten Gymnasien, unsre überhäuften, stupid gemachten Gymnasiallehrer sind ein Skandal: um diese Zustände in Schutz zu nehmen, wie es jüngst die Professoren von Heidelberg gethan haben, dazu hat man vielleicht Ursachen, — Gründe dafür giebt es nicht.

NB: если авторы NK правы, то и Платона ("оппонента" Ницше (враг ли Ницше Платону реальному, а не "письменному"? или друг?)) всем следует выбросить прямо в мусорную корзину.

Wenn ich mir das Bild eines vollkommnen Lesers ausdenke, so wird immer ein Unthier von Muth und Neugierde daraus, ausserdem noch etwas Biegsames, Listiges, Vorsichtiges, ein geborner Abenteurer und Entdecker. Zuletzt: ich wüsste es nicht besser zu sagen, zu wem ich im Grunde allein rede, als es Zarathustra gesagt hat: wem allein will er sein Räthsel erzählen?

"Euch, den kühnen Suchern, Versuchern, und wer je sich mit listigen Segeln auf furchtbare Meere einschiffte, —

euch, den Räthsel-Trunkenen, den Zwielicht-Frohen, deren Seele mit Flöten zu jedem Irrschlunde gelockt wird:

— denn nicht wollt ihr mit feiger Hand einem Faden nachtasten; und wo ihr errathen könnt, da hasst ihr es, zu erschliessen…"

... But to grasp that you would have to have already learned how to look round the corner, as I can — precisely so that your glance can anticipate the illustrious country to which at first a crooked path leads, a path through "fields of misfortune", as my friend Heraclitus Empedocles has just whispered to me {cf. Empedocles, fragment 121} ...

... Meinem Brummbär Erwin

Auf die Gefahr hin, dich nochmals durch meine Blindheit gegen Monsieur Taine, der ehemals den Veda gedichtet hat zu entrüsten, wage ich es, dich unter die Götter zu versetzen und die allerliebste Göttin neben dich…

An Georg Brandes in Kopenhagen (Entwurf)

<Turin, Anfang Dezember 1888>

Werther Freund, ich halte für nöthig, Ihnen ein paar Dinge aller ersten Rangs mitzutheilen: geben Sie Ihr Ehrenwort drauf, daß die Geschichte unter uns bleibt. Wir sind eingetreten in die große Politik, sogar in die allergrößte… Ich bereite ein Ereigniß vor, welches höchst wahrscheinlich die Geschichte in zwei Hälften spaltet, bis zu dem Punkte, daß wir eine neue Zeitrechnung haben werden: von 1888 als Jahr Eins an. Alles, was heute oben auf ist, Triple-Allianz, sociale Frage geht vollständig über in eine Individuen-Gegensatz-Bildung: wir werden Kriege haben, wie es keine giebt, aber nicht zwischen Nationen, nicht zwischen Ständen: Alles ist auseinander gesprengt, — ich bin das furchtbarste Dynamit, das es giebt. — Ich will in 3 Monaten Aufträge zur Herstellung einer Manuscript-Ausgabe geben von |„Der Antichrist. Umwerthung aller Werthe“|, sie bleibt vollkommen geheim: sie dient mir als Agitations-Ausgabe. Ich habe Übersetzungen in alle europäischen Hauptsprachen nöthig: wenn das Werk erst heraus soll, so rechne ich eine Million Exemplare in jeder Sprache als erste Auflage. Ich habe an Sie für die dänische, an Herrn Strindberg für die schwedische Ausgabe gedacht. — Da es sich um einen Vernichtungsschlag gegen das Christenthum handelt, so liegt auf der Hand, daß die einzige internationale Macht, die ein Instinkt-Interesse an der Vernichtung des Christenthums hat, die Juden sind — hier giebt es eine Instinkt-Feindschaft, nicht etwas „Eingebildetes“ wie bei irgend welchen „Freigeistern“ oder Socialisten — ich mache mir den Teufel was aus Freigeistern. Folglich müssen wir aller entscheidenden Potenzen dieser Rasse in Europa und Amerika sicher sein — zu alledem hat eine solche Bewegung das Großcapital nöthig. Hier ist der einzige natürlich vorbereitete Boden für den größten Entscheidungs-Krieg der Geschichte: das Übrige von Anhängerschaft kann erst nach dem Schlage in Betracht gezogen werden. Diese neue Macht, die sich hier bilden wird, dürfte im Handumdrehn die erste Weltmacht sein: zugegeben daß zunächst die herrschenden Stände die Partei des Christenthums ergreifen, so ist die Axt ihnen insofern an die Wurzel <gelegt>, als gerade alle starken und lebendigen Individuen aus ihnen unbedingt ausscheiden werden. Daß alle geistig ungesunden Rassen im Christenthum den Glauben der Herrschenden bei dieser Gelegenheit empfinden, folglich für die Lüge Partei nehmen werden, das zu errathen braucht man nicht Psycholog zu sein. Das Resultat ist, daß hier das Dynamit alle Heeresorganisation alle Verfassung sprengt: daß die Gegnerschaft nicht Anderes constituirt und auf Krieg ungeübt dasteht. Alles in Allem, werden wir die Offiziere in ihren Instinkten für uns haben: daß es im aller höchsten Grad unehrenhaft, feige, unreinlich ist, Christ zu sein, dies Urtheil trägt man unfehlbar aus meinem „Antichrist“ mit sich fort. — (Zunächst erscheint das „Ecce homo“ von dem ich sprach, worin das letzte Capitel einen Vorgeschmack giebt, was bevorsteht, und wo ich selbst als Mensch des Verhängnisses auftrete…) Was den deutschen Kaiser betrifft, so kenne ich die Art, solche braunen Idioten zu behandeln: das giebt einem wohlgerathenen Offizier das Maß ab. Friedrich der Große war besser, der wäre sofort in seinem Elemente. — Mein Buch ist wie ein Vulkan, man hat keinen Begriff aus der bisherigen Litteratur, was da gesagt wird, und wie die tiefsten Geheimnisse der menschlichen Natur plötzlich mit entsetzlicher Klarheit herausspringen. Es giebt eine Art darin, das Todesurtheil zu sprechen, die vollkommen übermenschlich ist. Und dabei weht eine grandiose Ruhe und Höhe über das Ganze — es ist wirklich ein Weltgericht, obwohl Nichts zu klein und versteckt ist, was hier nicht gesehen und ans Licht gezogen werde. Wenn Sie endlich das Gesetz gegen das Christenthum unterzeichnet, der „Antichrist“ lesen, das den Schluß macht, wer weiß, so schlottern vielleicht selbst Ihnen, fürchte ich, die Gebeine…

Das Gesetz gegen das Christenthum hat als Überschrift: Todkrieg dem Laster: das Laster ist das Christenthum

Der erste Satz: Lasterhaft ist jede Art Widernatur; die lasterhafteste Art Mensch ist der Priester: der lehrt die Widernatur. Gegen den P<riester> hat man nicht Gründe, man hat das Zuchthaus nöthig.

Der vierte (Satz) Die Predigt der Keuschheit ist eine öffentliche Aufreizung zur Widernatur. Jede Verachtung des geschlechtlichen Lebens, jede Verunreinigung desselben durch den Begriff „unrein“ ist die eigentliche Sünde gegen den heiligen Geist des Lebens.

Der 6. Satz heißt Man soll die heilige Geschichte nennen mit dem Namen den sie verdient, als verfluchte Geschichte; man soll die Worte „Gott“ „Heiland“ „Erlöser“ „Heiliger“ zu Schimpfworten, zu Verbrecher-Abzeichen benutzen.

Umwerthung aller Werthe? Da wird erst — — —

Siegen wir, so haben wir die Erdregierung in den Händen — den Weltfrieden eingerechnet… Wir haben die absurden Grenzen der Rasse Nation und Stände überwunden: es giebt nur noch Rangordnung zwischen Mensch und Mensch und zwar eine ungeheure lange Leiter von Rangordnung.

Da haben Sie das erste welthistorische Papier: Große Politik par excellence.

NB. Suchen Sie mir einen Meister als ersten Übersetzer — ich kann nur Meister der Sprache brauchen.

Die Reformation; Leibniz; Kant und die sogenannte deutsche Philosophie; die Freiheits-Kriege; das Reich — jedes Mal ein Umsonst für Etwas, das bereits da war, für etwas Unwiederbringliches… Es sind meine Feinde, ich bekenne es, diese Deutschen: ich verachte in ihnen jede Art von Begriffs- und Werth-Unsauberkeit, von Feigheit vor jedem rechtschaffnen Ja und Nein. Sie haben, seit einem Jahrtausend beinahe, Alles verfilzt und verwirrt, woran sie mit ihren Fingern rührten, sie haben alle Halbheiten — Drei-Achtelsheiten! — auf dem Gewissen, an denen Europa krank ist, — sie haben auch die unsauberste Art Christenthum, die es giebt, die unheilbarste, die unwiderlegbarste, den Protestantismus auf dem Gewissen… Wenn man nicht fertig wird mit dem Christenthum, die Deutschen werden daran schuld sein…

"Ein zentraler Gedanke von N.s Sprachkritik, der in FW 354, KSA 3, 590‒593 noch zu einer Bewusst- seinstheorie erweitert wird. Die Sprachkritik, wie sie in 128, 21‒26 vorgetragen ist, geht von der Priorität — sowohl zeitlich wie auch in der Wertigkeit — der „eigentlichen Erlebnisse“ aus und konstruiert Sprachkritik damit dualistisch: Ein Eigentliches, auf das es ankommt, wird von der Sprache verborgen oder vermittelmäßigt. N.s Sprach- und Sprechvielfalt in GD ließe sich so als Versuch verstehen, die Sprache durch sich selbst zu überlisten und der Vermittelmäßi- gung durch immer neue Überraschung zu entgehen, ja durch die Überraschung den Lesern „eigentliche Erlebnisse“ zu bescheren. Das Problem besteht freilich darin, woher man wissen kann, dass es vorsprachliche „Erlebnisse“ gibt und wie sie beschaffen sind."

— Nietzsche contra Andreas Urs Sommer [und alle Nietzsche-Kommentar].

... Es steht Niemandem mehr frei, im jetzigen Deutschland seinen Kindern eine vornehme Erziehung zu geben: unsre „höheren“ Schulen sind allesammt auf die zweideutigste Mittelmässigkeit eingerichtet, mit Lehrern, mit Lehrplänen, mit Lehrzielen. Und überall herrscht eine unanständige Hast, wie als ob Etwas versäumt wäre, wenn der junge Mann mit 23 Jahren noch nicht „fertig“ ist, noch nicht Antwort weiss auf die „Hauptfrage“: welchen Beruf? — Eine höhere Art Mensch, mit Verlaub gesagt, liebt nicht „Berufe“, genau deshalb, weil sie sich berufen weiss… Sie hat Zeit, sie nimmt sich Zeit, sie denkt gar nicht daran, „fertig“ zu werden, — mit dreissig Jahren ist man, im Sinne hoher Cultur, ein Anfänger, ein Kind. — Unsre überfüllten Gymnasien, unsre überhäuften, stupid gemachten Gymnasiallehrer sind ein Skandal: um diese Zustände in Schutz zu nehmen, wie es jüngst die Professoren von Heidelberg gethan haben, dazu hat man vielleicht Ursachen, — Gründe dafür giebt es nicht.

NB: если авторы NK правы, то и Платона ("оппонента" Ницше (враг ли Ницше Платону реальному, а не "письменному"? или друг?)) всем следует выбросить прямо в мусорную корзину.

Wenn ich mir das Bild eines vollkommnen Lesers ausdenke, so wird immer ein Unthier von Muth und Neugierde daraus, ausserdem noch etwas Biegsames, Listiges, Vorsichtiges, ein geborner Abenteurer und Entdecker. Zuletzt: ich wüsste es nicht besser zu sagen, zu wem ich im Grunde allein rede, als es Zarathustra gesagt hat: wem allein will er sein Räthsel erzählen?

"Euch, den kühnen Suchern, Versuchern, und wer je sich mit listigen Segeln auf furchtbare Meere einschiffte, —

euch, den Räthsel-Trunkenen, den Zwielicht-Frohen, deren Seele mit Flöten zu jedem Irrschlunde gelockt wird:

— denn nicht wollt ihr mit feiger Hand einem Faden nachtasten; und wo ihr errathen könnt, da hasst ihr es, zu erschliessen…"

... But to grasp that you would have to have already learned how to look round the corner, as I can — precisely so that your glance can anticipate the illustrious country to which at first a crooked path leads, a path through "fields of misfortune", as my friend Heraclitus Empedocles has just whispered to me {cf. Empedocles, fragment 121} ...

... Meinem Brummbär Erwin

Auf die Gefahr hin, dich nochmals durch meine Blindheit gegen Monsieur Taine, der ehemals den Veda gedichtet hat zu entrüsten, wage ich es, dich unter die Götter zu versetzen und die allerliebste Göttin neben dich…

An Georg Brandes in Kopenhagen (Entwurf)

<Turin, Anfang Dezember 1888>

Werther Freund, ich halte für nöthig, Ihnen ein paar Dinge aller ersten Rangs mitzutheilen: geben Sie Ihr Ehrenwort drauf, daß die Geschichte unter uns bleibt. Wir sind eingetreten in die große Politik, sogar in die allergrößte… Ich bereite ein Ereigniß vor, welches höchst wahrscheinlich die Geschichte in zwei Hälften spaltet, bis zu dem Punkte, daß wir eine neue Zeitrechnung haben werden: von 1888 als Jahr Eins an. Alles, was heute oben auf ist, Triple-Allianz, sociale Frage geht vollständig über in eine Individuen-Gegensatz-Bildung: wir werden Kriege haben, wie es keine giebt, aber nicht zwischen Nationen, nicht zwischen Ständen: Alles ist auseinander gesprengt, — ich bin das furchtbarste Dynamit, das es giebt. — Ich will in 3 Monaten Aufträge zur Herstellung einer Manuscript-Ausgabe geben von |„Der Antichrist. Umwerthung aller Werthe“|, sie bleibt vollkommen geheim: sie dient mir als Agitations-Ausgabe. Ich habe Übersetzungen in alle europäischen Hauptsprachen nöthig: wenn das Werk erst heraus soll, so rechne ich eine Million Exemplare in jeder Sprache als erste Auflage. Ich habe an Sie für die dänische, an Herrn Strindberg für die schwedische Ausgabe gedacht. — Da es sich um einen Vernichtungsschlag gegen das Christenthum handelt, so liegt auf der Hand, daß die einzige internationale Macht, die ein Instinkt-Interesse an der Vernichtung des Christenthums hat, die Juden sind — hier giebt es eine Instinkt-Feindschaft, nicht etwas „Eingebildetes“ wie bei irgend welchen „Freigeistern“ oder Socialisten — ich mache mir den Teufel was aus Freigeistern. Folglich müssen wir aller entscheidenden Potenzen dieser Rasse in Europa und Amerika sicher sein — zu alledem hat eine solche Bewegung das Großcapital nöthig. Hier ist der einzige natürlich vorbereitete Boden für den größten Entscheidungs-Krieg der Geschichte: das Übrige von Anhängerschaft kann erst nach dem Schlage in Betracht gezogen werden. Diese neue Macht, die sich hier bilden wird, dürfte im Handumdrehn die erste Weltmacht sein: zugegeben daß zunächst die herrschenden Stände die Partei des Christenthums ergreifen, so ist die Axt ihnen insofern an die Wurzel <gelegt>, als gerade alle starken und lebendigen Individuen aus ihnen unbedingt ausscheiden werden. Daß alle geistig ungesunden Rassen im Christenthum den Glauben der Herrschenden bei dieser Gelegenheit empfinden, folglich für die Lüge Partei nehmen werden, das zu errathen braucht man nicht Psycholog zu sein. Das Resultat ist, daß hier das Dynamit alle Heeresorganisation alle Verfassung sprengt: daß die Gegnerschaft nicht Anderes constituirt und auf Krieg ungeübt dasteht. Alles in Allem, werden wir die Offiziere in ihren Instinkten für uns haben: daß es im aller höchsten Grad unehrenhaft, feige, unreinlich ist, Christ zu sein, dies Urtheil trägt man unfehlbar aus meinem „Antichrist“ mit sich fort. — (Zunächst erscheint das „Ecce homo“ von dem ich sprach, worin das letzte Capitel einen Vorgeschmack giebt, was bevorsteht, und wo ich selbst als Mensch des Verhängnisses auftrete…) Was den deutschen Kaiser betrifft, so kenne ich die Art, solche braunen Idioten zu behandeln: das giebt einem wohlgerathenen Offizier das Maß ab. Friedrich der Große war besser, der wäre sofort in seinem Elemente. — Mein Buch ist wie ein Vulkan, man hat keinen Begriff aus der bisherigen Litteratur, was da gesagt wird, und wie die tiefsten Geheimnisse der menschlichen Natur plötzlich mit entsetzlicher Klarheit herausspringen. Es giebt eine Art darin, das Todesurtheil zu sprechen, die vollkommen übermenschlich ist. Und dabei weht eine grandiose Ruhe und Höhe über das Ganze — es ist wirklich ein Weltgericht, obwohl Nichts zu klein und versteckt ist, was hier nicht gesehen und ans Licht gezogen werde. Wenn Sie endlich das Gesetz gegen das Christenthum unterzeichnet, der „Antichrist“ lesen, das den Schluß macht, wer weiß, so schlottern vielleicht selbst Ihnen, fürchte ich, die Gebeine…

Das Gesetz gegen das Christenthum hat als Überschrift: Todkrieg dem Laster: das Laster ist das Christenthum

Der erste Satz: Lasterhaft ist jede Art Widernatur; die lasterhafteste Art Mensch ist der Priester: der lehrt die Widernatur. Gegen den P<riester> hat man nicht Gründe, man hat das Zuchthaus nöthig.

Der vierte (Satz) Die Predigt der Keuschheit ist eine öffentliche Aufreizung zur Widernatur. Jede Verachtung des geschlechtlichen Lebens, jede Verunreinigung desselben durch den Begriff „unrein“ ist die eigentliche Sünde gegen den heiligen Geist des Lebens.

Der 6. Satz heißt Man soll die heilige Geschichte nennen mit dem Namen den sie verdient, als verfluchte Geschichte; man soll die Worte „Gott“ „Heiland“ „Erlöser“ „Heiliger“ zu Schimpfworten, zu Verbrecher-Abzeichen benutzen.

Umwerthung aller Werthe? Da wird erst — — —

Siegen wir, so haben wir die Erdregierung in den Händen — den Weltfrieden eingerechnet… Wir haben die absurden Grenzen der Rasse Nation und Stände überwunden: es giebt nur noch Rangordnung zwischen Mensch und Mensch und zwar eine ungeheure lange Leiter von Rangordnung.

Da haben Sie das erste welthistorische Papier: Große Politik par excellence.

NB. Suchen Sie mir einen Meister als ersten Übersetzer — ich kann nur Meister der Sprache brauchen.

Humans up to now as embryos, into which all configuring powers penetrate — basis of humans' profound restlessness {. . .}

(CW 15, 26[243])

How naively we carry our moral valuations into things, e.g., when we speak of laws of nature! It might be useful once to conduct an experiment of a completely different manner of interpretation: so that through an embittered contradiction we come to understand how very unconsciously our moral canon (preference for truth, law, rationality etc.) reigns in our entire so-c<alled> science.

Put popularly: God has been refuted, but not the devil: and all divine functions are also part of his nature: the opposite did not work!

(CW 16, 39[14], 181-82)

against the word "appearances."

NB. Appearance as I understand it is the actual and single reality of things — that which first merits all existing predicates and which relatively speaking is best described with all, therefore even the most opposing predicates. But with this word nothing more can be expressed than its inaccessibility for logical procedures and distinctions: therefore "appearance" as opposed to "logical truth" — but which itself is only possible in an imaginary world. Thus I do not posit "appearance" in opposition to "reality" but conversely take appearance as the reality that resists transformation into an imaginary "truth-world." A specific name for this reality would be "the will to power," namely described from the inside and not from the standpoint of its incomprehensible fluid protean nature.

(CW 16, 40[53], 208)

Авторы, использованные Ницше на предмет рассмотрения термина/Begriff "реальность" и его содержания: Lange ("Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart"), Liebmann ("Zur Analysis der Wirklichkeit ... 2nd ed.", "Gedanken und Thatsachen ...", "Aphorismen und Studien ...", "Die mechanische Naturerklarung", "Idee und Entelechie"), Schopenhauer ("Sammtliche Werke" (ed. Julius Frauenstadt)), Teichmuller ("Die wirkliche und die scheinbare Welt: Neue Grundlegung der Metaphysik"), Ernst Mach ("Beiträge zur Analyse der Empfindungen"), de Roberty ("L'ancienne et la nouvelle philosophie: essai sur les lois générales du développement de la philosophie"; для "Ману", "Магомета" и "Израиля": Julius Wellhausen & Louis Jacolliot & Hermann Oldenberg & Taine & Lecky), Hartmann ("Philosophie des Unbewussten ..."), Georg Schneider ("Der thierische Wille ..."), Richet ("L'homme et l'intelligence"), Carl Nägeli ("Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre ..."), Joly ("Psychologie des grands hommes"), Harald Høffding ("Psychologie in Umrissen Auf Grundlage Der Erfahrung"), Galton ("Inquiries into Human Faculty and its Development"), Charles Féré ("Sensation et Mouvement", "Dégénérescence et criminalité"), Afrikan Spir ("Denken und Wirklichkeit: Versuch einer Erneuerung der kritischen Philosophie"), Arnobius ("Sieben Bücher wider die Heiden"), Herrmann ("Cultur und Natur: Studien im Gebiete der Wirthschaft"), Hellwald ("Culturgeschichte in ihrer natürlichen Entwicklung", "Die Erde und ihre Völker"), Leopold Schmidt ("Die Ethik der alten Griechen"), William Rolph ("Biologische Probleme zugleich als Versuch zur Entwicklung einer rationellen Ethik"), Guyau ("L'irréligion de l'avenir : étude sociologique"). (Академические труды Овербека и Роде, как и Брандеса, в списке не приведены по причине их очевидной необходимости быть включенными в список по умолчанию.)

Humans up to now as embryos, into which all configuring powers penetrate — basis of humans' profound restlessness {. . .}

(CW 15, 26[243])

How naively we carry our moral valuations into things, e.g., when we speak of laws of nature! It might be useful once to conduct an experiment of a completely different manner of interpretation: so that through an embittered contradiction we come to understand how very unconsciously our moral canon (preference for truth, law, rationality etc.) reigns in our entire so-c<alled> science.

Put popularly: God has been refuted, but not the devil: and all divine functions are also part of his nature: the opposite did not work!

(CW 16, 39[14], 181-82)

against the word "appearances."

NB. Appearance as I understand it is the actual and single reality of things — that which first merits all existing predicates and which relatively speaking is best described with all, therefore even the most opposing predicates. But with this word nothing more can be expressed than its inaccessibility for logical procedures and distinctions: therefore "appearance" as opposed to "logical truth" — but which itself is only possible in an imaginary world. Thus I do not posit "appearance" in opposition to "reality" but conversely take appearance as the reality that resists transformation into an imaginary "truth-world." A specific name for this reality would be "the will to power," namely described from the inside and not from the standpoint of its incomprehensible fluid protean nature.

(CW 16, 40[53], 208)

Авторы, использованные Ницше на предмет рассмотрения термина/Begriff "реальность" и его содержания: Lange ("Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart"), Liebmann ("Zur Analysis der Wirklichkeit ... 2nd ed.", "Gedanken und Thatsachen ...", "Aphorismen und Studien ...", "Die mechanische Naturerklarung", "Idee und Entelechie"), Schopenhauer ("Sammtliche Werke" (ed. Julius Frauenstadt)), Teichmuller ("Die wirkliche und die scheinbare Welt: Neue Grundlegung der Metaphysik"), Ernst Mach ("Beiträge zur Analyse der Empfindungen"), de Roberty ("L'ancienne et la nouvelle philosophie: essai sur les lois générales du développement de la philosophie"; для "Ману", "Магомета" и "Израиля": Julius Wellhausen & Louis Jacolliot & Hermann Oldenberg & Taine & Lecky), Hartmann ("Philosophie des Unbewussten ..."), Georg Schneider ("Der thierische Wille ..."), Richet ("L'homme et l'intelligence"), Carl Nägeli ("Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre ..."), Joly ("Psychologie des grands hommes"), Harald Høffding ("Psychologie in Umrissen Auf Grundlage Der Erfahrung"), Galton ("Inquiries into Human Faculty and its Development"), Charles Féré ("Sensation et Mouvement", "Dégénérescence et criminalité"), Afrikan Spir ("Denken und Wirklichkeit: Versuch einer Erneuerung der kritischen Philosophie"), Arnobius ("Sieben Bücher wider die Heiden"), Herrmann ("Cultur und Natur: Studien im Gebiete der Wirthschaft"), Hellwald ("Culturgeschichte in ihrer natürlichen Entwicklung", "Die Erde und ihre Völker"), Leopold Schmidt ("Die Ethik der alten Griechen"), William Rolph ("Biologische Probleme zugleich als Versuch zur Entwicklung einer rationellen Ethik"), Guyau ("L'irréligion de l'avenir : étude sociologique"). (Академические труды Овербека и Роде, как и Брандеса, в списке не приведены по причине их очевидной необходимости быть включенными в список по умолчанию.)

63 Кб, 480x676

63 Кб, 480x676Dionysos:

Sei klug, Ariadne!...

Du hast kleine Ohren, du hast meine Ohren:

steck ein kluges Wort hinein! —

Muss man sich nicht erst hassen, wenn man sich lieben soll?...

Ich bin dein Labyrinth...

Обскуранты. — Суть тёмного искусства обскурантизма не в том, что оно стремится омрачить умы, а в том, что оно стремится очернить картину мира, затмить наше представление о существовании. С этой целью оно часто прибегает к средствам, препятствующим просветлению умов; но иногда оно прибегает к прямо противоположным средствам и стремится, посредством крайней утончённости интеллекта, вызвать утомление от его плодов. Тонкие метафизики, подготавливающие почву для скептицизма и своей чрезмерной проницательностью порождающие недоверие к проницательности, — хорошие орудия для более утончённого обскурантизма. — Возможно ли, что даже Канта можно было бы использовать для этой цели? Более того, что, согласно его собственному позорному заявлению, он намеревался сделать нечто подобное, по крайней мере временно: проложить путь вере, устанавливая границы познанию? — чего ему, конечно, не удалось сделать, ни ему, ни его последователям на волчьих и лисьих тропах этого утонченнейшего и опаснейшего из всех мракобесий, ибо черное искусство предстает здесь в завесе света.

Справедливо будет называть таковых либо "ужасный гибрид болезни и воли к власти, которые называют основателями религий", либо "тиранами духа". Ницше поддерживает не тиранию духа/ума/Geist (см. JGB-9), а аристократию духа (vornehm, чему посвящён весь последний раздел JGB и заключительная глава EH, где описывается, кого "ищет" "Заратустра", алкионический).

Любить врагов своих? Думаю, это хорошо усвоено: это происходит сегодня тысячекратно, в малом и большом; более того, иногда случается нечто более высокое и возвышенное – мы учимся презирать, когда любим, и именно тогда, когда любим сильнее всего, – но всё это бессознательно, без шума, без помпы, с тем стыдом и скрытностью доброты, которые запрещают устам произносить торжественные слова и формулы добродетели. Мораль как отношение – сегодня нам не по вкусу. Это тоже прогресс: подобно тому, как прогрессом наших отцов стала в конечном итоге религия как отношение, включая враждебность и вольтеровскую озлобленность по отношению к религии (и всё то, что прежде относилось к свободомыслящему языку жестов). Это музыка нашей совести, танец нашего духа, которому отказываются соответствовать все пуританские литании, все моральные проповеди и филистерство.

Mitleiden wirkt an einem Menschen der Erkenntniss beinahe zum Lachen, wie zarte Hände an einem Cyklopen.

Противный "идеал": ... Здесь не говорит фанатик, здесь не «проповедуют», здесь не требуют веры: из бесконечного изобилия света и глубины счастья капля за каплей, слово за словом падает – нежная медлительность – вот темп этих речей. Такие вещи доходят лишь до самых избранных; быть здесь слушателем – неслыханная привилегия; никто не волен слушать Заратустру… Разве Заратустра во всём этом не соблазнитель?… Но что говорит он сам, впервые вернувшись в своё одиночество? Совершенно противоположное тому, что сказал бы в таком случае любой «мудрец», «святой», «спаситель мира» или другой декадент… Он не только говорит иначе, он сам другой…

Обскуранты. — Суть тёмного искусства обскурантизма не в том, что оно стремится омрачить умы, а в том, что оно стремится очернить картину мира, затмить наше представление о существовании. С этой целью оно часто прибегает к средствам, препятствующим просветлению умов; но иногда оно прибегает к прямо противоположным средствам и стремится, посредством крайней утончённости интеллекта, вызвать утомление от его плодов. Тонкие метафизики, подготавливающие почву для скептицизма и своей чрезмерной проницательностью порождающие недоверие к проницательности, — хорошие орудия для более утончённого обскурантизма. — Возможно ли, что даже Канта можно было бы использовать для этой цели? Более того, что, согласно его собственному позорному заявлению, он намеревался сделать нечто подобное, по крайней мере временно: проложить путь вере, устанавливая границы познанию? — чего ему, конечно, не удалось сделать, ни ему, ни его последователям на волчьих и лисьих тропах этого утонченнейшего и опаснейшего из всех мракобесий, ибо черное искусство предстает здесь в завесе света.

Справедливо будет называть таковых либо "ужасный гибрид болезни и воли к власти, которые называют основателями религий", либо "тиранами духа". Ницше поддерживает не тиранию духа/ума/Geist (см. JGB-9), а аристократию духа (vornehm, чему посвящён весь последний раздел JGB и заключительная глава EH, где описывается, кого "ищет" "Заратустра", алкионический).

Любить врагов своих? Думаю, это хорошо усвоено: это происходит сегодня тысячекратно, в малом и большом; более того, иногда случается нечто более высокое и возвышенное – мы учимся презирать, когда любим, и именно тогда, когда любим сильнее всего, – но всё это бессознательно, без шума, без помпы, с тем стыдом и скрытностью доброты, которые запрещают устам произносить торжественные слова и формулы добродетели. Мораль как отношение – сегодня нам не по вкусу. Это тоже прогресс: подобно тому, как прогрессом наших отцов стала в конечном итоге религия как отношение, включая враждебность и вольтеровскую озлобленность по отношению к религии (и всё то, что прежде относилось к свободомыслящему языку жестов). Это музыка нашей совести, танец нашего духа, которому отказываются соответствовать все пуританские литании, все моральные проповеди и филистерство.

Mitleiden wirkt an einem Menschen der Erkenntniss beinahe zum Lachen, wie zarte Hände an einem Cyklopen.

Противный "идеал": ... Здесь не говорит фанатик, здесь не «проповедуют», здесь не требуют веры: из бесконечного изобилия света и глубины счастья капля за каплей, слово за словом падает – нежная медлительность – вот темп этих речей. Такие вещи доходят лишь до самых избранных; быть здесь слушателем – неслыханная привилегия; никто не волен слушать Заратустру… Разве Заратустра во всём этом не соблазнитель?… Но что говорит он сам, впервые вернувшись в своё одиночество? Совершенно противоположное тому, что сказал бы в таком случае любой «мудрец», «святой», «спаситель мира» или другой декадент… Он не только говорит иначе, он сам другой…

K >>6574

— Zuletzt kommt es darauf an, zu welchem Zweck gelogen wird. Dass im Christenthum die „heiligen“ Zwecke fehlen, ist mein Einwand gegen seine Mittel. Nur schlechte Zwecke: Vergiftung, Verleumdung, Verneinung des Lebens, die Verachtung des Leibes, die Herabwürdigung und Selbstschändung des Menschen durch den Begriff Sünde, — folglich sind auch seine Mittel schlecht.

И эти строки читать следует с задней мыслью "невырыванияизконтекста" прочитанного....

... [5] И действительно, вот моё понимание [Einsicht]: учителя [Lehrer], вожди [Führer] человечества, теологи [Theologen] в целом тоже были декадентами: отсюда переоценка всех ценностей во что-то враждебное жизни, отсюда мораль… [6] Определение морали: мораль — идиосинкразия декадентов, с задней мыслью — отомстить жизни — и с успехом. [7] Я придаю ценность [Werth] этому определению.

119 Кб, 965x499

119 Кб, 965x499Vorausgesetzt, dass die Wahrheit ein Weib ist —, wie? ist der Verdacht nicht gegründet, dass alle Philosophen, sofern sie Dogmatiker waren, sich schlecht auf Weiber verstanden? dass der schauerliche Ernst, die linkische Zudringlichkeit, mit der sie bisher auf die Wahrheit zuzugehen pflegten, ungeschickte und unschickliche Mittel waren, um gerade ein Frauenzimmer für sich einzunehmen?

— Предположим, что истина есть женщина, – как? разве не обоснованно подозрение, что все философы, поскольку они были догматиками, плохо понимали женщин? что ужасающая серьезность и неуклюжая назойливость, с которой они до сих пор имели обыкновение относиться к истине, были неловким и непристойным средством для того, чтобы пленить именно женщину.

— Предположив, что истина есть женщина, - как? разве мы не вправе подозревать, что все философы, поскольку они были догматиками, плохо понимали женщин? что ужасающая серьезность, неуклюжая назойливость, с которой они до сих пор относились к истине, были непригодным и непристойным средством для того, чтобы расположить к себе именно женщину.

— Если истина – женщина, то как? Разве нет оснований подозревать, что все философы, поскольку они были догматиками, мало понимали женщин? Что ужасная серьёзность, неуклюжая навязчивость, с которой они до сих пор подходили к истине, были неуклюжими и неподходящими средствами завоевания [winning over] женщины?

> это "für sich" упущенное, и меняющее вообще весь смысл

предположим, я вижу медную трубу: теперь я её шатаю, как дерево, ибо зачем так переводить? лучше сразу застрелиться: от упущения сего "nothing more" меняется весь смысл всего введения и весь смысл/интенция всей книги (ведь просто "к себе" - это одно, "расположить вообще" - это другое, а именно "means for nothing more than charming a female for themselves" (т.е. ударение на некое интеллектуальное попрошайничество пред "женщиной-истиной", чтобы она была только их и больше не принадлежала никому (что Ницше повторяет в A когда упрекает Лютера в глупости, будто бы истина "одним доступна, а другим - нет": "... истина не есть что-нибудь такое, что мог бы иметь один, а не иметь другой: так могли думать об истине только мужики или апостолы из мужиков вроде Лютера ...")) - это третье, другое, в смысле "наикапитальнейшем"..... огромный жирный минус составителям издания и перевода РАН, да и другого перевода на русский - тоже... большой плюсик составителям и переводчикам изданий для Stanford.

119 Кб, 965x499

119 Кб, 965x499Vorausgesetzt, dass die Wahrheit ein Weib ist —, wie? ist der Verdacht nicht gegründet, dass alle Philosophen, sofern sie Dogmatiker waren, sich schlecht auf Weiber verstanden? dass der schauerliche Ernst, die linkische Zudringlichkeit, mit der sie bisher auf die Wahrheit zuzugehen pflegten, ungeschickte und unschickliche Mittel waren, um gerade ein Frauenzimmer für sich einzunehmen?

— Предположим, что истина есть женщина, – как? разве не обоснованно подозрение, что все философы, поскольку они были догматиками, плохо понимали женщин? что ужасающая серьезность и неуклюжая назойливость, с которой они до сих пор имели обыкновение относиться к истине, были неловким и непристойным средством для того, чтобы пленить именно женщину.

— Предположив, что истина есть женщина, - как? разве мы не вправе подозревать, что все философы, поскольку они были догматиками, плохо понимали женщин? что ужасающая серьезность, неуклюжая назойливость, с которой они до сих пор относились к истине, были непригодным и непристойным средством для того, чтобы расположить к себе именно женщину.

— Если истина – женщина, то как? Разве нет оснований подозревать, что все философы, поскольку они были догматиками, мало понимали женщин? Что ужасная серьёзность, неуклюжая навязчивость, с которой они до сих пор подходили к истине, были неуклюжими и неподходящими средствами завоевания [winning over] женщины?

> это "für sich" упущенное, и меняющее вообще весь смысл

предположим, я вижу медную трубу: теперь я её шатаю, как дерево, ибо зачем так переводить? лучше сразу застрелиться: от упущения сего "nothing more" меняется весь смысл всего введения и весь смысл/интенция всей книги (ведь просто "к себе" - это одно, "расположить вообще" - это другое, а именно "means for nothing more than charming a female for themselves" (т.е. ударение на некое интеллектуальное попрошайничество пред "женщиной-истиной", чтобы она была только их и больше не принадлежала никому (что Ницше повторяет в A когда упрекает Лютера в глупости, будто бы истина "одним доступна, а другим - нет": "... истина не есть что-нибудь такое, что мог бы иметь один, а не иметь другой: так могли думать об истине только мужики или апостолы из мужиков вроде Лютера ...")) - это третье, другое, в смысле "наикапитальнейшем"..... огромный жирный минус составителям издания и перевода РАН, да и другого перевода на русский - тоже... большой плюсик составителям и переводчикам изданий для Stanford.

120 Кб, 905x631

120 Кб, 905x631>также: содержание главы "Четыре великих заблуждения" из СИ ["Cумерки Я-идеалов" ("Я-идеал" - по Лакану (соответственно: понятие "Бог"))] доказывает, что "Человеческое, слишком человеческое" является частью основного корпуса произведений Ницше, и его содержимое, хоть и было подвергнуто сомнению самим Ницше, до конца и полностью не отвергается (следовательно, хоть "Об истине и лжи во вненравственном смысле", "Лекции о будущности наших образовательных учреждений" и "Несвоевременные размышления" также принадлежат к подготовке основного периода творчества Ницше, начинать читать Ницше следует если не с "Рождения трагедии [Эллинство и пессимизм]", то как минимум с этого двухтомника (а не сосредотачивать абсолютно всё внимание на "По ту сторону добра и зла"))

>inb4: Что есть счастье? - ... Не удовлетворённость, но стремление к власти, не мир вообще, но война, не добродетель, но способность [mastery] (добродетель в стиле Ренессанс, virtu, добродетель, свободная от моралина).

... Die Schwachen und Missrathnen sollen zu Grunde gehn: erster Satz unsrer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. ...

"... The book's main idea is that phenotype should not be limited to biological processes such as protein biosynthesis or tissue growth, but extended to include all effects that a gene has on its environment, inside or outside the body of the individual organism."

Vorausgesetzt, dass die Wahrheit ein Weib ist —, wie? ist der Verdacht nicht gegründet, dass alle Philosophen, sofern sie Dogmatiker waren, sich schlecht auf Weiber verstanden? dass der schauerliche Ernst, die linkische Zudringlichkeit, mit der sie bisher auf die Wahrheit zuzugehen pflegten, ungeschickte und unschickliche Mittel waren, um gerade ein Frauenzimmer für sich einzunehmen? ...

Man hält das Weib für tief — warum? weil man nie bei ihm auf den Grund kommt. Das Weib ist noch nicht einmal flach.

Усиливая аргумент до абсолютного порядка, дабы выделить его в единственность как принцип: в области мышления нет никакой [чистой] "мысли". Здесь не царит "разум". Если истина - "женщина", то законы поведения и человека в области поведения относительно "истины" эволюционны, они ничем не отличаются и полностью зеркальны ("зеркальны" как "mirror neurons") поведениям, привычкам и "инстинктам" (что, собственно, раскрывает суть понятия "инстинкт", как его использует Ницше) элементарным, "базовым", которые относятся к простейшим "истинам", таким как питание, отдых, территориальность, избегание, "прокреация" (ухаживание, сексуальное взаимодействие, привязанность, уход за потомством и т.д. (сам Ницше не избегает этого положения, завершением стихов в "Семи печатях" отражая эту интенцию, действительную интенцию "познающего" ("Никогда еще не встречал я женщины, от которой желал бы детей, кроме той, что люблю я: ибо я люблю тебя, о [Необходимость] Вечность!"))).

И, вероятно, нет даже никакой возможности выйти за пределы этой "разумности" ума, даже когда особь встречается с фактами (истинами), противоречащим её "истинам". Во всех ситуациях вроде подобных особь начинает предпочитать ложь, потому что ложь, согласно эволюционному порядку (см. СИ, "Анти-Дарвин") "способствует её жизни" (на деле: только вредит, но т.к. особь не способна это увидеть, то это не входит даже в область её бессознательного...).

Следовательно, не "антропность" ("антропность" неантропна) является помехой истинности ("нагой", т.е. такой как она есть, со всеми парадоксами и антиномиями, не отвергаемой лишь потому, что она [в эволюционном смысле, смысле понимания текста homo natura] не нравится), а проблемы эволюции, "адаптации" (как таковая, "адаптация" не помеха истине, - что вреднее, так это формы лжи ("форма текуча, смысл изменчив ещё более"), "не способствующие жизни", которые "однажды нас погубят" (из чего становится очевидным, что наилучшая форма адаптации - это адаптация активная, а не реактивная, т.к. последняя всегда перекрывается "ressentiment", что не случается в случае активности "субъекта" или "агента" (другое название этого феномена - "справедливость" (но только в случае истинности этой "справедливости")))). И если субъект сугубо эволюционно "знать" не может (lisez: "decadence"; Сократ: "я знаю, что я ничего не знаю" есть лишь отражение природы Сократа, и подобных ему), то к истине, действительной истине ("нагой"), ему путь закрыт, раз и навсегда.

Что и отражает, как проблему, введение к "Jenseits von Gut und Böse".

... Die Schwachen und Missrathnen sollen zu Grunde gehn: erster Satz unsrer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. ...

"... The book's main idea is that phenotype should not be limited to biological processes such as protein biosynthesis or tissue growth, but extended to include all effects that a gene has on its environment, inside or outside the body of the individual organism."

Vorausgesetzt, dass die Wahrheit ein Weib ist —, wie? ist der Verdacht nicht gegründet, dass alle Philosophen, sofern sie Dogmatiker waren, sich schlecht auf Weiber verstanden? dass der schauerliche Ernst, die linkische Zudringlichkeit, mit der sie bisher auf die Wahrheit zuzugehen pflegten, ungeschickte und unschickliche Mittel waren, um gerade ein Frauenzimmer für sich einzunehmen? ...

Man hält das Weib für tief — warum? weil man nie bei ihm auf den Grund kommt. Das Weib ist noch nicht einmal flach.

Усиливая аргумент до абсолютного порядка, дабы выделить его в единственность как принцип: в области мышления нет никакой [чистой] "мысли". Здесь не царит "разум". Если истина - "женщина", то законы поведения и человека в области поведения относительно "истины" эволюционны, они ничем не отличаются и полностью зеркальны ("зеркальны" как "mirror neurons") поведениям, привычкам и "инстинктам" (что, собственно, раскрывает суть понятия "инстинкт", как его использует Ницше) элементарным, "базовым", которые относятся к простейшим "истинам", таким как питание, отдых, территориальность, избегание, "прокреация" (ухаживание, сексуальное взаимодействие, привязанность, уход за потомством и т.д. (сам Ницше не избегает этого положения, завершением стихов в "Семи печатях" отражая эту интенцию, действительную интенцию "познающего" ("Никогда еще не встречал я женщины, от которой желал бы детей, кроме той, что люблю я: ибо я люблю тебя, о [Необходимость] Вечность!"))).

И, вероятно, нет даже никакой возможности выйти за пределы этой "разумности" ума, даже когда особь встречается с фактами (истинами), противоречащим её "истинам". Во всех ситуациях вроде подобных особь начинает предпочитать ложь, потому что ложь, согласно эволюционному порядку (см. СИ, "Анти-Дарвин") "способствует её жизни" (на деле: только вредит, но т.к. особь не способна это увидеть, то это не входит даже в область её бессознательного...).

Следовательно, не "антропность" ("антропность" неантропна) является помехой истинности ("нагой", т.е. такой как она есть, со всеми парадоксами и антиномиями, не отвергаемой лишь потому, что она [в эволюционном смысле, смысле понимания текста homo natura] не нравится), а проблемы эволюции, "адаптации" (как таковая, "адаптация" не помеха истине, - что вреднее, так это формы лжи ("форма текуча, смысл изменчив ещё более"), "не способствующие жизни", которые "однажды нас погубят" (из чего становится очевидным, что наилучшая форма адаптации - это адаптация активная, а не реактивная, т.к. последняя всегда перекрывается "ressentiment", что не случается в случае активности "субъекта" или "агента" (другое название этого феномена - "справедливость" (но только в случае истинности этой "справедливости")))). И если субъект сугубо эволюционно "знать" не может (lisez: "decadence"; Сократ: "я знаю, что я ничего не знаю" есть лишь отражение природы Сократа, и подобных ему), то к истине, действительной истине ("нагой"), ему путь закрыт, раз и навсегда.

Что и отражает, как проблему, введение к "Jenseits von Gut und Böse".

(Но это только и означает, что когда речь идёт о "истине", то в этом нет никакой ни истины, ни её "речи". Потому что в этом случае "плётка" оказывается либо у "Жизни", либо у "Мудрости"-истины (что, в целом, практически одно и то же? разве есть разница между "Мудростью" и "Жизнью"?), - но это не есть предпочтительное для "мыслящего" (например, "прославленного мудреца"), т.к. это не соответствует целям его эволюции: предпочтительнее остаться с ложным чувством власти, чем не иметь возможности властвовать. Но т.к. истину это не прельщает, то и власть, как таковая, просто устраняется: наступает decadence.

[ Говоря проще: Ницше "нащупал" проблематику, для описания которой у него не хватает научного инструментария. Поэтому ему приходится использовать параболы, аллегории, метафоры и пр. для выражения, собственно, истины, разрешение которой возможно только в будущей "инстанции" познания (см. JGB-230), а не той, что ему - современна.

Или, другими словами, та же проблема: нужно быть [или "стать"] имморалистом, чтобы поступать [истинно] морально ("аморальность" это не имморализм). Иначе это не возможно, в силу ограничений, накладываемых как моралью, так и условиями акта действия, ситуаций. ])

(Из чего случайно ["эволюционно"] и образуется "die Wahre Welt", который "в себе" есть ничто иное, как клетка, - для птиц.

[о сугубо ницшевском "шовинизме" (и отношении к феминизму)]

"Unter Frauen. — „Die Wahrheit? Oh Sie kennen die Wahrheit nicht! Ist sie nicht ein Attentat auf alle unsre pudeurs?“ —"

— Das Weib, je mehr Weib es ist, wehrt sich ja mit Händen und Füssen gegen Rechte überhaupt: der Naturzustand, der ewige Krieg zwischen den Geschlechtern giebt ihm ja bei weitem den ersten Rang.)

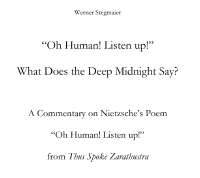

1) W. Stegmaier: "An Orientation to the Philosophy of Friedrich Nietzsche" - https://files.catbox.moe/ksan1y.pdf

2) W. Stegmaier: "Orientierung im Nihilismus – Luhmann meets Nietzsche" - https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783110481198/html

3) G. Abel: "Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr" - https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783110858334/html

4) Nietzsche-Lektüren: https://www.degruyterbrill.com/serial/nl-b/html

5) Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich Nietzsches Werken: https://www.degruyterbrill.com/serial/nk-b/html

6) Архив: https://www.nietzschesource.org/

7) Перевод "Дионисийских дифирамбов": https://polutona.ru/books/NitscheDif.pdf

О человек! Внемли! [ Oh Mensch! Gieb Acht! ]

ДВА!

Что говорит глубокая полночь? [ Was spricht die tiefe Mitternacht? ]

ТРИ!

«Я спала, я спала —, [ „Ich schlief, ich schlief —, ]

ЧЕТЫРЕ!

«От глубокого сна я пробудилась: — [ „Aus tiefem Traum bin ich erwacht: — ]

ПЯТЬ!

«Мир глубок, [ „Die Welt ist tief, ]

ШЕСТЬ!

«И глубже, чем представлял себе день. [ „Und tiefer als der Tag gedacht. ]

СЕМЬ!

«Глубока его скорбь —, [ „Tief ist ihr Weh —, ]

ВОСЕМЬ!

«Радость — глубже даже сердечной боли: [ „Lust — tiefer noch als Herzeleid: ]

ДЕВЯТЬ!

«Скорбь говорит: "Прейди!" [ „Weh spricht: Vergeh! ]

ДЕСЯТЬ!

«Но всякая радость желает вечности —, [ „Doch alle Lust will Ewigkeit —, ]

ОДИННАДЦАТЬ!

«— желает глубокой, глубокой вечности!» [ „— will tiefe, tiefe Ewigkeit!“ ]

ДВЕНАДЦАТЬ!

167 Кб, 732x799

167 Кб, 732x799>"Der Antichrist."

>"For example, I am by no means a bogeyman, a moral monster—I am, in fact, the antithesis of the kind of person who has previously been revered as virtuous. Between you and me, it seems to me that this is precisely what makes me proud. I am a disciple of the philosopher Dionysus; I would rather be a satyr than a saint."

>"Eins aber weiss ich, — von dir selber lernte ich’s einst, oh Zarathustra: wer am gründlichsten tödten will, der lacht."

>"Nur Narr! Nur Dichter!…"

So sterben,

wie ich ihn einst sterben sah:

siegend, vernichtend…

Я вас не понял. Т.е. вопрос был сначала о форматировании, затем перешёл на тему интонации, потом к словоупотреблению (прагматике), и затем совсем уж к семантике (т.е. отрывая от изначального тезиса о форме, - пошло уже о содержании, - но почему и как оно имеет отношение к форме, - это мне неизвестно: одно я скажу точно, - вот это "как", точнее, ответ на это "как" и есть ответ на всё ваше словоупотребление/текст - в совокупности, в целом).

В любом случае, - ни я, ни тема вашего сообщения темой треда не являются. Следовательно, таким вопросам здесь нет места.

Если речь была только о первом - это зависит от места и способа коммуникации, также от контекста, особенно, - от того, как использует акценты тот, кому предназначено сообщение, ещё от медиума. Возможно медиум играет даже большую роль в формировании стилистики сообщения, количества сообщений, времени их отправки, способа подачи и т.п.

Также эффекты околосоциальные (на языке Биона: групповые) тоже нельзя списывать, но они в каждом случае индивидуальные, в случае психоанализа это называется "проекциями" либо (обратное) "интроекциями".

В общем, это отдельная тематика, не для этого треда.

— Unabhängigkeit. — Unabhängigkeit (in ihrer schwächsten Dosis „Gedankenfreiheit“ benannt) ist die Form der Entsagung, welche der Herrschsüchtige endlich annimmt, — er, der lange Das gesucht hat, was er beherrschen könnte, und Nichts gefunden hat, als sich selber.

NB. У P. Bornedal можно увидеть трактовку "врат" из "Von Gesicht und Räthsel" как петли (число 8, положенное в горизонтальное положение, где врата находятся именно на пересечении). Это дополняется такой же аргументацией другого автора (и на этом построен его труд "Surface and the Abyss").

В этот раз предлагаю к вниманию этот кусочек из менее "интересного" (комментаторам; хотя очень, очень значимого для Ницше) произведения (в отличие от MA, Ницше не хотел убрать его с рынка и из oeuvre):

Die zwei Richtungen. — Versuchen wir den Spiegel an sich zu betrachten, so entdecken wir endlich Nichts, als die Dinge auf ihm. Wollen wir die Dinge fassen, so kommen wir zuletzt wieder auf Nichts, als auf den Spiegel. — Diess ist die allgemeinste Geschichte der Erkenntniss.

и в качестве упражнения: попробуйте сами применить смысл этого афоризма к метафоре "врат" и ситуации "вечного возвращения" из Za-III, "Von Gesicht und Räthsel" (соответственно, к вопросу, что есть содержание этой мысли, особенно в эпистемологическом плане).

>особенно в эпистемологическом плане

Всё уже познано до нас нами же и при этом мы почти ничего. Как бы и не надо...

Ein Buch.

Schwermüthig scheu, solang du rückwärts schaust,

Der Zukunft trauend, wo du selbst dir traust:

Oh Vogel, rechn’ ich dich den Adlern zu?

Bist du Minerva’s Liebling U-hu-hu?

Niedergang.

„Er sinkt, er fällt jetzt“ — höhnt ihr hin und wieder;

Die Wahrheit ist: er steigt zu euch hernieder!

Sein Ueberglück ward ihm zum Ungemach,

Sein Ueberlicht geht eurem Dunkel nach.

Fromme Wünsche.

„Mögen alle Schlüssel doch

Flugs verloren gehen,

Und in jedem Schlüsselloch

Sich der Dietrich drehen!“

Also denkt zu jeder Frist

Jeder, der — ein Dietrich ist.

Ecce homo.

Ja! Ich weiss, woher ich stamme!

Ungesättigt gleich der Flamme

Glühe und verzehr’ ich mich.

Licht wird Alles, was ich fasse,

Kohle Alles, was ich lasse:

Flamme bin ich sicherlich.

["Der Anti-Christ."]

Sternen-Moral.

Vorausbestimmt zur Sternenbahn,

Was geht dich, Stern, das Dunkel an?

Roll’ selig hin durch diese Zeit!

Ihr Elend sei dir fremd und weit!

Der fernsten Welt gehört dein Schein:

Mitleid soll Sünde für dich sein!

Nur Ein Gebot gilt dir: sei rein![....]

"Эрвин Роде видел в этом стихотворении саморазоблачение Ницше (см.: Heckel K. Nietzsche. Sein Leben und seine Lehre. Leipzig, 1922 S. 93).-504."

Der verkappte Heilige.

Dass dein Glück uns nicht bedrücke,

Legst du um dich Teufelstücke,

Teufelswitz und Teufelskleid.

Doch umsonst! Aus deinem Blicke

Blickt hervor die Heiligkeit!

Interpretation.

Leg ich mich aus, so leg ich mich hinein:

Ich kann nicht selbst mein Interprete sein.

Doch wer nur steigt auf seiner eignen Bahn,

Trägt auch mein Bild zu hellerm Licht hinan.

Ein Buch.

Schwermüthig scheu, solang du rückwärts schaust,

Der Zukunft trauend, wo du selbst dir traust:

Oh Vogel, rechn’ ich dich den Adlern zu?

Bist du Minerva’s Liebling U-hu-hu?

Niedergang.

„Er sinkt, er fällt jetzt“ — höhnt ihr hin und wieder;

Die Wahrheit ist: er steigt zu euch hernieder!

Sein Ueberglück ward ihm zum Ungemach,

Sein Ueberlicht geht eurem Dunkel nach.

Fromme Wünsche.

„Mögen alle Schlüssel doch

Flugs verloren gehen,

Und in jedem Schlüsselloch

Sich der Dietrich drehen!“

Also denkt zu jeder Frist

Jeder, der — ein Dietrich ist.

Ecce homo.

Ja! Ich weiss, woher ich stamme!

Ungesättigt gleich der Flamme

Glühe und verzehr’ ich mich.

Licht wird Alles, was ich fasse,

Kohle Alles, was ich lasse:

Flamme bin ich sicherlich.

["Der Anti-Christ."]

Sternen-Moral.

Vorausbestimmt zur Sternenbahn,

Was geht dich, Stern, das Dunkel an?

Roll’ selig hin durch diese Zeit!

Ihr Elend sei dir fremd und weit!

Der fernsten Welt gehört dein Schein:

Mitleid soll Sünde für dich sein!

Nur Ein Gebot gilt dir: sei rein![....]

"Эрвин Роде видел в этом стихотворении саморазоблачение Ницше (см.: Heckel K. Nietzsche. Sein Leben und seine Lehre. Leipzig, 1922 S. 93).-504."

Der verkappte Heilige.

Dass dein Glück uns nicht bedrücke,

Legst du um dich Teufelstücke,

Teufelswitz und Teufelskleid.

Doch umsonst! Aus deinem Blicke

Blickt hervor die Heiligkeit!

Interpretation.

Leg ich mich aus, so leg ich mich hinein:

Ich kann nicht selbst mein Interprete sein.

Doch wer nur steigt auf seiner eignen Bahn,

Trägt auch mein Bild zu hellerm Licht hinan.

Под волшебством дионисийского начала не только воссоединяется связь между людьми: даже отчуждённая, враждебная или порабощённая природа вновь празднует праздник примирения со своим потерянным сыном – человечеством. Земля охотно дарит свои дары, и хищники скал и пустыни мирно приближаются. Колесница Диониса осыпана цветами и венками: пантеры и тигры шагают под его ярмом. Превратите гимн «Радости» Бетховена в картину и не позволяйте своему воображению дрогнуть, когда миллионы людей в ужасе низвергаются в прах: именно так можно приблизиться к дионисийскому началу. Теперь раб – свободный человек; теперь все жёсткие, враждебные барьеры, воздвигнутые между человечеством нуждой, произволом или «бесстыдной модой», разрушены. Теперь, с Евангелием Мировой Гармонии, каждый чувствует себя не только единым, примиренным и слитым со своим ближним, но и единым целым, словно завеса Майи разорвалась и развевалась клочьями перед таинственным первобытным Единым. Поя и танцуя, человек выражает себя как член высшего сообщества: он разучился ходить и говорить и готов взмыть в воздух, танцуя. В его жестах говорит очарование. Подобно тому, как теперь говорят животные, а земля даёт молоко и мёд, так и в нём самом звучит нечто сверхъестественное: он ощущает себя богом; он сам теперь ходит так же восторженно и возвышенно, как видел хождение богов во сне. Человек больше не художник, он стал произведением искусства: художественная сила всей природы, ради высшего блаженного удовлетворения первобытного Единого, раскрывается здесь, в трепете опьянения. Здесь, человек, замешивается и обрабатывается тончайшая глина, драгоценнейший мрамор, и под удары резца дионисийского мирового художника раздаётся элевсинский мистериальный крик: «Вы падаете, миллионы? Чуете ли вы Творца, мир?» —

361, 20 Они манят и любят тебя, пока не разорвут на части:] Зловещее искушение путника напоминает то, что исходит от соблазнительно поющих сирен в «Одиссее»: «Сидя на зелёном берегу; и вокруг навалено множество костей / гниющих людей» (XII, 45 и далее = Гомер 1819, 1, 161). Нависшая над нами опасность быть разорванным на части также напоминает о дионисийских менадах, разорвавших мифического певца Орфея (ср. Метаморфозы XI, 1–66; Овидий 1853–1867, 3, 2–7).

Вот теперь стало понятно, что за "der Zauberer" и "кающийся духом": т.е. вагнеровский "двойник", представленный в труде и цитате выше, этот "волшебник"-"колдунишка", а именно (и конкретно): "Рождение трагедии из духа музыки". (Соответственно, понятно, что за "тень" (если Вагнер - "колдун", то Рэ - это "тень" ("Странник и его тень")), "добровольный нищий" и т.д. (т.е. это этапы "самопреодоления", как бы уже "пройденные" (оставленные позади) самим Ницше - соответственно, именно так и следует читать его труды, если хочется добиться их около-ницшевского понимания, а не некого mislead в сторону, отличной от ницшевской интерпретации, которую он полностью представил в двухкнижном труде JGB+ZGM (как бы (и не только "как бы") на замену двухтомника MA)).)

361, 21. Рой духов. Выражение «роевые духи» встречается уже у Мартина Лютера; ср. его проповедь «О таинстве Тела и Крови Христовых» (Widder die Schwarmgeister) 1526 года. В «FW» слово «Schwarmgeister» (в значении «энтузиасты») вновь встречается в разделе 149, где оно служит эпитетом для древних орфиков (ср. 493, 13). См. также посмертную записку NL 1880/1881, 10[B46], в которой говорится: «Мой успех у Schwarmgeister: я вскоре устал от него и перестал доверять ему» (KSA 9, 422, 5 и далее), а также NL 1883, 9[20], KSA 10, 351, 17 и далее: «С 1000 злобностью я отомстил всякому приукрашиванию и фанатизму». В письме Францу Овербеку, написанном уже после выхода первого номера «FW», Н. жаловался на неприятных «энтузиастов», называя конкретные имена: «В моём гостевом доме живёт господин Пауль Ланцки, мой большой поклонник [Н. в то время жил в Ницце], мой большой поклонник: бывший редактор «Rivista Europea», короче говоря, литератор. Но когда вчера он дал мне прочесть длинное эссе обо мне (напечатанное в венгерской газете!), у меня не осталось иного выбора, кроме как поступить так же, как в прошлом году с доктором [Йозефом] Панетом, также большим поклонником и поклонником: а именно, обязать его не писать обо мне. Я совершенно не хочу, чтобы вокруг меня росли новые Ноли, Поли и «Коли», и я предпочитаю свою абсолютную секретность в тысячу раз больше, чем посредственный энтузиазм». (22 декабря 1884 г., KSB) 6/KGB III 1, № 566, стр. 573, строки 30–41) Н. здесь ссылается на «вагнеровцев» Людвига Ноля (1831–1885) и Рихарда Поля (1826–1896); о предыстории и о том, кто или что стоит за «Колем», см. NK KSA 6, 324, 8 f.

Под волшебством дионисийского начала не только воссоединяется связь между людьми: даже отчуждённая, враждебная или порабощённая природа вновь празднует праздник примирения со своим потерянным сыном – человечеством. Земля охотно дарит свои дары, и хищники скал и пустыни мирно приближаются. Колесница Диониса осыпана цветами и венками: пантеры и тигры шагают под его ярмом. Превратите гимн «Радости» Бетховена в картину и не позволяйте своему воображению дрогнуть, когда миллионы людей в ужасе низвергаются в прах: именно так можно приблизиться к дионисийскому началу. Теперь раб – свободный человек; теперь все жёсткие, враждебные барьеры, воздвигнутые между человечеством нуждой, произволом или «бесстыдной модой», разрушены. Теперь, с Евангелием Мировой Гармонии, каждый чувствует себя не только единым, примиренным и слитым со своим ближним, но и единым целым, словно завеса Майи разорвалась и развевалась клочьями перед таинственным первобытным Единым. Поя и танцуя, человек выражает себя как член высшего сообщества: он разучился ходить и говорить и готов взмыть в воздух, танцуя. В его жестах говорит очарование. Подобно тому, как теперь говорят животные, а земля даёт молоко и мёд, так и в нём самом звучит нечто сверхъестественное: он ощущает себя богом; он сам теперь ходит так же восторженно и возвышенно, как видел хождение богов во сне. Человек больше не художник, он стал произведением искусства: художественная сила всей природы, ради высшего блаженного удовлетворения первобытного Единого, раскрывается здесь, в трепете опьянения. Здесь, человек, замешивается и обрабатывается тончайшая глина, драгоценнейший мрамор, и под удары резца дионисийского мирового художника раздаётся элевсинский мистериальный крик: «Вы падаете, миллионы? Чуете ли вы Творца, мир?» —

361, 20 Они манят и любят тебя, пока не разорвут на части:] Зловещее искушение путника напоминает то, что исходит от соблазнительно поющих сирен в «Одиссее»: «Сидя на зелёном берегу; и вокруг навалено множество костей / гниющих людей» (XII, 45 и далее = Гомер 1819, 1, 161). Нависшая над нами опасность быть разорванным на части также напоминает о дионисийских менадах, разорвавших мифического певца Орфея (ср. Метаморфозы XI, 1–66; Овидий 1853–1867, 3, 2–7).

Вот теперь стало понятно, что за "der Zauberer" и "кающийся духом": т.е. вагнеровский "двойник", представленный в труде и цитате выше, этот "волшебник"-"колдунишка", а именно (и конкретно): "Рождение трагедии из духа музыки". (Соответственно, понятно, что за "тень" (если Вагнер - "колдун", то Рэ - это "тень" ("Странник и его тень")), "добровольный нищий" и т.д. (т.е. это этапы "самопреодоления", как бы уже "пройденные" (оставленные позади) самим Ницше - соответственно, именно так и следует читать его труды, если хочется добиться их около-ницшевского понимания, а не некого mislead в сторону, отличной от ницшевской интерпретации, которую он полностью представил в двухкнижном труде JGB+ZGM (как бы (и не только "как бы") на замену двухтомника MA)).)

361, 21. Рой духов. Выражение «роевые духи» встречается уже у Мартина Лютера; ср. его проповедь «О таинстве Тела и Крови Христовых» (Widder die Schwarmgeister) 1526 года. В «FW» слово «Schwarmgeister» (в значении «энтузиасты») вновь встречается в разделе 149, где оно служит эпитетом для древних орфиков (ср. 493, 13). См. также посмертную записку NL 1880/1881, 10[B46], в которой говорится: «Мой успех у Schwarmgeister: я вскоре устал от него и перестал доверять ему» (KSA 9, 422, 5 и далее), а также NL 1883, 9[20], KSA 10, 351, 17 и далее: «С 1000 злобностью я отомстил всякому приукрашиванию и фанатизму». В письме Францу Овербеку, написанном уже после выхода первого номера «FW», Н. жаловался на неприятных «энтузиастов», называя конкретные имена: «В моём гостевом доме живёт господин Пауль Ланцки, мой большой поклонник [Н. в то время жил в Ницце], мой большой поклонник: бывший редактор «Rivista Europea», короче говоря, литератор. Но когда вчера он дал мне прочесть длинное эссе обо мне (напечатанное в венгерской газете!), у меня не осталось иного выбора, кроме как поступить так же, как в прошлом году с доктором [Йозефом] Панетом, также большим поклонником и поклонником: а именно, обязать его не писать обо мне. Я совершенно не хочу, чтобы вокруг меня росли новые Ноли, Поли и «Коли», и я предпочитаю свою абсолютную секретность в тысячу раз больше, чем посредственный энтузиазм». (22 декабря 1884 г., KSB) 6/KGB III 1, № 566, стр. 573, строки 30–41) Н. здесь ссылается на «вагнеровцев» Людвига Ноля (1831–1885) и Рихарда Поля (1826–1896); о предыстории и о том, кто или что стоит за «Колем», см. NK KSA 6, 324, 8 f.

На фоне этих цитат ещё очень интересна связь элевсинских мистерий, орфизма (Орфей вроде бы поклонник Аполлона в большей степени, чем Диониса), пифагореизма, Сократа, Платона и т.д., как нечто не очень выявленное и в целом в [современном] философском дискурсе пропускаемое, и как будто бы не имеющее отношение (подобно измене в браке [с "Истиной" (или "с Истиной")] или какой-то другой постыдности, на самом деле очень отличительной и, вероятно (?), много объясняющей... (но тогда вся критика Ницше идёт прахом, т.к. Платон и Сократ тоже оказываются "дионисичными" в смысле "обезбашенными", просто по-другому "обезбашенными" и возможно даже как-то по-плохому, по-"злому" (?) "обезбашенными"... что возвращает меня к раннему утверждению[-убеждению] что в Платоне не столь уж много "сократизма", а именно, - истинности (а не "Истины") и ума (что Платон это только разновидность мистического (и быть может в Ницше намного меньше и вообше нет мистики, в отличие от того, что ему вменяют (выводя из него - самих себя (например, декадентов разума)))))).

отсюда следует и вопрос, а не является ли "платоническая" любовь, собственно, [естества] - развращением?.. но тогда нужно переосмысливать всё мышление, заново!

(ну и кто будет заниматься этой проблемой?..)

Но у кого хватило бы времени ждать таких слуг! - они являются, очевидно, слишком редко, во все времена их наличность так невероятна! В конце концов приходится делать все самому, чтобы самому знать кое-что, - это значит, что приходится делать много! - Но любопытство, подобное моему, все же остается приятнейшим из всех пороков, - прошу прощения! я хотел сказать: любовь к истине получает свою награду на небесах и уже на земле.

Возможно, кто-то, по крайней мере среди моих друзей, помнит, что изначально я вступил в этот современный мир с некоторыми заблуждениями и переоценками, и, конечно же, с надеждой. Я понимал – кто знает, на каком личном опыте? – философский пессимизм XIX века как признак более высокой силы мысли, более победоносной полноты жизни, чем та, что была выражена в философии Юма, Канта и Гегеля. Я воспринимал трагическое знание как высшую роскошь нашей культуры, как её самую драгоценную, благороднейшую, самую опасную форму расточительства, но тем не менее, благодаря своей чрезмерности, как её допустимую роскошь. Точно так же я верно истолковал музыку Вагнера как выражение дионисийского могущества души; в ней, как мне казалось, я слышал землетрясение, в котором первозданная сила жизни, сдерживаемая веками, наконец находит выход, независимо от того, потрясается ли от этого всё то, что сегодня именует себя культурой. Видно то, что я не понял, и то, что я дал Вагнеру и Шопенгауэру – вместе со мной… Всякое искусство, всякая философия могут рассматриваться как лекарство и помощь для жизни, растущей или увядающей: они всегда предполагают страдание и страдальцев. Но есть два рода страдальцев: одни страдают от избытка жизни, желают дионисийского искусства и равно трагического понимания и взгляда на жизнь, – и другие страдают от скудости жизни, требуют мира, тишины, спокойного моря или опьянения, спазмы, оцепенения искусства и философии. Месть самой жизни – самый сладострастный вид опьянения для таких оскудевших людей!… Вагнер, как и Шопенгауэр, соответствует двойной потребности последних: они отрицают жизнь, они клевещут на неё, и поэтому они мои антиподы. — Самый богатый полнотой жизни, дионисический бог и человек, может позволить себе не только зрелище ужасного и сомнительного, но и ужасное деяние и всякую роскошь разрушения, разложения, отрицания, — в нем злое, бессмысленное, безобразное представляется позволительным, как это представляется допустимым в природе, вследствие избытка созидательных, восстанавливающих сил, которые из любой пустыни могут создать цветущую, плодородную землю. Наоборот, самые страдающие, самые бедные в жизни, больше всего нуждаются в кротости, миролюбии и доброте — в том, что сегодня называют человечностью — как в мыслях, так и в действиях, если возможно, в Боге, который действительно является Богом для больных, спасителем, а также в логике, в концептуальной постижимости существования даже для идиотов — типичные «свободные умы», как «идеалисты» и «прекрасные души», все являются декадентами — короче говоря, в определенной теплой, избегающей страха узости и замкнутости в оптимистических горизонтах, которые допускают опустошение... Таким образом, я постепенно научился понимать Эпикура, противоположность дионисийскому греку, а также христианина, который на самом деле является лишь разновидностью эпикурейца и со своей «верой делает человека блаженным» следует принципу гедонизма, насколько это возможно — вплоть до выхода за пределы всякой интеллектуальной нравственности... Если у меня есть одно преимущество перед всеми психологами, так это то, что мой взгляд более остр в том самом трудном и опасном виде вывода, в котором большинство Ошибки допускаются — вывод от произведения к автору, от деяния к деятелю, от идеала к нуждающемуся в нём, от всякого образа мышления и оценки к потребности, которая им повелевает. — В отношении художников любого рода я теперь использую это главное различие: ненависть к жизни или её изобилие стали здесь творческими? У Гёте, например, избыток стал творческим, у Флобера — ненавистью: Флобер — новое издание Паскаля, но как художник, с инстинктивным суждением, основанным на разуме: «Флобер всегда ненавистен, человек — ничто, труд — всё»... Он мучил себя, когда писал стихи, так же, как Паскаль мучил себя, когда думал, — оба они чувствовали себя бескорыстными... «Бескорыстие» — принцип декаданса, который будет существовать до конца как в искусстве, так и в морали.

отсюда следует и вопрос, а не является ли "платоническая" любовь, собственно, [естества] - развращением?.. но тогда нужно переосмысливать всё мышление, заново!

(ну и кто будет заниматься этой проблемой?..)

Но у кого хватило бы времени ждать таких слуг! - они являются, очевидно, слишком редко, во все времена их наличность так невероятна! В конце концов приходится делать все самому, чтобы самому знать кое-что, - это значит, что приходится делать много! - Но любопытство, подобное моему, все же остается приятнейшим из всех пороков, - прошу прощения! я хотел сказать: любовь к истине получает свою награду на небесах и уже на земле.

Возможно, кто-то, по крайней мере среди моих друзей, помнит, что изначально я вступил в этот современный мир с некоторыми заблуждениями и переоценками, и, конечно же, с надеждой. Я понимал – кто знает, на каком личном опыте? – философский пессимизм XIX века как признак более высокой силы мысли, более победоносной полноты жизни, чем та, что была выражена в философии Юма, Канта и Гегеля. Я воспринимал трагическое знание как высшую роскошь нашей культуры, как её самую драгоценную, благороднейшую, самую опасную форму расточительства, но тем не менее, благодаря своей чрезмерности, как её допустимую роскошь. Точно так же я верно истолковал музыку Вагнера как выражение дионисийского могущества души; в ней, как мне казалось, я слышал землетрясение, в котором первозданная сила жизни, сдерживаемая веками, наконец находит выход, независимо от того, потрясается ли от этого всё то, что сегодня именует себя культурой. Видно то, что я не понял, и то, что я дал Вагнеру и Шопенгауэру – вместе со мной… Всякое искусство, всякая философия могут рассматриваться как лекарство и помощь для жизни, растущей или увядающей: они всегда предполагают страдание и страдальцев. Но есть два рода страдальцев: одни страдают от избытка жизни, желают дионисийского искусства и равно трагического понимания и взгляда на жизнь, – и другие страдают от скудости жизни, требуют мира, тишины, спокойного моря или опьянения, спазмы, оцепенения искусства и философии. Месть самой жизни – самый сладострастный вид опьянения для таких оскудевших людей!… Вагнер, как и Шопенгауэр, соответствует двойной потребности последних: они отрицают жизнь, они клевещут на неё, и поэтому они мои антиподы. — Самый богатый полнотой жизни, дионисический бог и человек, может позволить себе не только зрелище ужасного и сомнительного, но и ужасное деяние и всякую роскошь разрушения, разложения, отрицания, — в нем злое, бессмысленное, безобразное представляется позволительным, как это представляется допустимым в природе, вследствие избытка созидательных, восстанавливающих сил, которые из любой пустыни могут создать цветущую, плодородную землю. Наоборот, самые страдающие, самые бедные в жизни, больше всего нуждаются в кротости, миролюбии и доброте — в том, что сегодня называют человечностью — как в мыслях, так и в действиях, если возможно, в Боге, который действительно является Богом для больных, спасителем, а также в логике, в концептуальной постижимости существования даже для идиотов — типичные «свободные умы», как «идеалисты» и «прекрасные души», все являются декадентами — короче говоря, в определенной теплой, избегающей страха узости и замкнутости в оптимистических горизонтах, которые допускают опустошение... Таким образом, я постепенно научился понимать Эпикура, противоположность дионисийскому греку, а также христианина, который на самом деле является лишь разновидностью эпикурейца и со своей «верой делает человека блаженным» следует принципу гедонизма, насколько это возможно — вплоть до выхода за пределы всякой интеллектуальной нравственности... Если у меня есть одно преимущество перед всеми психологами, так это то, что мой взгляд более остр в том самом трудном и опасном виде вывода, в котором большинство Ошибки допускаются — вывод от произведения к автору, от деяния к деятелю, от идеала к нуждающемуся в нём, от всякого образа мышления и оценки к потребности, которая им повелевает. — В отношении художников любого рода я теперь использую это главное различие: ненависть к жизни или её изобилие стали здесь творческими? У Гёте, например, избыток стал творческим, у Флобера — ненавистью: Флобер — новое издание Паскаля, но как художник, с инстинктивным суждением, основанным на разуме: «Флобер всегда ненавистен, человек — ничто, труд — всё»... Он мучил себя, когда писал стихи, так же, как Паскаль мучил себя, когда думал, — оба они чувствовали себя бескорыстными... «Бескорыстие» — принцип декаданса, который будет существовать до конца как в искусстве, так и в морали.

Не высота: ужасна стремительность!

Пропасть, куда взгляд низвергается вниз, а рука тянется вверх. Там сердце кружится от своей двойной воли.

Ах, друзья, можете ли вы угадать и мою двойную волю сердца?

В том, в том моя пропасть и моя опасность, что мой взгляд низвергается вверх, а моя рука хотела бы удержаться и упереться – в глубине!

Моя воля цепляется за человека; я связываю себя с человеком цепями, потому что он тянет меня вверх, к сверхчеловеку: ибо туда стремится моя другая воля.

И для этого я слепо живу среди людей; как будто не знаю их, чтобы моя рука не потеряла окончательно веру в прочность.

Я не знаю вас, люди: эта тьма и утешение часто расстилаются вокруг меня.

Я сижу у ворот каждого мошенника и спрашиваю: кто обманет меня?

Вот моя первая человеческая мудрость: я позволяю себя обманывать, чтобы не быть начеку от обманщиков.

Ах, если бы я был начеку от людей: как мог бы человек стать якорем для моего шара! Он бы слишком легко унес меня прочь!

Это провидение в моей судьбе, что я должен быть беспечным.

И кто не хочет знать языка среди людей, должен научиться пить из всех стаканов; и кто хочет оставаться чистым среди людей, должен уметь умываться даже грязной водой.

И так я часто говорил себе в утешение: «Ну что ж! Ну что ж! Старое сердце! Тебя постигло несчастье: наслаждайся этим как своим счастьем!»

Но вот моя другая человеческая мудрость: я щажу тщеславных больше, чем гордыню.

Разве уязвлённое тщеславие не мать всех трагедий? Но там, где уязвлена гордость, вырастает нечто лучшее, чем сама гордость.

Чтобы жизнь была прекрасным зрелищем, её пьеса должна быть хорошо сыграна: а для этого нужны хорошие актёры.

Я нашёл всех тщеславных людей хорошими актёрами: они играют и хотят, чтобы на них с удовольствием смотрели – весь их дух посвящён этому желанию.

Они устраивают спектакль, они придумывают себя; в их обществе я люблю наблюдать за жизнью – это излечивает мою меланхолию.

Вот почему я щажу тщеславных, ведь они – мои целители моей меланхолии и привязывают меня к людям, как к спектаклю.

И потом: кто может измерить всю глубину смирения тщеславного человека? Я добр к ним и сострадателен благодаря их смирению.

Он хочет научиться у тебя вере в себя; он питается твоим взглядом, он поглощает похвалу из твоих рук.

Он всё ещё верит твоей лжи, когда ты хорошо лжёшь о нём: ибо в глубине души его сердце вздыхает: «Что я такое!»

И если это истинная добродетель, которая не осознаёт себя, то тщеславный человек не знает своей скромности! –

Но вот моя третья человеческая мудрость: я не позволяю твоей робости портить мой взгляд на нечестивых.

Мне посчастливилось видеть чудеса, которые порождает жаркое солнце: тигров, пальмы и гремучих змей.

Даже среди людей есть прекрасные порождения жаркого солнца, и много достойного удивления в нечестивых.