Вы видите копию треда, сохраненную 11 сентября в 02:31.

Можете попробовать обновить страницу, чтобы увидеть актуальную версию.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.

Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.

>Долбославы молятся на пеньки, ну туууупыыыые

Да, некоторые из нас молятся на пеньки и это ахуенно

>Языческая традиция давно прервалась. То, что есть сейчас, это секты, а не "то самое язычество".

Язычество нельзя рассматривать как обычную авраамическую религию, в которой есть некий набор догматов, чёткие правила культа и священные писания.

Здесь надо учитывать тот факт, что языческая вера никогда не была чем-то единым, поскольку развивалась как правило внутри определённой общности: семьи, деревни, города, страны. Иными словами, если в том же христианстве ты должен прочитать строго определённую молитву, а в исламе молиться исключительно на каабу, то будучи язычником, ты можешь обратиться к божеству удобным в первую очередь тебе образом. Да, от изначальной традиции осталось не так много, но сегодня мы строим традицию заново, основываясь на том, что осталось от старой. Это абсолютно нормально.

>Велесова книга подделка?

Да.

>А славяно-арийские веды?

Тоже.

>Так что же делать рядовому язычнику?

На мой взгляд, необходимо, наконец, осознать себя в окружающем пространстве. Отложить в сторону клише, которыми обросли термины «нью-эдж язычество» и «родноверие» в собственном сознании и начать изучать интересующую традицию в первую очередь с точки зрения истории. Сегодня мы не обладаем достаточными сведениями о дохристианских религиях, чтобы можно было говорить о полном их восстановлении, но грамотная реконструкция будет возможна только в том случае, если новая традиция будет максимально опираться на то, что осталось от старой.

По этой же причине лучше держаться подальше от всякого рода "фолк-хистори" сказочников: аХиневича, Трехлебова, Асова и других "славяно-ариев".

Литература

https://pastebin.com/Uhm52Kzb

Отдельно хотелось бы выделить труд Александры Барковой "Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы" для начинающего мамкиного фольклориста

Прошлый: >>1094821 (OP)

"Реконструкторская" религия - это система взглядов, жёстко привязанная к этническому культурному бэкграунду, как его видят носители этой доктрины. Идея реконструкторов заключается в том, чтобы воссоздать насколько возможно близко к древним источникам именно и конкретно тот культ, который предположительно существовал в какой-то конкретной стране в дохристианскую эпоху. Для того, чтоб добиться этой цели, реконструкторы изучают источники, пытаются заполнить лакуны и активно ищут следы архаичной веры в произведениях народного искусства своей локации. Боги, которым пытаются поклоняться реконструкторы - это жёстко дефинированные народные образы, с конкретными именами и атрибутами, их характеры и проявления в глазах верующих тесно связаны с народной культурой, в чём-то напрямую проистекают из неё и в свою очередь её задают. Восстановление веры и восстановление народного "самосознания" является, с точки зрения проповедников реконструкционизма, буквально одним и тем же процессом.

Что эта модель сделала хорошего? Нууу, давайте так: эти ребята действительно нашли примерно до черта источников, и популяризовали множество источников, найденных светской наукой. За это им можно сказать даже и спасибо.

В чём проблемы этой модели?

Primo. Реконструкционизм с самого своего начала очень тесно связан и сцеплен с самым откровенным и местами пещерноватым национализмом. Они не просто ищут богов. Они ищут ИСТИННО РУССКИХ (норвежских, греческих, ещё каких-то) БОГОВ, КОТОРЫЕ ХРАНЯТ ДУХОВНОСТЬ НАШЕГО ДРЕВНЕГО НАРОДА В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРИДУМАННОГО СЕМИТАМИ ХРИСТИАНСТВА (ислама, иудаизма - много что семиты придумали). Таким образом, в этом сообществе подбирается очень своеобразный контингент, и чтоб в него войти, нужно проникнуться соответственной идеологией, к чему, мягко говоря, не каждый готов.

Secundo. Оставаясь в рамках своего подхода, реконструкторы обрекают себя на роль своеобразных варваров в мире религии и философии. Давайте так: за прошедшие века религиозная мысль сильно шагнула в разные стороны. Если бы древнее "язычество" продолжало бы существовать - оно бы уже выглядело совсем иначе, чем в III веке н.э. А реконструкторы зачастую просто пытаются восстановить именно ту, старую, обрядовую практику в её неизменном виде; но на фоне всего богатства нынешней философской мысли попытки конкуренции со стороны, хм, неполно восстановленных верований неграмотных волхвов выглядят местами попросту жалко.

Tertio. Достаточного количества источников, чтоб по ним действительно можно было бы восстановить полноценную религию, не существует. Нет, правда не существует. Смиритесь. Их настолько мало, что местами вообще нет. Грекам и скандинавам повезло больше всех - но даже в их случае у нас есть только базовый обзор мифологии, ещё и литературизованный, и нет ни нормального описания обрядовой практики, ни нормально сформулированных мистических доктрин, ничего. Никакой почти теологии. От греков худо-бедно остались поздние жрецы типа Плутарха или орфиков, но только их "публичные" тексты. Никаких таинств. Никаких внутренних богословских споров. Ничего. Если же говорить, скажем, о славянах - то тут "ничего" становится абсолютным; в сущности, мы даже не уверены, что помянутые в летописях "славянские боги" - это именно боги в нашем понимании этого слова. Особенно очевидно это "ничего", если попробовать сравнить наши сведения о вымерших политеизмах с живыми, непрерывными традициями типа якутского аар-айыы, где имеется, есличо, собственное священное писание размером в три "Илиады" и полностью сохранная система литургии.

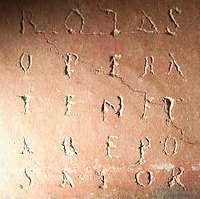

И из этого следует очень печальное Quarto. Религиозно-реконструкторская традиция невозможна без достройки на основании собственного вымысла. В целом не то чтоб в этом есть что-то плохое - в сущности, почему бы и не воспользоваться собственным духовным опытом для формулировки новой доктрины, все религии когда-то так и начинались. Но реконструкторы - рабы собственного изначального фрейма "объективного исследования подлинной древней веры". Они до сих пор претендуют на роль своеобразных учёных. И это означает, что просто ввести в доктрину собственные додумки они не могут, им хочется быть теми самыми древними греками, славянами, норманнами. И это означает, что они с регулярностью занимаются совершенно бесстыдными фальсификациями, пытаясь выдать собственное творчество за Подлинную Найденную Древнюю Традицию. Самый известный случай - печально знаменитая "Велесова книга", когда в начале ХХ века реконструкторы-славянисты ввели в обиход целый огромный "летописный свод", оказавшийся по итогам полностью сфальсифицированным на всех уровнях, включая язык написания. Каждое разоблачение каждой подобной фальшивки безжалостно лупит по репутации всей идеи, и отвращает от неё хоть сколько-то рационально мыслящих людей; а это, соответственно, неизбежно понижает общий интеллектуальный уровень сообщества реконструкционистов.

Именно поэтому в последнее время куда большую силу набрала альтернативная, "психоаналитическая", модель подхода к современному политеизму.

"Реконструкторская" религия - это система взглядов, жёстко привязанная к этническому культурному бэкграунду, как его видят носители этой доктрины. Идея реконструкторов заключается в том, чтобы воссоздать насколько возможно близко к древним источникам именно и конкретно тот культ, который предположительно существовал в какой-то конкретной стране в дохристианскую эпоху. Для того, чтоб добиться этой цели, реконструкторы изучают источники, пытаются заполнить лакуны и активно ищут следы архаичной веры в произведениях народного искусства своей локации. Боги, которым пытаются поклоняться реконструкторы - это жёстко дефинированные народные образы, с конкретными именами и атрибутами, их характеры и проявления в глазах верующих тесно связаны с народной культурой, в чём-то напрямую проистекают из неё и в свою очередь её задают. Восстановление веры и восстановление народного "самосознания" является, с точки зрения проповедников реконструкционизма, буквально одним и тем же процессом.

Что эта модель сделала хорошего? Нууу, давайте так: эти ребята действительно нашли примерно до черта источников, и популяризовали множество источников, найденных светской наукой. За это им можно сказать даже и спасибо.

В чём проблемы этой модели?

Primo. Реконструкционизм с самого своего начала очень тесно связан и сцеплен с самым откровенным и местами пещерноватым национализмом. Они не просто ищут богов. Они ищут ИСТИННО РУССКИХ (норвежских, греческих, ещё каких-то) БОГОВ, КОТОРЫЕ ХРАНЯТ ДУХОВНОСТЬ НАШЕГО ДРЕВНЕГО НАРОДА В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРИДУМАННОГО СЕМИТАМИ ХРИСТИАНСТВА (ислама, иудаизма - много что семиты придумали). Таким образом, в этом сообществе подбирается очень своеобразный контингент, и чтоб в него войти, нужно проникнуться соответственной идеологией, к чему, мягко говоря, не каждый готов.

Secundo. Оставаясь в рамках своего подхода, реконструкторы обрекают себя на роль своеобразных варваров в мире религии и философии. Давайте так: за прошедшие века религиозная мысль сильно шагнула в разные стороны. Если бы древнее "язычество" продолжало бы существовать - оно бы уже выглядело совсем иначе, чем в III веке н.э. А реконструкторы зачастую просто пытаются восстановить именно ту, старую, обрядовую практику в её неизменном виде; но на фоне всего богатства нынешней философской мысли попытки конкуренции со стороны, хм, неполно восстановленных верований неграмотных волхвов выглядят местами попросту жалко.

Tertio. Достаточного количества источников, чтоб по ним действительно можно было бы восстановить полноценную религию, не существует. Нет, правда не существует. Смиритесь. Их настолько мало, что местами вообще нет. Грекам и скандинавам повезло больше всех - но даже в их случае у нас есть только базовый обзор мифологии, ещё и литературизованный, и нет ни нормального описания обрядовой практики, ни нормально сформулированных мистических доктрин, ничего. Никакой почти теологии. От греков худо-бедно остались поздние жрецы типа Плутарха или орфиков, но только их "публичные" тексты. Никаких таинств. Никаких внутренних богословских споров. Ничего. Если же говорить, скажем, о славянах - то тут "ничего" становится абсолютным; в сущности, мы даже не уверены, что помянутые в летописях "славянские боги" - это именно боги в нашем понимании этого слова. Особенно очевидно это "ничего", если попробовать сравнить наши сведения о вымерших политеизмах с живыми, непрерывными традициями типа якутского аар-айыы, где имеется, есличо, собственное священное писание размером в три "Илиады" и полностью сохранная система литургии.

И из этого следует очень печальное Quarto. Религиозно-реконструкторская традиция невозможна без достройки на основании собственного вымысла. В целом не то чтоб в этом есть что-то плохое - в сущности, почему бы и не воспользоваться собственным духовным опытом для формулировки новой доктрины, все религии когда-то так и начинались. Но реконструкторы - рабы собственного изначального фрейма "объективного исследования подлинной древней веры". Они до сих пор претендуют на роль своеобразных учёных. И это означает, что просто ввести в доктрину собственные додумки они не могут, им хочется быть теми самыми древними греками, славянами, норманнами. И это означает, что они с регулярностью занимаются совершенно бесстыдными фальсификациями, пытаясь выдать собственное творчество за Подлинную Найденную Древнюю Традицию. Самый известный случай - печально знаменитая "Велесова книга", когда в начале ХХ века реконструкторы-славянисты ввели в обиход целый огромный "летописный свод", оказавшийся по итогам полностью сфальсифицированным на всех уровнях, включая язык написания. Каждое разоблачение каждой подобной фальшивки безжалостно лупит по репутации всей идеи, и отвращает от неё хоть сколько-то рационально мыслящих людей; а это, соответственно, неизбежно понижает общий интеллектуальный уровень сообщества реконструкционистов.

Именно поэтому в последнее время куда большую силу набрала альтернативная, "психоаналитическая", модель подхода к современному политеизму.

"Психоаналитическая" модель современного политеизма возникает чуть позже "реконструкторской", но именно что "чуть" - не в конце XIX, а в начале ХХ века, и её провозвестник - конечно же, Карл наш Густав Юнг. Но она давным-давно вышла за пределы чисто юнгианской тусовки и сейчас скорее является таким "политеизмом для интеллигенции" по умолчанию. В чём особенности этой школы и чем она отличается от предыдущей модели?

Эта школа категорически отказывается от привязки к какой-либо национальной традиции. Она, более того, с самого начала претендует на универсальность. Откуда же эта универсальность берётся? Неожиданно от научного понимания природы человека. В отличие от националистов, стоявших у истоков "реконструкторской" школы, искатели-психоаналитики были пообразованней, читали книжки об эволюции, и с самого начала понимали, что человеческий мозг по всему миру устроен более-менее одинаково, что люди существуют не настолько давно как вид, чтоб всерьёз иметь критически разное устройство психики. От этой печки они и стали плясать. Собственно, изначально целью того же Юнга было вообще не основать религиозную традицию, а скорее найти общий метод лечения неврозов - а дальше в дело вступило его собственное мистическое чувство, которым уж его боги не обидели.

Инсайт юнгианцев состоял в том, что с их точки зрения существующие в разных культурах образы "языческих богов" - это некоторые базовые, опорные для человеческого мышления как такового внутренние личностные модели, что-то вроде "образцов" - или, как они говорили, архетипов - строения человеческой личности. Они заложены не культурой - скорее, до какой-то степени они и закладывают культуру. Человек по Юнгу - не rasa tabula. Ещё только родившись на свет, он уже несёт в самой структуре своего мозга унаследованные и развившиеся вместе с самим человечеством архетипические структуры. И на их основе строится как человеческое общение между собой, так и представления людей о религии. Причём если одна из этих структур, один из архетипов, занимает в голове человека слишком большое место, жёстко подавляя все остальные - это не очень-то здраво, и может привести к неврозу. Это, в сущности, таким образом с самого начала отталкивает юнгианцев от монотеизма - и создаёт у них естественную симпатию к многобожию.

Всё пространство этих структур, взаимодействующих друг с другом, в юнгианстве именуется "коллективным бессознательным" - и является чуть ли не основным полигоном для их исследований. De facto это что-то вроде мира духов, известного любому шаману, только на новый лад.

В некотором роде архетипизм как бы связал психоанализ и религиозную магию воедино - психоаналитик-специалист, занимающийся вроде бы вполне реалистичной психотерапией, на другом слое является как бы заодно и мистагогом, проводником тайн, помогающим человеку открыть след и образ божественного начала внутри себя самого. Это привлекало, это очаровывало, это вызывало интерес, это было некоторым интуитивным образом понятно многим, у кого был неоформленный религиозный запрос; и это привело к тому, что когда "большой", научный, психоанализ, подумавши, юнгианскую теорию всё-таки отверг как принципиально недоказуемую и неформализуемую - это не уничтожило юнгианство. Просто оно значительной частью ушло именно в религиозную сферу, и на каждого юнгианца, который пытается всё-таки оставаться атеистом и действовать в научной парадигме, приходится десять, активно использующих уже непосредственно религиозные практики и взаимодействующих с сообществами верующих. И популярность "архетипической" модели в среде "новой религии" колоссальна. Собственно, самое крупное современное направление организованного политеизма - Викка - до изрядной степени опирается именно на юнгианские образы.

В чём достоинства этой модели?

Ну давайте так, для начала она гораздо умнее, чем предыдущая. На самом деле средний политеист-архетипист - в той или иной степени интеллигент. У этой системы есть своего рода "порог вхождения"; чтоб попросту понять её, надо всё-таки что-то уже знать и о человеческом разуме, и об устройстве мифологии.

Затем, "психоаналитическая" модель политеизма принципиально выведена за рамки любой национальной или узко-культурной парадигмы. Вот тут никакого национализма, столь присущего реконструкторам, нет и быть не может. Скорее наоборот; в вопросах нации и расы архетиписты склонны придерживаться очень плюральных воззрений, более-менее упирая на то, что "все мы люди, все мы человеки".

И из этого логически следует, что эту сборку политеизма реально можно применять сейчас. Она не выглядит диким реликтом, она не привязана к конкретным этносам, она прекрасно работает и для жителя мегаполиса, который знать ничего не знает о своих "корнях". Она опирается на значительную часть предыдущего философского развития человечества.

И тем не менее - и у неё, как мне кажется, есть серьёзные проблемы, которые всё равно мешают ей развиться в действенную религию.

"Психоаналитическая" модель современного политеизма возникает чуть позже "реконструкторской", но именно что "чуть" - не в конце XIX, а в начале ХХ века, и её провозвестник - конечно же, Карл наш Густав Юнг. Но она давным-давно вышла за пределы чисто юнгианской тусовки и сейчас скорее является таким "политеизмом для интеллигенции" по умолчанию. В чём особенности этой школы и чем она отличается от предыдущей модели?

Эта школа категорически отказывается от привязки к какой-либо национальной традиции. Она, более того, с самого начала претендует на универсальность. Откуда же эта универсальность берётся? Неожиданно от научного понимания природы человека. В отличие от националистов, стоявших у истоков "реконструкторской" школы, искатели-психоаналитики были пообразованней, читали книжки об эволюции, и с самого начала понимали, что человеческий мозг по всему миру устроен более-менее одинаково, что люди существуют не настолько давно как вид, чтоб всерьёз иметь критически разное устройство психики. От этой печки они и стали плясать. Собственно, изначально целью того же Юнга было вообще не основать религиозную традицию, а скорее найти общий метод лечения неврозов - а дальше в дело вступило его собственное мистическое чувство, которым уж его боги не обидели.

Инсайт юнгианцев состоял в том, что с их точки зрения существующие в разных культурах образы "языческих богов" - это некоторые базовые, опорные для человеческого мышления как такового внутренние личностные модели, что-то вроде "образцов" - или, как они говорили, архетипов - строения человеческой личности. Они заложены не культурой - скорее, до какой-то степени они и закладывают культуру. Человек по Юнгу - не rasa tabula. Ещё только родившись на свет, он уже несёт в самой структуре своего мозга унаследованные и развившиеся вместе с самим человечеством архетипические структуры. И на их основе строится как человеческое общение между собой, так и представления людей о религии. Причём если одна из этих структур, один из архетипов, занимает в голове человека слишком большое место, жёстко подавляя все остальные - это не очень-то здраво, и может привести к неврозу. Это, в сущности, таким образом с самого начала отталкивает юнгианцев от монотеизма - и создаёт у них естественную симпатию к многобожию.

Всё пространство этих структур, взаимодействующих друг с другом, в юнгианстве именуется "коллективным бессознательным" - и является чуть ли не основным полигоном для их исследований. De facto это что-то вроде мира духов, известного любому шаману, только на новый лад.

В некотором роде архетипизм как бы связал психоанализ и религиозную магию воедино - психоаналитик-специалист, занимающийся вроде бы вполне реалистичной психотерапией, на другом слое является как бы заодно и мистагогом, проводником тайн, помогающим человеку открыть след и образ божественного начала внутри себя самого. Это привлекало, это очаровывало, это вызывало интерес, это было некоторым интуитивным образом понятно многим, у кого был неоформленный религиозный запрос; и это привело к тому, что когда "большой", научный, психоанализ, подумавши, юнгианскую теорию всё-таки отверг как принципиально недоказуемую и неформализуемую - это не уничтожило юнгианство. Просто оно значительной частью ушло именно в религиозную сферу, и на каждого юнгианца, который пытается всё-таки оставаться атеистом и действовать в научной парадигме, приходится десять, активно использующих уже непосредственно религиозные практики и взаимодействующих с сообществами верующих. И популярность "архетипической" модели в среде "новой религии" колоссальна. Собственно, самое крупное современное направление организованного политеизма - Викка - до изрядной степени опирается именно на юнгианские образы.

В чём достоинства этой модели?

Ну давайте так, для начала она гораздо умнее, чем предыдущая. На самом деле средний политеист-архетипист - в той или иной степени интеллигент. У этой системы есть своего рода "порог вхождения"; чтоб попросту понять её, надо всё-таки что-то уже знать и о человеческом разуме, и об устройстве мифологии.

Затем, "психоаналитическая" модель политеизма принципиально выведена за рамки любой национальной или узко-культурной парадигмы. Вот тут никакого национализма, столь присущего реконструкторам, нет и быть не может. Скорее наоборот; в вопросах нации и расы архетиписты склонны придерживаться очень плюральных воззрений, более-менее упирая на то, что "все мы люди, все мы человеки".

И из этого логически следует, что эту сборку политеизма реально можно применять сейчас. Она не выглядит диким реликтом, она не привязана к конкретным этносам, она прекрасно работает и для жителя мегаполиса, который знать ничего не знает о своих "корнях". Она опирается на значительную часть предыдущего философского развития человечества.

И тем не менее - и у неё, как мне кажется, есть серьёзные проблемы, которые всё равно мешают ей развиться в действенную религию.

Primo. Юнгианство так и не смогло толком определиться, наука оно всё-таки или религия. Слишком много сциентических и квази-сциентических рассуждений, попытки доказывать, а не демонстрировать никакую религию не красят. Христос изгонял бесов и объявлял блаженства, а не строил теории. Но ладно, это можно бы ещё списать на требования эпохи, если бы не -

Secundo. "Психоаналитический" политеизм связан не то что даже с наукой вообще - а с конкретной наукой. Он так и не сумел избавиться от буквальной, терминологической зависимости от, собственно, психоанализа. И это означает, что он с самого начала ставит себя в уязвимое положение. Рабочая религия должна быть универсальной настолько, насколько возможно. А архетипизм вообще, структурно не подходит тем, кто в принципе, например, не верит в психоаналитические методы, для кого тот же самый термин "бессознательное" - пустой звук.

Но самая главная проблема, как мне кажется, даже не в этом.

Tertio. Архетипизм, в сущности, в самой основе своей отказывает богам - и вообще мистическому пласту - в реальности существования!

Собственно, это такой способ быть религиозным, не будучи собственно, you know, религиозным. Религия по самому своему определению - это установление связи; а связь можно установить с кем-то, отдельным от тебя. Здесь перманентно работает вот эта буберовская диада "Я и Ты" - и любой драйв, любая энергия изначального религиозного движения формируется именно на вот этой диалектике двустороннести. А для этого надо, как ни крути, чтоб "Ты" было реальным - чтоб оно воспринималось именно как нечто не от меня самого, как контакт, как голос извне.

Архетип же есть ни что иное, как особым образом выделенный фрагмент моей же собственной личности. Это явление моей психики, моего сознания или подсознания; и даже если мы говорим о коллективном бессознательном, оно всё равно происходит только из наших же собственных голов. Всё-таки психоанализ как таковой религии скорее противолежал - именно за счёт того, что огромное количество феноменов, традиционно объяснявшихся мистикой, он объясняет психикой. Но старина Фрейд, основатель-то, был при этом совершенно последователен - и из своей модели мира выводил неизбежный атеизм; собственно, его отношение к религии полностью сформулировано в эссе "Будущее одной иллюзии". Да и Юнг-то, честно сказать, играл скорее по этим же правилам; его задачей было создать науку, а не религию, и не его вина, что его идеям нашлось куда больше места в религиозном контексте, а не в научном.

Отводя для мистики место исключительно внутри моей головы - я девальвирую мистику. Это не значит, что искренне верующий человек должен всё время считать мистический пласт настолько же и таким же образом реальным, как стул и стол. Мой опыт наблюдения за верой скорее показывает, что здесь прекрасно работает принцип "романтического двоемирия" - когда реальность как бы одновременно имеет две стороны, явь и тень; просто верующий наделяет тень не меньшим смысловым содержанием, чем явь. И тем не менее тень для него наполнена собственным бытием; она может производить явления из себя самой, она, на самом деле, не нуждается в непременном человеке как агенте и воспринимателе. Это первое правило религии: бог может существовать без тебя, ты - не его непременный носитель, у него есть собственная, имманентная экзистенция.

В "психоаналитической" модели это очевидно не так. Здесь люди - человеческая психика в расширенном до бессознательного варианте - есть совершенно необходимый субстрат для существования богов и чего угодно ещё. Как ни крути, творец и актор здесь - человек, бог - лишь функция; как следствие, он управляется человеческим мышлением, даже если сам человек не осознаёт того; и любая воля божественного начала здесь действительно по сути иллюзорна.

И это ставит архетипизм в крайне уязвимое положение в конкуренции с действительными религиями; потому что любой их адепт может, затратив очень небольшой труд на разбирательство в этом вопросе, сказать "но стоп, мой бог по крайней мере представляется мне настоящим - в отличие от ваших". Здесь и таким образом, впрочем, "психоаналитическая" модель умудряется проигрывать даже "реконструкторской" - и, что главное, полностью лишает своих последователей радости, ужаса и восторга общения с действительным живым существом по ту сторону мира и мифа.

Primo. Юнгианство так и не смогло толком определиться, наука оно всё-таки или религия. Слишком много сциентических и квази-сциентических рассуждений, попытки доказывать, а не демонстрировать никакую религию не красят. Христос изгонял бесов и объявлял блаженства, а не строил теории. Но ладно, это можно бы ещё списать на требования эпохи, если бы не -

Secundo. "Психоаналитический" политеизм связан не то что даже с наукой вообще - а с конкретной наукой. Он так и не сумел избавиться от буквальной, терминологической зависимости от, собственно, психоанализа. И это означает, что он с самого начала ставит себя в уязвимое положение. Рабочая религия должна быть универсальной настолько, насколько возможно. А архетипизм вообще, структурно не подходит тем, кто в принципе, например, не верит в психоаналитические методы, для кого тот же самый термин "бессознательное" - пустой звук.

Но самая главная проблема, как мне кажется, даже не в этом.

Tertio. Архетипизм, в сущности, в самой основе своей отказывает богам - и вообще мистическому пласту - в реальности существования!

Собственно, это такой способ быть религиозным, не будучи собственно, you know, религиозным. Религия по самому своему определению - это установление связи; а связь можно установить с кем-то, отдельным от тебя. Здесь перманентно работает вот эта буберовская диада "Я и Ты" - и любой драйв, любая энергия изначального религиозного движения формируется именно на вот этой диалектике двустороннести. А для этого надо, как ни крути, чтоб "Ты" было реальным - чтоб оно воспринималось именно как нечто не от меня самого, как контакт, как голос извне.

Архетип же есть ни что иное, как особым образом выделенный фрагмент моей же собственной личности. Это явление моей психики, моего сознания или подсознания; и даже если мы говорим о коллективном бессознательном, оно всё равно происходит только из наших же собственных голов. Всё-таки психоанализ как таковой религии скорее противолежал - именно за счёт того, что огромное количество феноменов, традиционно объяснявшихся мистикой, он объясняет психикой. Но старина Фрейд, основатель-то, был при этом совершенно последователен - и из своей модели мира выводил неизбежный атеизм; собственно, его отношение к религии полностью сформулировано в эссе "Будущее одной иллюзии". Да и Юнг-то, честно сказать, играл скорее по этим же правилам; его задачей было создать науку, а не религию, и не его вина, что его идеям нашлось куда больше места в религиозном контексте, а не в научном.

Отводя для мистики место исключительно внутри моей головы - я девальвирую мистику. Это не значит, что искренне верующий человек должен всё время считать мистический пласт настолько же и таким же образом реальным, как стул и стол. Мой опыт наблюдения за верой скорее показывает, что здесь прекрасно работает принцип "романтического двоемирия" - когда реальность как бы одновременно имеет две стороны, явь и тень; просто верующий наделяет тень не меньшим смысловым содержанием, чем явь. И тем не менее тень для него наполнена собственным бытием; она может производить явления из себя самой, она, на самом деле, не нуждается в непременном человеке как агенте и воспринимателе. Это первое правило религии: бог может существовать без тебя, ты - не его непременный носитель, у него есть собственная, имманентная экзистенция.

В "психоаналитической" модели это очевидно не так. Здесь люди - человеческая психика в расширенном до бессознательного варианте - есть совершенно необходимый субстрат для существования богов и чего угодно ещё. Как ни крути, творец и актор здесь - человек, бог - лишь функция; как следствие, он управляется человеческим мышлением, даже если сам человек не осознаёт того; и любая воля божественного начала здесь действительно по сути иллюзорна.

И это ставит архетипизм в крайне уязвимое положение в конкуренции с действительными религиями; потому что любой их адепт может, затратив очень небольшой труд на разбирательство в этом вопросе, сказать "но стоп, мой бог по крайней мере представляется мне настоящим - в отличие от ваших". Здесь и таким образом, впрочем, "психоаналитическая" модель умудряется проигрывать даже "реконструкторской" - и, что главное, полностью лишает своих последователей радости, ужаса и восторга общения с действительным живым существом по ту сторону мира и мифа.

И главная верига здесь выглядит так: серьёзный политеист должен молиться только богам, существующим в рамках некоторой одной парадигмы. Надо выбрать себе пантеон - и уж ему быть верным. Причём очень желательно, чтоб этот пантеон как-то проистекал из национальных легенд той страны, в которой человеку случилось родиться и/или проживать. То есть если ты русский - то какие там тебе Зевс с Анубисом, вот тебе взамен того Перун и Стрибог; ну ладно, можешь плюс-минус сместиться в сторону скандинавского или тюркского сеттинга, всё-таки географически ближе, но - только если ты живёшь в Поволжье или в Карелии. Как говаривала устами Волкодава своего крёстная мать всея славянской язычности Мария Семёнова: "Я МОЛЮСЬ СВОИМ БОГАМ" (произносится с максимальным пафосом и страстью, желательно при этом осениться коловратом, оправить шелом и испить квасу из берестяного туеса).

Проблема здесь в том, что эта модель сама по себе - настолько же молодая, насколько и сам национализм, уродливое и нелюбимое детище позднего Просвещения. К историческому, античному (и кое-где средневековому) политеизму она имеет настолько же малое отношение, как и свинья к апельсинам.

Античного политеиста отличала от современного "язычника" одна интересная особенность: он в среднем действительно верил в богов как в живых существ. Как следствие, логика его веры тоже подчинялась не особенностям человеческих культур, а предполагаемым присутствием тех или иных богов в локации. Говоря грубо: если ты живёшь в деревеньке Кукуево, где, в сущности, никого, кроме коренных кукуитов, никогда и не было, то довольно логично, что из доступных потусторонних сущностей здесь один великий дух Кукуха, господин всех окрестных болот аж от Косых Зажоров до самой Теребеньки. Но предположим, что наш кукуит уехал наконец-то из родных пределов и завёл козолущильную мастерскую в огромном столичном Попадополисе, городе трёх морей и тысячи сюрпризов. А сюда уже приезжают люди со всех краёв света, иные торговать, а иные и жить, в городе существуют разноязыкие концы, и каждый приносит с собой своих идолов и чтит своих пенатов; и боги приезжают сюда и общаются так же, как люди, и совершенно нормально будет, если осев в большом городе, наш бывший кукуит и думать забудет о Кукухе предков, и поклонится ради удачи в делах Бел-Ашманаю, отцематери всех, имеющих дело с тонкорунным заморским скотом.

Поздних грекоримлян помните? Наш чуть ли не основной образец развитой политеистической культуры? Они что, одним греческим и римским богам молились? Да мало того, что этих самых, изначально разных, богов они смешали в один пантеон; они ещё добавили туда и египетскую Изиду с её мистериями, и жуткую Кибелу-сирийку, и неизбывную всеближневосточную Иштар, и неожиданного зороастрийского ангела Митру; а если глянуть дальше, раньше - то и Дионис пришёл из Фракии, и Посейдон с Крита, и Геката из неведомых до-арийских глубин. Живой политеизм упарывается во всё, с чем культурно контачит. Был бы соответствующий уровень развития глобальных связей.

Но ведь сейчас этот уровень ещё как достигнут. Весь наш мир - ну, за исключением совсем уж дебрей - это по сути один сплошной Попадополис. Мы живём вне привычных национальных и культурных границ; я могу провести целый день, общаясь по английски и монгольски с людьми, находящимися за тысячи километров от меня; я читаю с детства литературу со всего мира; я вырос не только на славянских былинах или еврейских преданиях, но и на мифах греков и викингов и тюрок, и пойми ещё, что мне было ближе; et cetera et cetera. Логично почитать и в религиозном смысле то, что порождено твоей родной культурой; но моя действительная "родная" культура, та, в которой я вырос - это нифига не культура древних славян, это культура универсальной Европы в широком смысле этого слова, присыпанная универсальной Азией! И почти у всех примерно то же.

И только вгружаясь в тему политеизма, по мнению реконструкционистов, ты вдруг должен забыть эту универсальность, разучиться английскому языку, и начать вдруг взывать к существам, с которыми у тебя объективно не больше общего, чем с австралийскими чурингами. И наречься Яровратом. Абсурд, товарищи, ведомый и зримый абсурд.

И главная верига здесь выглядит так: серьёзный политеист должен молиться только богам, существующим в рамках некоторой одной парадигмы. Надо выбрать себе пантеон - и уж ему быть верным. Причём очень желательно, чтоб этот пантеон как-то проистекал из национальных легенд той страны, в которой человеку случилось родиться и/или проживать. То есть если ты русский - то какие там тебе Зевс с Анубисом, вот тебе взамен того Перун и Стрибог; ну ладно, можешь плюс-минус сместиться в сторону скандинавского или тюркского сеттинга, всё-таки географически ближе, но - только если ты живёшь в Поволжье или в Карелии. Как говаривала устами Волкодава своего крёстная мать всея славянской язычности Мария Семёнова: "Я МОЛЮСЬ СВОИМ БОГАМ" (произносится с максимальным пафосом и страстью, желательно при этом осениться коловратом, оправить шелом и испить квасу из берестяного туеса).

Проблема здесь в том, что эта модель сама по себе - настолько же молодая, насколько и сам национализм, уродливое и нелюбимое детище позднего Просвещения. К историческому, античному (и кое-где средневековому) политеизму она имеет настолько же малое отношение, как и свинья к апельсинам.

Античного политеиста отличала от современного "язычника" одна интересная особенность: он в среднем действительно верил в богов как в живых существ. Как следствие, логика его веры тоже подчинялась не особенностям человеческих культур, а предполагаемым присутствием тех или иных богов в локации. Говоря грубо: если ты живёшь в деревеньке Кукуево, где, в сущности, никого, кроме коренных кукуитов, никогда и не было, то довольно логично, что из доступных потусторонних сущностей здесь один великий дух Кукуха, господин всех окрестных болот аж от Косых Зажоров до самой Теребеньки. Но предположим, что наш кукуит уехал наконец-то из родных пределов и завёл козолущильную мастерскую в огромном столичном Попадополисе, городе трёх морей и тысячи сюрпризов. А сюда уже приезжают люди со всех краёв света, иные торговать, а иные и жить, в городе существуют разноязыкие концы, и каждый приносит с собой своих идолов и чтит своих пенатов; и боги приезжают сюда и общаются так же, как люди, и совершенно нормально будет, если осев в большом городе, наш бывший кукуит и думать забудет о Кукухе предков, и поклонится ради удачи в делах Бел-Ашманаю, отцематери всех, имеющих дело с тонкорунным заморским скотом.

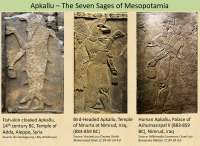

Поздних грекоримлян помните? Наш чуть ли не основной образец развитой политеистической культуры? Они что, одним греческим и римским богам молились? Да мало того, что этих самых, изначально разных, богов они смешали в один пантеон; они ещё добавили туда и египетскую Изиду с её мистериями, и жуткую Кибелу-сирийку, и неизбывную всеближневосточную Иштар, и неожиданного зороастрийского ангела Митру; а если глянуть дальше, раньше - то и Дионис пришёл из Фракии, и Посейдон с Крита, и Геката из неведомых до-арийских глубин. Живой политеизм упарывается во всё, с чем культурно контачит. Был бы соответствующий уровень развития глобальных связей.

Но ведь сейчас этот уровень ещё как достигнут. Весь наш мир - ну, за исключением совсем уж дебрей - это по сути один сплошной Попадополис. Мы живём вне привычных национальных и культурных границ; я могу провести целый день, общаясь по английски и монгольски с людьми, находящимися за тысячи километров от меня; я читаю с детства литературу со всего мира; я вырос не только на славянских былинах или еврейских преданиях, но и на мифах греков и викингов и тюрок, и пойми ещё, что мне было ближе; et cetera et cetera. Логично почитать и в религиозном смысле то, что порождено твоей родной культурой; но моя действительная "родная" культура, та, в которой я вырос - это нифига не культура древних славян, это культура универсальной Европы в широком смысле этого слова, присыпанная универсальной Азией! И почти у всех примерно то же.

И только вгружаясь в тему политеизма, по мнению реконструкционистов, ты вдруг должен забыть эту универсальность, разучиться английскому языку, и начать вдруг взывать к существам, с которыми у тебя объективно не больше общего, чем с австралийскими чурингами. И наречься Яровратом. Абсурд, товарищи, ведомый и зримый абсурд.

174 Кб, 957x1280

174 Кб, 957x1280>Проблема эта в том, что за некоторыми яркими исключениями наше, так сказать, "неоязычество" вырастает из старого доброго националистически окрашенного реконструкционизма, и тащит на себе его вериги до сих пор, даже если сумело отказаться от общей его идеологии.

Да нету уже такого. Ты из 90х капчуешь штоль, лол? Сейчас вон дохуя зумерш-язычниц, гадающих на Таро и тд.

>Изиду с её мистериями, и жуткую Кибелу-сирийку, и неизбывную всеближневосточную Иштар

На самом деле это все одно то же, Исиду в итоге еще с Нейт объединили

Все конечно идет от Инанны, которая первая имела статус "царица небесная" и ради которой оскоплялись и по ее мужу Таммузу которому плакали(как и по Осирису)

он же Дионис

>может ли финно-угр быть славянским язычником?

Чел, ты не знаешь видимо, что язычники то и дело перенимали друг у друга богов, синкретизировали, искали аналоги. Римляне в трудный момент вообще завезли Кибелу

>И нашли там пророчество - узнали, что окончательная победа над врагом(Карфагеном) станет возможной, если в Рим привезти статую древней восточной богини – Великой Идейской Матери богов, иначе говоря, Кибелы. Она, эта статуя, в незапамятные времена спустилась с неба, - точно так же, как и недавний каменный дождь, - и стоит ныне среди азиатских нагорий в древнем городе Пессинунте, не так далеко от легендарной Трои, откуда, как известно, римляне ведут свой род. «Сама статуя, как говорят, является ниспосланной от Зевса – неизвестны ни материал ее, ни мастер, который ее сделал, и к ней не прикасалась рука человеческая», - напишет позже историк Геродиан.

174 Кб, 1800x940

174 Кб, 1800x940Может, если будет молиться славянским богам. Может даже стать африканским язычником, если будет молиться богам чернокожих племени мумба-юмба. Боги не различают этносы, языки, национальности и расы, не считая отдельные случаи(евреи). Однако будучи гоем финно-угром у тебя нет ограничений молиться еврейскому богу на своем языке прямо из хаты в Петрозаводске. Это в основном люди разделяются друг от друга. Люди будут тебя осуждать за то, что ты молишься богу, в которого верит другая группа людей, или если ты молишься их богу без разрешения. Я таких видел. На западе это называется культурная экспроприация и не приветствуется. В таком случае финно-угру лучше забыть и об укко, и о славянском язычестве. Но ты же не будешь их спрашивать и лучше спросишь у бога, можно ли ему помолиться и стать его почитателем.

Монизм (частным случаем которого, является позднеантичный платонизм) это смертельный враг истинного Политеизма 1).

бамп

В любом

307 Кб, 1280x853

307 Кб, 1280x853РОДноверия тред было бы правильней.

Язычество - оно же иноверие, это иная вера относительно родной веры.

Предки, как дикие обезьяны, жили в лесу, молились колесу. Вспоминать стыдно.

Наша вера - православие. Уже сотни поколений как истина доступна нам. Мы финоугры, каждый в той или иной степени потомок Чингизхана.

Лосев

да похуй какие ты там запреты и догматы себе надумал, если ты их нарушаешь, конкретно ты, я уверен, быдлию полностью не прочёл, не говоря уже о текстах нормальных религий

> в том же христианстве ты должен прочитать строго определённую молитву

пипец кто тебе так мозги промыл. хуйню эту заканчивай и начинай поклоняться Творцу а не творению

> лучше жидовская

Чем лучше? Хочешь быть скотоублюдским рабом и дрочить бессмысленные запреты?

> А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. (Матф 10:14)

Бывайте

Пффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф

Актёр Фрай или как его зовут (в сериале Дживс и Вустер играл слугу) написал недавно вроде 3 книги про греческие мифы - собственно про греческие мифы, про героев, про Троянскую войну.

> актер Фрай

Хороший актер, но он еврей, так что его интерпретация Арийских мифов будет вредительской. Тоже самое с Нилом Гейманом. Жиды — враги любого политеиста.

Не соглашусь, геев ненавидят в первую очередь как раз ебанутые авраамисты. Зачем язычнику плохо относиться к геям, среди них было много интересных и талантливых личностей. Ствен Фрай, кстати, гей, но греческие мифы он не сможет прочувствовать не из-за этого, а из-за своего еврейства.

> православный христианин

Этот тред про язычество.

> иудеи мне гораздо ближе

Я знаю, ведь ты раб иудеев и их пустынного псевдобога.

Чел, раз ты христианин, ты обязан любить геев. Иначе ты грешник. Более того, ты обязан любить даже врагов.

А при чём здесь твои планы? Заткнулся и люби геев, так тебе велит библия.

Оскар Уайльд, Леонардо да Винчи, Чайковский, Александр Македонский, Лермонтов. Список можно продолжать и продолжать. Это замечательные и талантливые люди, которые как раз и были собой. А вообще твой троллинг очень унылый и ленивый

> Актёр Фрай

Актер как-то не особо продающая характеристика, я вообще о чем-то академическом больше, а не научпопе.

Не, я не гей. Хотя может в твоей классификации гей. Влечёт меня к девушкам. Но вот прикол, я сам себя считаю девушкой.

Ты это извини если что за грубость, анон.

>Современный политеизм, или, как его ещё называют, "неоязычество", существует в двух наиболее распространённых формах

В дохрюсовскую эпоху язычество тоже не было железно стабильным, ритуалы могли изменяться через несколько лет и зависели от жрецов. Тогда что реконструировать, что из конкретных ритуалов считать правильным? Запутаешься.

Веру нью эйджеров в эгрегоры описал с точки зрения атеиста, но они кроме эгрегороа ещё верят в духов, богов и инопланетян

Кроме этих двух выдуманных тобой категорий есть шаманисты, индуисты, продолжатели традиций своих предков в других странах

Это Ливы-Мухаджирин валь-Ансар флаг

Почему еврей не может поклоняться греческим богам например? Такое уже было во времена эллинизма, когда Иудея была под греками.

56 Кб, 500x500

56 Кб, 500x500Уймись, я по тянам, а не кунам. А ты похоже скрытый гей, раз такое выдумываешь.

Не можешь атаковать мысль — атакуй мыслителя. Священное правило демагога.

Нет

Здесь возникают первые вопросы. А что такое Традиция? А что такое Священное? И почему с такой уверенностью утверждается какой-то единый традиционализм, я дочь каирского офицера и говорю вам, что всё не так однозначно. На эти вопросы не ответить даже в обширной статье. Но кое-что наметить можно.

Под традиционализмом понимается мысль, выработанная Рене Геноном, Фритьофом Шуоном, Юлиусом Эволой, Мартином Лингсом, Мишелем Вальсаном, Александром Дугиным и другими. Сюда не относят Жозефа Де Местра, Константина Леонтьева, Фридриха Ницше или Ортегу-и-Гассета, т.к. речь идёт об интегральном традиционализме. Где-то с Новым временем (хотя существует иные классификации) мир вошёл в Тёмный Век, когда все иерархические структуры, на которых держалось правильное существование, содрогнулись и постепенно погребли под собой людей. Они в этой каше перемешались, стали неотличимы друг от друга и, в общем-то, перестали быть людьми, потому что таковыми их делала не внутренняя экзистенция, а место в иерархии, которая оказалась уничтожена. Стать человеком можно, прикоснувшись к Традиции (т.е. Священному – чести, иерархии, духу), понимаемой, как противоположность традиции (т.е. Профанному – истории, политике, быту). Традиция означает распространение вечности, а традиция с маленькой буквы наделена человеческим содержанием – посидеть на дорожку, иконам поклониться, отдать честь национальному флагу, рубашку с петухами носить. С каждым днём Священного становится всё меньше, а исторического, людского, социального всё больше. Цель традиционализма в том, чтобы нащупать это Священное, сохранить его, пройдя инициацию и передать дальше. Или выступить вместе со Священным против современного мира. От мыслителя к мыслителю ситуация разнится, но в общих чертах традиционализм выглядит как-то так.

Против традиционализма, если использовать этот термин, который не может адекватно описать всё многообразие течений и группировок, осуждающих современный мир и призывающих ориентироваться на вечность, можно сформулировать несколько положений.

1. Традиционализм – это модернистское изобретение начала ХХ века.

2. Традиционализм – это предтеча «New-Age», а, чаще всего, и есть «New-Аge».

3. Традиционализм – это антиисторично. Отрицая историю, он сближается с постмодернизмом.

4. Традиционализм – это ещё одна ветвь просветительского индивидуализма в духе Руссо.

Об этом и поговорим.

Почему традиционализм, так яростно осуждающий современность, одновременно является её порождением? Интегральный традиционализм родился на исходе XIX-го и в первой половине ХХ веков, в самый разгар Современности. Его зачинателем является француз Рене Генон. В свою очередь на него повлияли французы Жерар Анкосс и полумифический Альбер де Пувурвиль, о которых речь пойдёт чуть позже. Другой корень традиционализма уходит к неоплатоническим мыслителям Возрождения (Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола), что тоже, в общем-то, Современность. Ещё корни традиционализма можно найти в немецком романтизме, полностью модернистском течении, который рассуждал о духе, о вызове времени и толпе, критиковал современность и идеализировал прошлое. Так что интеллектуальные корни традиционализма – это XIX-XX и эпоха Возрождения.

Мог ли традиционализм возникнуть в традиционном обществе? Нет, не мог. В мире, где Священное находится на положенном ему месте, традиционализм не нужен. Он, как факт, мог возникнуть только в Современности, причём в крайней форме её проявления – ХХ веке. Человек, живущий в Традиции, просто не знал слова, которым бы мог её обозначить (сам Генон старался не использовать понятие «традиционализм»). Для того, чтобы назвать Традицию Традицией, нужна перспектива, нужен Другой, чтобы посмотреть на Традицию со стороны, а раз на неё можно посмотреть со стороны, значит, Традиция более не пронизывает всё основание мира, значит мир движется к Тёмному веку, значит на подходе Современность. Традиционализм – это взгляд на Традицию людей Современности.

Пикантно и то, что традиционализм возник в самом сердце Современности, на Западе. Причём возник в тот момент, когда Запад был колоссально силён и подчинил себе практически весь мир. Логично было бы предложить, что в такой ситуации традиционализм должен был появиться в более «традиционных» обществах Востока. Это был бы мобилизационный ответ на экспансию. Но ничего такого не произошло. Традиционализм это сугубо европейское явление, а если он и касался таких людей, как Ананда Кумарасвами или Сейид Хосейн Наср, то это были люди Запада. Они с детства жили в Европе и США, выучились там и там же преподавали. Вдвойне пикантно, что более «отсталые» общества избрали своим щитом отнюдь не традиционализм, а… социализм. Именно социализм стал тем инструментом, которым более традиционный Восток попытался защититься от более современного Запада. Чем дальше на Восток, тем это нагляднее видно. К примеру, коммунисты Вьетнама после победы дважды предлагали императору Бао Даю важный пост в правительстве. Местные социалистические движения были плотно замешаны на том, что можно назвать традицией с маленькой буквы.

Здесь возникают первые вопросы. А что такое Традиция? А что такое Священное? И почему с такой уверенностью утверждается какой-то единый традиционализм, я дочь каирского офицера и говорю вам, что всё не так однозначно. На эти вопросы не ответить даже в обширной статье. Но кое-что наметить можно.

Под традиционализмом понимается мысль, выработанная Рене Геноном, Фритьофом Шуоном, Юлиусом Эволой, Мартином Лингсом, Мишелем Вальсаном, Александром Дугиным и другими. Сюда не относят Жозефа Де Местра, Константина Леонтьева, Фридриха Ницше или Ортегу-и-Гассета, т.к. речь идёт об интегральном традиционализме. Где-то с Новым временем (хотя существует иные классификации) мир вошёл в Тёмный Век, когда все иерархические структуры, на которых держалось правильное существование, содрогнулись и постепенно погребли под собой людей. Они в этой каше перемешались, стали неотличимы друг от друга и, в общем-то, перестали быть людьми, потому что таковыми их делала не внутренняя экзистенция, а место в иерархии, которая оказалась уничтожена. Стать человеком можно, прикоснувшись к Традиции (т.е. Священному – чести, иерархии, духу), понимаемой, как противоположность традиции (т.е. Профанному – истории, политике, быту). Традиция означает распространение вечности, а традиция с маленькой буквы наделена человеческим содержанием – посидеть на дорожку, иконам поклониться, отдать честь национальному флагу, рубашку с петухами носить. С каждым днём Священного становится всё меньше, а исторического, людского, социального всё больше. Цель традиционализма в том, чтобы нащупать это Священное, сохранить его, пройдя инициацию и передать дальше. Или выступить вместе со Священным против современного мира. От мыслителя к мыслителю ситуация разнится, но в общих чертах традиционализм выглядит как-то так.

Против традиционализма, если использовать этот термин, который не может адекватно описать всё многообразие течений и группировок, осуждающих современный мир и призывающих ориентироваться на вечность, можно сформулировать несколько положений.

1. Традиционализм – это модернистское изобретение начала ХХ века.

2. Традиционализм – это предтеча «New-Age», а, чаще всего, и есть «New-Аge».

3. Традиционализм – это антиисторично. Отрицая историю, он сближается с постмодернизмом.

4. Традиционализм – это ещё одна ветвь просветительского индивидуализма в духе Руссо.

Об этом и поговорим.

Почему традиционализм, так яростно осуждающий современность, одновременно является её порождением? Интегральный традиционализм родился на исходе XIX-го и в первой половине ХХ веков, в самый разгар Современности. Его зачинателем является француз Рене Генон. В свою очередь на него повлияли французы Жерар Анкосс и полумифический Альбер де Пувурвиль, о которых речь пойдёт чуть позже. Другой корень традиционализма уходит к неоплатоническим мыслителям Возрождения (Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола), что тоже, в общем-то, Современность. Ещё корни традиционализма можно найти в немецком романтизме, полностью модернистском течении, который рассуждал о духе, о вызове времени и толпе, критиковал современность и идеализировал прошлое. Так что интеллектуальные корни традиционализма – это XIX-XX и эпоха Возрождения.

Мог ли традиционализм возникнуть в традиционном обществе? Нет, не мог. В мире, где Священное находится на положенном ему месте, традиционализм не нужен. Он, как факт, мог возникнуть только в Современности, причём в крайней форме её проявления – ХХ веке. Человек, живущий в Традиции, просто не знал слова, которым бы мог её обозначить (сам Генон старался не использовать понятие «традиционализм»). Для того, чтобы назвать Традицию Традицией, нужна перспектива, нужен Другой, чтобы посмотреть на Традицию со стороны, а раз на неё можно посмотреть со стороны, значит, Традиция более не пронизывает всё основание мира, значит мир движется к Тёмному веку, значит на подходе Современность. Традиционализм – это взгляд на Традицию людей Современности.

Пикантно и то, что традиционализм возник в самом сердце Современности, на Западе. Причём возник в тот момент, когда Запад был колоссально силён и подчинил себе практически весь мир. Логично было бы предложить, что в такой ситуации традиционализм должен был появиться в более «традиционных» обществах Востока. Это был бы мобилизационный ответ на экспансию. Но ничего такого не произошло. Традиционализм это сугубо европейское явление, а если он и касался таких людей, как Ананда Кумарасвами или Сейид Хосейн Наср, то это были люди Запада. Они с детства жили в Европе и США, выучились там и там же преподавали. Вдвойне пикантно, что более «отсталые» общества избрали своим щитом отнюдь не традиционализм, а… социализм. Именно социализм стал тем инструментом, которым более традиционный Восток попытался защититься от более современного Запада. Чем дальше на Восток, тем это нагляднее видно. К примеру, коммунисты Вьетнама после победы дважды предлагали императору Бао Даю важный пост в правительстве. Местные социалистические движения были плотно замешаны на том, что можно назвать традицией с маленькой буквы.

Все важные для традиционализма мыслители начинали свой путь с увлечения оккультизмом, магией, эзотерикой, спиритуализмом, язычеством и другими искусственными конструкторами, созданными в салонах ХIХ-ХХ веков. Трудно, как внешне, так и содержательно отличить Ошо от Шуона, а Генона от Рериха. Ведь нужно понимать, что ислам – это не традиционализм, христианство – это не традиционализм, церковь – это не традиционализм, суфизм – это не традиционализм, рыцарские ордена – это не традиционализм. Традиционализм – это всегда эзотерика, это попытка взять из всех «традиций» сокрытые элементы, скрестить их в такое же искусственное, как и Современность, детище, тем самым как-то выжив средь этой смертной любви.

Так, Рене Генон где-то до 1910 года (до 24 лет) плотно увлекался масонами, гностицизмом и мартинизмом. К ХХ веку мартинизм «воссоздал» учитель Генона Жерар Анкосс, считавший себя магом. Это был невероятно популярный каббалист, масон, оккультист эпохи Fin de siècle. Генон в то время был «епископом» т.н. Вселенской гностической церкви, где состоял авантюрист и эзотерик Альбер де Пувервиль. Он не только пристрастил Генона к опию, но подтолкнул отца традиционализма к его важнейшим мыслям о религии. А пока в ходе «посвящения» Генон на спиритическом сеансе говорит с духом последнего Магистра ордена тамплиеров Жаком де Молем. Дух Жака де Моле поведал Генону, что тот должен возродить дух рыцарства, что, в каком-то смысле, и произошло. А вот Фритьоф Шуон создал из европейцев первый суфийский орден «Марьямийа». Позже Шуон прославился тем, что облачался в индейские одеяния и, будучи обнажённым, фотографироваться с девушками в бикини. Под конец жизни, переселившись в США, Шуон стал кем-то вроде суфийского шейха-индейца. Ранний Эвола посещал кружки спиритуалистов, теософов и антропософов. В 1926 году он создаёт эзотерический проект «Ур», занимающийся пропагандой магических практик. Тот же Марк Сэджвик, написавший «Наперекор современному миру», состоит секретарём «European Society for the Study of Western Esotericism». Мартин Лингс являлся европейским суфием, который написал эзотерико-филологический трактат о Шекспире «Секреты Шекспира». По мысли Лингса, искусство пробирает человека только тогда, когда в нём есть отсылка к потаённому миру, который не каждый способен прочесть. Ананда Кумарасвами сплёл воедино индуизм с неоплатонизмом и был чистейшим эзотериком. Александр Дугин начинал в мистическом кружке Евгения Головина. Весь традиционализм вышел из эзотеризма, магизма, оккультизма и, не смотря на его последующую критику, так и не смог избавиться от «New-Age» молодости.

Ведь о чём центральная идея Генона? Она о наличии некой Примордиальной Традиции. Это комплекс нечеловеческих знаний, абсолютная трансцендентная истина, которая передавалась от «истоков человечества» с помощью ограниченного круга посвящённых лиц. Позже она стала существовать в отдельных духовных практиках, которыми можно и нужно заниматься, чтобы приобщиться к Традиции. Сам Генон выбрал для этого ислам, но не забывал указывать, что это был его личный выбор. К Традиции, как к Риму, ведут разные дороги.

Что это, как не «New-Age»? Тут ведь тоже главенствует идея, что «всё едино», а прийти к Единству можно разными путями. К тому же, «New-Age» говорит, что Всё откроется только знающим. Такая же гностическая нотка есть в традиционализме. Оккультные практики? Все традиционалисты начинали с них, а люди вроде Шуона от всяких псевдо-зикров и не отказывались. Синкретизм религий и духовности? Пожалуйста. Цикличность мира вместо линейки истории? Разумеется. Изменённые состояние сознания? Это и наркотические опыты традиционалистов, и некритические восприятие суфийских практик. Реинкарнация? Кумарасвами в глазах традиционалистов реабилитировал буддизм (они считали его восстанием кшатриев против власти брахманов). В «New-Age» нет чётких правил поведения, так ведь и традиционалисты сплошь друг от друга отличаются. Что является основой учения «Новой Эпохи»? Теософия, с которой были связаны все первые традиционалисты. Чем занимался тот же Эвола? Он изучал йогу, алхимию, буддизм, авангард, герметизм… А что изучают новоэпохальцы? Вопрос риторический.

Безусловно, различия есть и они немаленькие, но сколько сходства!

То есть нужно ставить вопрос так: где кончается секта и личности вроде Бога Кузи и начинается традиционализм? Чем Павел Глоба отличается от Фритьофа Шуона? Почему на спиритическом сеансе Генону может явиться дух Магистра ордена тамплиеров, а инициатический центр в цыганском таборе на вокзале таким правом не обладает? Где границы? Нет их. Разделение и не провести, потому что традиционализм резко выступает против истории и историзма, что забавным образом сближает его с постмодернизмом.

Ведь что такое традиция? Латинское слово «traditio» означает передачу. Сохранять традицию – это сохранять передачу чего-либо. Следовательно, мы можем говорить о том, что передаёт Традиция и как она это передаёт. В первом случае упор на историю не требуется – можно ограничиться феноменологическими (то есть, «что это такое») вопросами, но отвечая на вопрос «как это передаётся» мы не может обойтись без фактуры: преданий, фольклора, религиозных практик, быта, цивилизаций прошлого и т.д. Ведь Священное, о котором говорят традиционалисты, существует не в воздухе, а проявляется через вполне определённые социальные институты, иерархию, Платонополис, жрецов, воинов… И вот тут-то у традиционалистской школы начинаются не просто проблемы, а настоящий провал. Потому что если разбирать то, что традиционалисты напридумывали о прошлом, об ариях, полой Земле и древних цивилизациях, то можно понять, что речь идёт о суфиях вроде Фоменко и Носовского. Но на этот разбор понадобился бы отдельный текст.

Все важные для традиционализма мыслители начинали свой путь с увлечения оккультизмом, магией, эзотерикой, спиритуализмом, язычеством и другими искусственными конструкторами, созданными в салонах ХIХ-ХХ веков. Трудно, как внешне, так и содержательно отличить Ошо от Шуона, а Генона от Рериха. Ведь нужно понимать, что ислам – это не традиционализм, христианство – это не традиционализм, церковь – это не традиционализм, суфизм – это не традиционализм, рыцарские ордена – это не традиционализм. Традиционализм – это всегда эзотерика, это попытка взять из всех «традиций» сокрытые элементы, скрестить их в такое же искусственное, как и Современность, детище, тем самым как-то выжив средь этой смертной любви.

Так, Рене Генон где-то до 1910 года (до 24 лет) плотно увлекался масонами, гностицизмом и мартинизмом. К ХХ веку мартинизм «воссоздал» учитель Генона Жерар Анкосс, считавший себя магом. Это был невероятно популярный каббалист, масон, оккультист эпохи Fin de siècle. Генон в то время был «епископом» т.н. Вселенской гностической церкви, где состоял авантюрист и эзотерик Альбер де Пувервиль. Он не только пристрастил Генона к опию, но подтолкнул отца традиционализма к его важнейшим мыслям о религии. А пока в ходе «посвящения» Генон на спиритическом сеансе говорит с духом последнего Магистра ордена тамплиеров Жаком де Молем. Дух Жака де Моле поведал Генону, что тот должен возродить дух рыцарства, что, в каком-то смысле, и произошло. А вот Фритьоф Шуон создал из европейцев первый суфийский орден «Марьямийа». Позже Шуон прославился тем, что облачался в индейские одеяния и, будучи обнажённым, фотографироваться с девушками в бикини. Под конец жизни, переселившись в США, Шуон стал кем-то вроде суфийского шейха-индейца. Ранний Эвола посещал кружки спиритуалистов, теософов и антропософов. В 1926 году он создаёт эзотерический проект «Ур», занимающийся пропагандой магических практик. Тот же Марк Сэджвик, написавший «Наперекор современному миру», состоит секретарём «European Society for the Study of Western Esotericism». Мартин Лингс являлся европейским суфием, который написал эзотерико-филологический трактат о Шекспире «Секреты Шекспира». По мысли Лингса, искусство пробирает человека только тогда, когда в нём есть отсылка к потаённому миру, который не каждый способен прочесть. Ананда Кумарасвами сплёл воедино индуизм с неоплатонизмом и был чистейшим эзотериком. Александр Дугин начинал в мистическом кружке Евгения Головина. Весь традиционализм вышел из эзотеризма, магизма, оккультизма и, не смотря на его последующую критику, так и не смог избавиться от «New-Age» молодости.

Ведь о чём центральная идея Генона? Она о наличии некой Примордиальной Традиции. Это комплекс нечеловеческих знаний, абсолютная трансцендентная истина, которая передавалась от «истоков человечества» с помощью ограниченного круга посвящённых лиц. Позже она стала существовать в отдельных духовных практиках, которыми можно и нужно заниматься, чтобы приобщиться к Традиции. Сам Генон выбрал для этого ислам, но не забывал указывать, что это был его личный выбор. К Традиции, как к Риму, ведут разные дороги.

Что это, как не «New-Age»? Тут ведь тоже главенствует идея, что «всё едино», а прийти к Единству можно разными путями. К тому же, «New-Age» говорит, что Всё откроется только знающим. Такая же гностическая нотка есть в традиционализме. Оккультные практики? Все традиционалисты начинали с них, а люди вроде Шуона от всяких псевдо-зикров и не отказывались. Синкретизм религий и духовности? Пожалуйста. Цикличность мира вместо линейки истории? Разумеется. Изменённые состояние сознания? Это и наркотические опыты традиционалистов, и некритические восприятие суфийских практик. Реинкарнация? Кумарасвами в глазах традиционалистов реабилитировал буддизм (они считали его восстанием кшатриев против власти брахманов). В «New-Age» нет чётких правил поведения, так ведь и традиционалисты сплошь друг от друга отличаются. Что является основой учения «Новой Эпохи»? Теософия, с которой были связаны все первые традиционалисты. Чем занимался тот же Эвола? Он изучал йогу, алхимию, буддизм, авангард, герметизм… А что изучают новоэпохальцы? Вопрос риторический.

Безусловно, различия есть и они немаленькие, но сколько сходства!

То есть нужно ставить вопрос так: где кончается секта и личности вроде Бога Кузи и начинается традиционализм? Чем Павел Глоба отличается от Фритьофа Шуона? Почему на спиритическом сеансе Генону может явиться дух Магистра ордена тамплиеров, а инициатический центр в цыганском таборе на вокзале таким правом не обладает? Где границы? Нет их. Разделение и не провести, потому что традиционализм резко выступает против истории и историзма, что забавным образом сближает его с постмодернизмом.

Ведь что такое традиция? Латинское слово «traditio» означает передачу. Сохранять традицию – это сохранять передачу чего-либо. Следовательно, мы можем говорить о том, что передаёт Традиция и как она это передаёт. В первом случае упор на историю не требуется – можно ограничиться феноменологическими (то есть, «что это такое») вопросами, но отвечая на вопрос «как это передаётся» мы не может обойтись без фактуры: преданий, фольклора, религиозных практик, быта, цивилизаций прошлого и т.д. Ведь Священное, о котором говорят традиционалисты, существует не в воздухе, а проявляется через вполне определённые социальные институты, иерархию, Платонополис, жрецов, воинов… И вот тут-то у традиционалистской школы начинаются не просто проблемы, а настоящий провал. Потому что если разбирать то, что традиционалисты напридумывали о прошлом, об ариях, полой Земле и древних цивилизациях, то можно понять, что речь идёт о суфиях вроде Фоменко и Носовского. Но на этот разбор понадобился бы отдельный текст.

Что же предполагает такая посылка? В том и проблема, что она ничего не предполагает. Традиционализм рождал и рождает всего две вещи – либо просвещенческий традиционализм в «духе» Руссо, либо романтический эскапизм.

Ведь кем были все (!) традиционалисты? Они были интеллектуалами-одиночками, которые писали книги, вращались в закрытых кружках, да занимались просвещением. Даже Эвола, имевший связи с фашизмом и нацизмом, так и остался для этих движений белой вороной. Отрицание же историзма приводит традиционалистов к эскапизму. Ведь если мир должен прийти к упадку и снова возродиться, то зачем его спасать? То, что произошло – это естественно. Так и должно быть. Это предопределено самой логикой Традиции. Поэтому не нужно суетиться и мельтешить. Нужно занять позицию наблюдателя, хранить в себе ростки Традиции и пытаться жить, как полагается воину или брахману в эпохе Упадка. То есть это опять же существование в атомарном обществе и индивидуализм Возрождения. Невозможно быть рыцарем без рыцарского ордена. Невозможно быть брахманом без соответствующей институции. А этого традиционалисты создать не могут. Да этого никто создать не может.

Всё, что традиционалисты смогли предложить – это концепция осёдланного тигра. Как её можно популярно изложить? Конечно же, с помощью народной русской частушки: «В лесу раздавался топор дровосека. Гонял дровосек топором гомосека. Устал, обессилел, упал дровосек... c улыбкой залез на него гомосек...». В данном случае абстрактный нонкомформист-гомосек – это правый анарх, а дровосек – тигр, то есть современный мир, которого рано или поздно оседлает хитрый гомосек. Концепция сама по себе неплоха, но она рождает всё тот же эскапизм, побег в выдуманные миры и в Традицию, которая не вылезает из компьютерного кресла. Кто-нибудь знает сегодня интересных правых анархистов? Нет, не знает. Потому что их нет. А почему их нет? Потому что они по ту сторону экрана хранят Традицию в себе.

Единственный традиционалист, который чего-то добился на практике – это Александр Дугин. Если брать под корень, то Дугин это второй (после Генона) традиционалист. Чувствуется, как сейчас усмехнулся читатель, но только Дугину удалось выйти из рамок банального просвещения, создать интеллектуальное движение и даже иметь кое-какое (небольшое) влияние на политическую власть в России. Но вот кроме Дугина сегодня нет никого. Есть либо скучнейшие пасынки сына Гелия – Сперанская, Коровин, за которых просто стыдно, либо молодая поросль, которая Дугина боготворит или ненавидит, реализуя тем самым Эдипов комплекс. По итогу остаётся пустота, где в бороду смеётся хитрый Дугин. Кстати, один из аргументов против традиционализма – он не умеет смеяться. Традиционализм патологически серьёзен. Шутит только молодёжь, но чаще в духе портвейна «777». Юмор в традиционализм принёс Дугин, который мог остроумно разложить песню Кати Лель.

И это не только лишь шутка. Ведь традиционализм – это порождение Современности. Он вышел из того же корня, из которого вышел «New-Age». И рождает традиционализм такой же тип людей, какой рождает «New-Age» – эзотерических юношей и девушек, начитавшихся Блаватской и Трисмегиста, которые вместо геноновского опия употребляют циклодол. Традиционализм обречён воспроизводить отражение постмодерна, не в силах его ни преодолеть, ни даже высмеять. Сегодня можно оседлать тигра, уйдя во внутреннюю эмиграцию, можно проповедовать или отшельничать, но невозможно стать рыцарем. Для этого необходим Орден. А его нет. Только и остаётся, накатив портвейна, вызвать дух Жака де Моле.

Что же предполагает такая посылка? В том и проблема, что она ничего не предполагает. Традиционализм рождал и рождает всего две вещи – либо просвещенческий традиционализм в «духе» Руссо, либо романтический эскапизм.

Ведь кем были все (!) традиционалисты? Они были интеллектуалами-одиночками, которые писали книги, вращались в закрытых кружках, да занимались просвещением. Даже Эвола, имевший связи с фашизмом и нацизмом, так и остался для этих движений белой вороной. Отрицание же историзма приводит традиционалистов к эскапизму. Ведь если мир должен прийти к упадку и снова возродиться, то зачем его спасать? То, что произошло – это естественно. Так и должно быть. Это предопределено самой логикой Традиции. Поэтому не нужно суетиться и мельтешить. Нужно занять позицию наблюдателя, хранить в себе ростки Традиции и пытаться жить, как полагается воину или брахману в эпохе Упадка. То есть это опять же существование в атомарном обществе и индивидуализм Возрождения. Невозможно быть рыцарем без рыцарского ордена. Невозможно быть брахманом без соответствующей институции. А этого традиционалисты создать не могут. Да этого никто создать не может.

Всё, что традиционалисты смогли предложить – это концепция осёдланного тигра. Как её можно популярно изложить? Конечно же, с помощью народной русской частушки: «В лесу раздавался топор дровосека. Гонял дровосек топором гомосека. Устал, обессилел, упал дровосек... c улыбкой залез на него гомосек...». В данном случае абстрактный нонкомформист-гомосек – это правый анарх, а дровосек – тигр, то есть современный мир, которого рано или поздно оседлает хитрый гомосек. Концепция сама по себе неплоха, но она рождает всё тот же эскапизм, побег в выдуманные миры и в Традицию, которая не вылезает из компьютерного кресла. Кто-нибудь знает сегодня интересных правых анархистов? Нет, не знает. Потому что их нет. А почему их нет? Потому что они по ту сторону экрана хранят Традицию в себе.

Единственный традиционалист, который чего-то добился на практике – это Александр Дугин. Если брать под корень, то Дугин это второй (после Генона) традиционалист. Чувствуется, как сейчас усмехнулся читатель, но только Дугину удалось выйти из рамок банального просвещения, создать интеллектуальное движение и даже иметь кое-какое (небольшое) влияние на политическую власть в России. Но вот кроме Дугина сегодня нет никого. Есть либо скучнейшие пасынки сына Гелия – Сперанская, Коровин, за которых просто стыдно, либо молодая поросль, которая Дугина боготворит или ненавидит, реализуя тем самым Эдипов комплекс. По итогу остаётся пустота, где в бороду смеётся хитрый Дугин. Кстати, один из аргументов против традиционализма – он не умеет смеяться. Традиционализм патологически серьёзен. Шутит только молодёжь, но чаще в духе портвейна «777». Юмор в традиционализм принёс Дугин, который мог остроумно разложить песню Кати Лель.

И это не только лишь шутка. Ведь традиционализм – это порождение Современности. Он вышел из того же корня, из которого вышел «New-Age». И рождает традиционализм такой же тип людей, какой рождает «New-Age» – эзотерических юношей и девушек, начитавшихся Блаватской и Трисмегиста, которые вместо геноновского опия употребляют циклодол. Традиционализм обречён воспроизводить отражение постмодерна, не в силах его ни преодолеть, ни даже высмеять. Сегодня можно оседлать тигра, уйдя во внутреннюю эмиграцию, можно проповедовать или отшельничать, но невозможно стать рыцарем. Для этого необходим Орден. А его нет. Только и остаётся, накатив портвейна, вызвать дух Жака де Моле.

135 Кб, 687x918

135 Кб, 687x918Есть такие. Просто сложно верить во что-то универсальное и абстрактное. Конкретное и близкое проще и удобнее. С другой стороны, это "конкретное" не универсально и даже может привести к национализму.

Я вот в голове пока не смог уместить два в одном. Лишь на мгновения.

>даже может привести к национализму

Минусы? Пора уже признать, что большинство язычников - за свою родную древнюю культуру и своих предков. То есть да, это правая тема как ни крути.

Смысл простыни - создание культов в древности типа нормально, а создание культов сейчас это ниправильна это другое. Тебе не нравится что кто-то сейчас создаёт религии, но кто тебя спрашивать то будет?

https://youtu.be/0GIBKZ55GT4?si=CJThri3o9T0HbiwN

https://youtu.be/iaPr6rjvNcM?si=H12KOjkUjfo49PR6

Минусы – оно не универсально. Как ты объяснишь существование других народов, если твои мифы их не объясняют? Более того, мифы о сотворении мира могут быть непохожи у разных народов.

Простому обывателю на это пофиг. А мне нет. Если есть несостыковки, то является ли это правдой? А если начинаем понимать аллегорически, проводить параллели и тд, то это уже снова универсальное.

А зачем их объяснять? Ну существуют множество народов и богов. Чего бубнить-то? Разные боги творили разное.

А сводить все к неким "универсалиям" - так можно и соевым нью-эйдж хипстером типа Гейнона стать и в ислам уйти, лол.

Что будешь делать если переедешь в другую страну? Переметнёшься к местным богам или будешь к прежним обращаться? Но как, если по их лору они там не были, например.

Например слово fart и слово пердеть произошли от праиндоевропейского корня perd

Пердоте слава!

Совмещу скорее всего. Я и так уважаю всех европейских и некоторых азиатских был в храме богини Канон богов.

>Но вот кроме Дугина сегодня нет никого

Последователей Дугина талантливых действительно нет, это связано скорее всего с тем, что у него дурной характер и ужиться с ним могут только лизоблюды, и сам он "принимает" только лизоблюдов, которые чаще всего бездарны.

Но кроме хейтеров и еретиков (которые на самом деле часто тоже бездарны...) есть люди, испытавшие влияние Дугина и движений, в которые он вложил свой дух (нацболы, интернет-подполье). И это могут быть люди в самых разных областях, от музыки (см. например Настасья Хрущева и половина украинского андеграунда) до собственно философии.

Тж. кроме Дугина есть другие южинцы, от которых Дугин традиционализм принял, от них тоже сеть влияния очень большая, начиная от мусульманских поклонников джихадыча, до любителей литературы и добившихся признания художников, респектующих Мамлееву, и поэтов, культистов и даже филологов, респектующих Головину. У всех у них так или иначе есть отпечатки тайной доктрины какой-то, назовем ее неписанной, поверхностные или глубокие

>Пикантно и то, что традиционализм возник в самом сердце Современности, на Западе. Причём возник в тот момент, когда Запад был колоссально силён и подчинил себе практически весь мир

Имхо немалую роль здесь играет никто иной как Нитьша. Он конечно не убил Бога, но первый ясно провозгласил, что Бог умер — из-за того, что «вера в христианского Бога стала чем-то не заслуживающим доверия» (unglaubwürdig). И появление традиционализма можно назвать появлением новой веры, заслуживающей (на первый взгляд, на первые 50 лет) доверия, в отличие о старой по-настоящему традиционной.

Дело кстати не только в христианстве, — в карму и перерождения, мухаммеда, духов предков и магию стало верить так же трудно, как в библию и воскресение евреев.

«Величайшее из новых событий — что “Бог умер” и что вера в христианского Бога стала чем-то не заслуживающим доверия — начинает уже бросать на Европу свои первые тени. По крайней мере, тем немногим, чьи глаза и подозрение в глазах достаточно сильны и зорки для этого зрелища, кажется, будто закатилось какое-то солнце, будто обернулось сомнением какое-то старое глубокое доверие: с каждым днем наш старый мир должен выглядеть для них все более закатывающимся. Более подозрительным, более чуждым, “более дряхлым”. Но в главном можно сказать: само событие слишком еще велико, слишком отдаленно, слишком недоступно восприятию большинства, чтобы и сами слухи о нем можно было считать уже дошедшими, — не говоря о том, сколь немногие ведают еще, что, собственно, тут случилось и что впредь с погребением этой веры должно рухнуть все воздвигнутое на ней, опиравшееся на нее, вросшее в нее, — к примеру, вся наша европейская мораль».

>это предтеча «New-Age», а, чаще всего, и есть «New-Аge».

Традиционализм и New-Age действительно сходны, но это слишком простое утверждение, потому что известны общие предки New Age и традиционализма, которых можно найти еще до Блаватской, а сама Блаватская была до традиционалистов. Смотри например ранних синкретических деятелей völkische, ариософы, обычные спиритисты и много подобных Блаватской любителей Индии, а еще было некое условно "левое" крыло völkische, из которого развился натуризм (когда люди ходят голые) https://ru.wikipedia.org/wiki/Lebensreform , и из них скорее надо прослеживать американский New Age. А не традиционализм из New Age (и тем более не наоборот)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Монте_Верита

В карму сложно поверить, потому что она не работает в пределах человеческой жизни. На вопрос почему (некоторые) купаются в золоте, убивают и их не настигает карма отвечают: мням, пук, ну карма работает сложно, стрельнет когда-нибудь в другой жизни. Пруфов нет.